| ホーム > 古墳一覧(古墳みてあるき) > 新池遺跡 |

| ホーム > 古墳一覧(古墳みてあるき) > 新池遺跡 |

| 所在地及びアクセス: 高槻市上土室(かみはむろ)1丁目10 |

JR東海道線(京都線)「摂津富田」駅下車。駅の北側に近接している高槻市営バス乗り場から「公団阿武山・日赤」、「日赤・公団阿武山」、「大阪薬大前」、「西塚原」行き(阿武野校前経由と宮田公民館経由の二つがあるが何れでも可)のいずれかのバスに乗車し「上土室(かみはむろ)」で下車する。来た道を一寸引き返し東側(左折)に向かう道を入り数十メートル進むと左手に新池遺跡(ハニワ工場公園)の入り口がある。バス停から新池遺跡まで徒歩3〜5分(バス停が二ヶ所あり「循環」表示のあるバスは、表示のないバスに比べ徒歩距離が若干長くなる)。 近くに番山古墳、二子山古墳、闘鶏山古墳(いずれも別ページに記載)等があり、同日に見学可能である(但し、闘鶏山古墳は現在、近くで見学できない)。 |

高槻市営バスの「JR富田駅」発車時刻(9:00〜17:00の間について)は次の通り(2013年9月現在)。 |

| 時 | 平 日 | 土 曜 日 | 日曜日・祝日 |

| 09 | 00(T) 05 15 25 33(T) 35 48 | 00 15 20(T) 30 45 | 00 15 25(T) 30 45 |

| 10 | 01 10 15 22(T) 30 45 | 00 15 25(T) 30 45 | 00 15 25(T) 30 45 |

| 11 | 00 15 25(T) 30 42 45 | 00 15 25(T) 30 45 | 00 15 25(T) 30 45 |

| 12 | 00 15 25(T) 30 42 45 | 00 15 25(T) 30 45 | 00 15 25(T) 30 45 |

| 13 | 00 15 25(T) 30 45 | 00 15 25(T) 30 45 | 00 15 25(T) 30 45 |

| 14 | 00 15 25(T) 30 45 | 00 15 25(T) 30 45 | 00 15 25(T) 30 45 |

| 15 | 00 15 25(T) 30 45 55(T) | 00 15 25(T) 30 42 54 | 00 15 25(T) 30 42 54 |

| 16 | 00 15 25(T) 30 43 57 | 06 15(T) 18 30 42 54 57(T) | 06 15(T) 18 30 42 54 58(T) |

| (T)は「西塚原」行き。その他は「公団阿武山・日赤」、「日赤・公団阿武山」、「上の池滞留所」、「大阪薬大前」行きの何れかであるが、何れの行き先のバスでも可。「循環」表示の有無は不問。また、経由は「阿武野校前」と「宮田公民館」の二つがあるがどちらに乗車してもよい。 |

見所など: 新池遺跡(新池埴輪製作所遺跡でハニワ工場公園の別称で呼ばれることが多い)は日本最古で最大級のハニワ製造工場があったところとされている。直下の写真は新池遺跡の全景で、遺跡は手前の池と奥に見えるマンション群との間に拡がっている。/TD> |

|

| ここに工場が造られ、ハニワの製造が始まったのは西暦450年頃とされている。当時、ハニワは太田茶臼山古墳のために造られたらしい。480年頃には窯、住居共に新設され、番山古墳などのハニワを焼いていたと推定されている。更に、530年頃には今城塚古墳のために窯が多数造成され、ハニワの生産量は最大となり、今城塚には数万本のハニワを送り出したようである。 全国の遺跡でハニワの製造の窯は300以上発見されているようであるが、その内、大王(天皇)の古墳のハニワを焼いていたことが分かっているのは、この新池遺跡のみといわれている。 |

発掘調査から、ここにはハニワ製造用の窯、工房(作業場)などがあったと考えられている。左のコピー(高槻市教育委員会発行の「ハニワ工場公園」の案内パンフレットより)は発掘調査中の新池遺跡である。 |

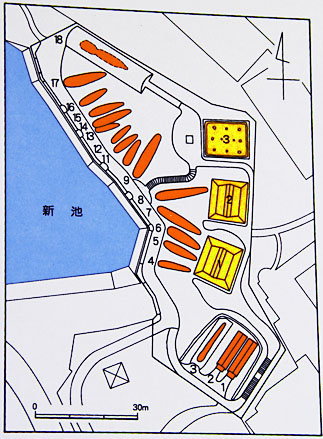

左の図は新池遺跡内で発掘されたハニワ製造の窯と工房(作業場)の配置を表した図である。図中茶色の楕円状乃至長方形で表したのはハニワ製造窯は示し、その数は18基で南から北に向かって1号から18号まで順に番号が付けられている。図で黄色の四角形で示したのは工房(作業場)で3棟あり、南から北に向かって1号から3号まで順に番号が付けられている。 |

| この埴輪製造工場は約100年間稼働した後、550年頃以降からは大きな古墳が築造されなくなったため、この工場も閉鎖されたらしい。 |

左の写真は「新池遺跡」への入口である。 この遺跡は公園として整備され、ハニワ工場公園と命名されており、入場無料で一般に公開されているが、見学者が非常に少なく、ゆっくりと見学することができる。 |

「新池遺跡」は国史跡に指定されており、遺跡(史跡)を表す標識(左の写真)が立てられているが、この標識は若干わかりにくい場所にある。標識には『今城塚古墳附』の文字が見られ、主として今城塚古墳の埴輪をここで製造していたことを表している。 |

遺跡内には遊歩道が設けられており、かつて製造されていたハニワの複製品(左の写真)が遊歩道脇に置かれている。また、遊歩道脇にはハニワの複製品の他に、京都精華大学のヨシトミ教授によって描かれた漫画によるハニワの説明パネルが設置されていて、子供にも興味を持って理解できるように配慮されている。 |

18基あるハニワ製造窯の内、最も南側にあり遺跡入口に最も近い場所にある1号及び2号窯は左の写真に見られるように復元されている。 写真右側の窯は1号窯、左側の窯は2号窯で何れも西暦450年頃築造されたものと言われ、1号窯は1号工房(後述)で成形したハニワを焼成するための窯で復元長さは11.8m、2号窯は2号工房(後述)で成形したハニワを焼成するための窯で復元長さは12.3mとされている。 |

左の写真は2号窯の北西側に近接している3号窯の発掘跡である。この3号窯は発掘に使用されたものと想定されるような道具など適当に配置されており、発掘された状態で展示されているようであるが、少々わざとらしいようなところがある。また、発掘されたくぼみの手前側に金属製の排水孔が見られるが、これなどは発掘跡としては異質な感は免れない。 この3号窯も西暦450年頃の築造といわれ、3号工房(後述)で成形されたハニワを焼成するための窯とされている。 |

4号から17号までのハニワ焼成窯は遺跡内の遊歩道(前述)の東側斜面に配置されている。左の写真に見られる帯状の植え込みはサツキやドウダンツツジで、窯のあった場所と形状を表すために植えられたものとされている。写真右端に見えている小屋風の建物は工房(作業場)である。工房については後述する。 |

左の写真も直上の写真と同様、窯跡を表すための植え込みである。 |

遺跡の北端には「ハニワ工場館」がある。この館内には左の写真に見られるように発掘された状態の窯が保存展示されている。この窯は西暦530年頃に造られたと考えられており、18号ハニワ窯と呼ばれている。18号窯の解説によれば、この窯はトンネル式でその長さは8.2m、幅2.5mとされているが見た感じでは幅は解説よりももう少し狭く、長さはもっと長いように思える。 窯の右半分の低いところが最初の床面であり、左半分は最後の床面で、窯を使っている間に壁や天井から焼土がはがれ落ち、炭もたまり次第に窯の形が変わっていったのがわかる。 |

左の写真は上記18号窯の中央部付近を見たもので、発掘された状態のハニワ片を多数見ることができる。 |

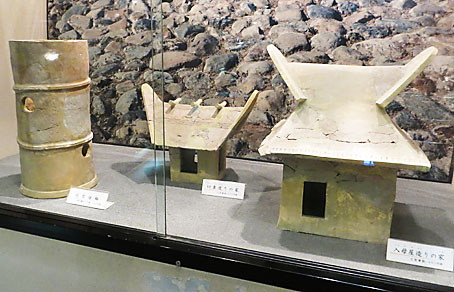

館内には左の写真に見られるように、このハニワ工場で作られた埴輪が展示されている。 向かって左端の円筒埴輪は西暦500年頃に製造されたもので、ここハニワ工場の18号窯跡から発掘されたものである。 他の二つの家形埴輪は西暦450年頃に製造されたもので、土室遺跡で発掘されたものである。 |

遊歩道の東側の斜面を上がった小高い場所に、ハニワの成形が行われていた工房(作業場)が3棟あったとされており、その内、左の写真に見られるように2棟が復元されている。写真奥側(南側)にあるのが1号工房、手前にあるのが2号工房である。2号工房は屋根の葺き替えなど修復されてからあまり日時が経過していないので、見た目には新しいように見える。 |

左の写真は復元された工房(作業場)の内部である。工房(作業場)の土間は正方形に地面を掘り下げられて造られており、面積は約40坪(約80畳)で、当時の住居の5倍程度あったらしい。 屋根は2重で、上側が茅葺き、下側は杉皮葺きになっている。屋根を支える柱は2本で一組になっており、2本の柱は縄でしっかりと括られている。2本の柱の内、1本は茅拭きの屋根を支え、もう1本の柱は杉皮葺きの屋根を、別々に支えていたことが発掘調査の結果から推測されている。 |

左の写真は3号工房の発掘跡である。3号工房は2号工房の北側に位置している。 3号工房の床面積は1号、2号工房と同様約40坪で、西暦450年頃の造成と考えられている。この工房では主に円筒ハニワの成形が行われていたとされている。 |

左の写真は1号工房近くから見た遺跡内展望である。中央奥に「ハニワ工場館」、その手前側には窯跡を示す植え込み、左側には遊歩道が見える。 |

現在、窯と作業場は復元されているか、又は復元されないまでも、存在が明らかにされているが、当時、整っていたとされるハニワ製造職人の住居跡にはマンションなど住宅が建てられており、その跡を見ることが出来ない。 |

「ハニワ工場館」の横に野生のビワの木(左の写真)が植えられている。木には『古代人も食べた野生ビワ』との見てきたような説明書きが付けられている。 |

「ハニワ工場館」の出口近くに野生の桃の木(左の写真)が植えられている。上述の野生ビワと同様、『古代人も食べた野生モモ』と書かれた説明書きが付けられている。 |

遺跡の周辺は住宅が建て込み、中高層のマンション群に近接しているが、遺跡自体は非常によく整備されている。ただ、良く出来てるだけに作り物的な雰囲気は免れない。 (参考:高槻市教育委員会発行のハニワ工場公園の案内パンフレット) |

最終更新:2013年9月15日 |

| 古墳一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |