| ホーム > 古墳一覧(古墳みてあるき) > 闘鶏山古墳 |

| ホーム > 古墳一覧(古墳みてあるき) > 闘鶏山古墳 |

闘鶏山古墳

(つげやまこふん)

| 所在地及びアクセス: 高槻市氷室町6丁目 |

JR東海道線(京都線)「摂津富田」駅下車。駅に近接して北側にある高槻市営バス乗り場から「公団阿武山・日赤」、「日赤・公団阿武山」、「大阪薬大前」、「上の池滞留所」、「西塚原」行き(何れも経由不問)の何れかのバスに乗車し(バスの発車時刻は下記参照)、「土室(はむろ)」で下車する。 バス停近くの名神高速道路の下をくぐり、直ぐ右折する。名神高速道路に沿って進み、左手に八幡大神宮を見て、更に道なりに進むと闘鶏野(つげの)神社に着く。神社の横から裏山に上がると「闘鶏山(つげやま)古墳」があるが、古墳は現在なお調査中であり、間近に古墳を見ることはできない。 なお、バス停「阿武野校前」で下車してもよいが、「阿武野校前」を通るバスの便が「土室」を通る便の半分程度であり、また、バス下車後の道程が若干分かりにくいので、「土室(はむろ)」で下車した方がよい。 |

高槻市営バスの「JR富田駅」発車時刻(9:00〜18:00の間について)は次の通り(2006年2月現在)。 |

| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |

| 09 | 05 15 25 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |

| 10 | 05 12 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |

| 11 | 05 20 35 42 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |

| 12 | 05 20 35 45 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |

| 13 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |

| 14 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |

| 15 | 05 20 35 50 55(T) | 05 20 40 50 55(T) | 05 20 35 50 |

| 16 | 05 20 35 45 53(T) | 05 20 35 42(T) 50 | 05 20 35 50 57(T) |

| 17 | 00 10 20 30 38 45 53(T) | 05 18 28 38 48 53(T) 58 | 05 20 35 45(T) 50 |

| (T)は「西塚原」行き。無印は「公団阿武山・日赤」、「日赤・公団阿武山」、「大阪薬大前」、「上の池滞留所」行きの何れかであるが、何れの行き先のバスでも可。「循環」表示の有無は不問。また、経由は「阿武野校前」と「宮田公民館」の二つがあるが、どちらに乗車してもよい。 |

第一次発掘調査: |

|

闘鶏野(つげの)神社の裏山(左の写真)にある「闘鶏山(つげやま)古墳」はかなり以前からその存在が知られていたが、宅地造成計画のため、2002年4月から発掘調査が行われた。 |

|

古墳は左の写真(2006年2月撮影)に見られるように神社の西側に設けられた細い道を上った場所にあるが、発掘調査が行われている間はこの道は閉鎖されており、古墳に近づくことはできない。 発掘調査の結果、この古墳は4世紀前半の古墳時代前期の築造と考えられるもので、未破壊、未盗掘の極めて珍しい古墳であることがわかった。 |

|

この古墳の第一次発掘調査の現地説明会が2002年6月22及び23日に行われ、約5,800人の古代史ファンが見学に訪れた。 左の写真は現地説明会の一情景である。 |

|

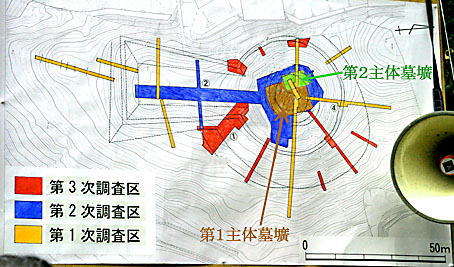

左のコピーは第三次発掘調査現地説明会の際に掲示されていたものに若干手を加えた発掘個所を示す図であるが、第一次発掘調査の行われた場所も示されている。 |

第一次発掘調査によれば、古墳は標高約84mの地点にある前方後円墳で後円部は北側、前方部は南側に位置しており、古墳の主軸は南北の経線にほぼ並行であり、その大きさは、全長約86m、後円部の径は約60mとされている。 |

|

発掘調査で掘られた試掘溝からは左の写真に見られるように列状に並べられた比較的大きい石と、それより小ぶりの多数の葺石が発見されている。 通常、古墳墳丘から埴輪の発掘されることが多いが、この「闘鶏山古墳」から埴輪は発掘されていないようである。 近くにある「新池埴輪製造所」(別ページ「新池遺跡」に記載)で埴輪が造られ始めたのは5世紀中頃とされているから、この古墳はそれより100年以上も前に築造されていたことになるので、当時埴輪はなかったのかもしれない。 |

|

第一次発掘調査では墳丘前方部から土師器の壺(左の写真)が出土しているが、その他に特に目立った出土品があるとの報告はないようである。 |

発掘調査の結果、後円部の墳頂部分地下に2基の竪穴式石室が発見された。何れの石室も破壊されておらず、完全に未盗掘であるという。 |

|

後円部中央にある石室は「第1主体」と呼ばれ、南北の経線にほぼ平行に設けられている。その西北側に近接して第1主体に平行にもう一つの石室があり、これは「第2主体」と呼ばれている。 上掲の『発掘個所を示す地図』で後円部中央に茶色で示されている部分が「第1主体」、緑色で示されている部分が「第2主体」である。また、第1、第2主体にまたがって発掘溝が掘られているのも図示されているが、左の写真は両主体にまたがって掘られた発掘溝である。 左の写真で手前側に「第1主体」、奥側に「第2主体」がある。 |

|

「第1主体」は墳頂から天井石まで約2mあり、かなり深い。この深さが盗掘されなかった理由かも知れない。天井石は厚さ約10〜15cmの粘土で覆われ石室は密封されていたという |

|

直上及び左の写真は「第1主体」の天井石及びその上に覆われている被覆粘土を表す。この天井石の下に「第1主体」の石室がある。 石室内部の状態に変化が起きないように、公開当日は発掘された状態のまま石室上部に天井石が置かれ、粘土で封印され、内部が観察できないようになっていた。 |

|

左の写真は天井石の隙間から観察した「第1主体」の石室内部(現地説明会会場で展示されていたパネルを撮影)である。 左の写真でもわかる通り、副葬品として三角縁神獣鏡が二面、方格規矩四神鏡が一面、石製腕飾りなどが認められ、北側には頭蓋骨が確認されている。棺は一般的な割竹形木棺が用いられていたという。 |

|

「第2主体」は墳頂から天井石まで約1mの深さにあり、「第1主体」に比べ浅い位置にある。 左の写真手前には「第2主体」の天井石部分が写っており、奥側(写真では上部になる)に「第1主体」の天井石が見える。 |

|

左の写真は「第2主体」の天井石部分であるが、「第1主体」と同様、天井石は粘土で覆われ、密封されていたという。 「第2主体」は追葬された埋葬施設といわれている。 |

|

「第2主体」も「第1主体」と同様、石室内部の状態に変化が起きないように、公開当日は発掘された状態のまま石室上部に天井石が置かれ、粘土で封印され、内部が観察できないようになっていた。 左の写真は「第2主体」の割竹形木棺の小口板(現地説明会会場で展示されていたパネルを撮影)である。 |

|

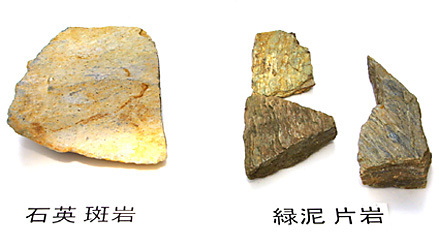

左の写真は「第2主体」の天井石である。 「第1主体」、「第2主体」共に天井石の石材には緑泥片岩が多用されており、少量の石英斑岩が用いられているという。 |

副葬品の鏡から判断して、この古墳の被葬者は大和朝廷と関連の深い人で、この三島地方を統治していた人と推測されている。 |

第一次発掘調査後: |

闘鶏山古墳は日本でも最古の古墳の一つであり未破壊・未盗掘の極めて貴重な古墳であることから、専門家による委員会を設置し、発掘方法、保存処理方法など検討する方針とされた。 また、国の史跡として保存すべく2002年7月22日文化庁に史跡指定を申請、2002年12月に国史跡に指定された。 |

第三次発掘調査: |

2004年6月から第三次調査が行われた。第三次の調査は古墳のくびれ部と後円部の形状や規模の把握を目的としたもので、同年11月28日に現地説明会が行われた。 |

|

左の写真で小山状に盛り上がって見えるところが後円部の墳頂であり、この地下に第1主体が、また、第1主体の西北部に第1主体に密接して第2主体が埋めれている。 |

|

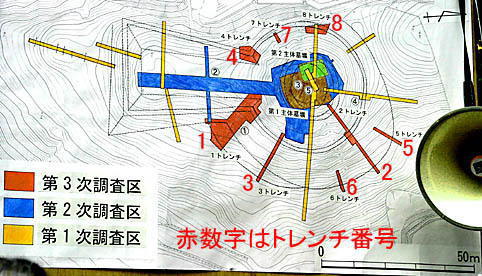

左のコピーは第三次発掘調査現地説明会の際に掲示されていたものに若干手を加えた発掘個所を示す図である。この図でもわかるように、1及び4トレンチでくびれ部、その他のトレンチで後円部の調査が行われている。 |

|

今回の発掘調査で平坦な1段目のテラスを挟んで下段の斜面と上段の斜面が認められ、前方部、後円部共に2段築成であることが確認されたという。 左の写真は1トレンチの発掘個所であるが、1段目のテラスから写真奥側の墳頂平坦部に向かって上段の斜面を見ることができる。 |

|

左の写真も1トレンチの発掘個所であるが、写真手前が前方部であり、その葺石が見える。写真で葺石の右端は石が綺麗に並べられているがこれが基底石である。基底石を備えた葺石で前方部と後円部は覆われている。 写真では標識(写真で手前から二つ目の標識で基底石と書かれている)の文字がよくわからないが、この標識のある所から基底石が右側に曲がって並べられているのがわかる。この曲がった部分が前方部から後円部の間のくびれ部である。 直上の写真でも木の切り株の手前側に基底石の並びに曲がった部分、即ち、くびれ部を見ることができる。 |

|

左の写真は4トレンチの発掘個所である。 写真右下部から中央部に向かって基底石が並べられているが、写真中央部からは右上部に曲がって並べられているのがわかる。即ち、古墳のくびれ部が見られる。 |

|

8トレンチ(左の写真)は第一次発掘調査での発掘溝に交差して掘られているが、写真中央部に第一次調査の発掘溝を見ることができる。 テラス上面や上段斜面に多くの礫が敷き詰められているのがわかるが、この礫は後円部東側では殆ど見出されていないようである。 |

|

左の写真も8トレンチの発掘個所であるが、テラス面の礫やテラスから墳頂平坦部に向かっての上段の斜面を明確に認めることができる。 また、テラス面と上段斜面との境界に見られる基底石もハッキリと見ることができる。この基底石は後円部を取りまいている基底石の一部分であるが、基底石が円弧を描いて並べられているのが写真でもわかる。 |

|

古墳の裾から1段目のテラスまでの斜面に並べられている葺石が後円部東側では殆ど流失してしまっている。 左の写真は後円部東側の6トレンチの発掘個所であるが、古墳の裾に当たる付近に礫等が見られず、裾の位置は後円部第1段斜面の傾斜変換点から東限ラインとして復元されている。 |

今回の発掘調査の東限ラインの復元により、後円部の復元直径は約60mとされたが、この規模は既に第一次調査で示されていたことでもある。また、後円部2段斜面基底部の直径は約37m、第2段基底部のくびれ部分の幅は約14.6mであるとされた。 |

平成17年度発掘調査: |

2005年10月から平成17年度調査が開始された。この調査は古墳の前方部の形状と古墳の南側にある遺構の状況把握を目的としたもので、2006年2月4日に現地説明会が行われた。 |

今回の調査場所は直下のコピー(第三次発掘調査現地説明会の際に掲示されていたものを基に平成17年度の調査箇所等を付け加えた)の通りである。直下のコピーで赤紫色に図示したところが平成17年度の調査区域であり、4トレンチと5トレンチにまたがって濃緑色に図示した箇所が土壇状遺構が発掘された場所である。 |

|

|

左の写真は2006年2月4日に行われた現地説明会の一情景である。時間帯にもよるが、終了約30分前にはこのように閑散な説明会となっていた。 |

|

左及び直下の写真は2トレンチ発掘個所であるが多量の葺石が発掘されているのがわかる。1トレンチ等の発掘状況からもあわせて、今回の調査で墳丘全域が葺石で覆われていたことがわかったとされている。 |

|

|

左の写真は6トレンチの現場である。写真ではよくわからないが、7トレンチ等の発掘調査の結果も含めて、東側と西側で土の色や質が異なっている層が確認されたことから、古墳前方部は東半分を先に盛土し、切り立った状況を呈している西側に順次盛土を寄せていったと考えられている。 |

|

古墳本体の南側に壇状の盛り土がされていた土壇状遺構が発掘された(左の写真)。写真でも一部確認できるが、遺構表面には葺石が敷き詰められている。この葺石は古墳本体の葺石と同様のものと考えられている。 |

|

左の写真は遺構で見出された土坑の全景で、中央部から階段状に2段に掘られた2段墓壙である。この墓壙から棺や副葬品が発掘されなかったが、墓壙は古墳本体に接していること、葺石などの状態から古墳本体と同時期に造られた墳墓と考えられ、古墳本体の被葬者と深いつながりのある者が弔われた墳墓であると推測されているようである。 |

(参考:闘鶏山古墳第1次調査現地説明会資料、闘鶏山古墳第3次調査現地説明会資料及び闘鶏山古墳平成17年度調査現地説明会資料) |

2006年2月21日最終更新 |

| 古墳一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |

Yukiyoshi Morimoto