| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 上賀茂神社 |

| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 上賀茂神社 |

所在地及びアクセス 京都市北区上賀茂本山 |

JR京都駅前バスターミナルから ①B1乗り場から市バス[9]系統「西賀茂車庫前」 行き(昼間時バス便:1時間に6本)に乗車し「上賀茂御薗橋」で下車。御薗橋を渡る。徒歩約5分。 ②A2乗り場から市バス[4]系統「上賀茂神社」行 き(昼間時バス便:1時間に4本)に乗車し、終点で 下車。直ぐ。 阪急電車四条河原町下車、市バス乗り場から ③市バス[4]系統「上賀茂神社」行き(昼間時バス 便:1時間に4本)に乗車し、終点で下車。直ぐ。 ④市バス[37]系統「西賀茂車庫前」ゆき(昼間時 バス便:1時間に4本)に乗車し「上賀茂御薗橋」で 下車。御薗橋を渡る。徒歩約5分。 京阪電車三条下車、市バスターミナルから ⑤上記④に同じ。 地下鉄北大路下車、市バスターミナルから ⑥上記④に同じ。 ⑦市バス[北3]系統「京都産大」行き(昼間時バス 便:1時間に3~6本)に乗車し、「御薗口町」で下 車。徒歩約2分。 |

祭神、神徳 |

賀茂別雷大神(かもわけいかづちのかみ) 賀茂別雷大神は賀茂御祖神社(下鴨神社)の祭神、玉依媛命の子であるとされている。 雷の神威により厄を祓い災難を除く厄除けとして、また、電気産業の守り神として信仰されているようである。更に、都が京都に移されてから鬼門の守り神として崇められ経緯から、建築関係の方除祈願も多いという。 |

由緒、伝説 |

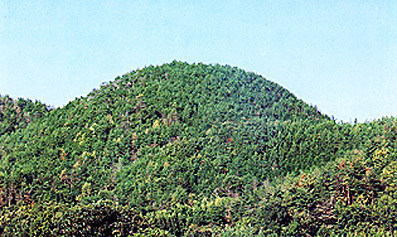

神社の北北西約2kmの場所にある神山(こうやま)に賀茂別雷大神が降臨し、天武天皇6年(678年)に現在の本殿のある場所に鎮座したという。社殿の造営もこの時とされている。神山は賀茂信仰の原点であり、立ち入りが禁止されているようである。雷神が降臨したのは神代の昔というが、この話はまさに神話そのものである。雷大神が降臨したというのは、落雷したのを見て昔の人はこのように考えたのであろう。 上賀茂神社と皇室の関係ができたのは天平17年(745年)に天皇の病気平癒の奉幣が行われたのが最初とされているようで、それ以来、皇室の崇敬が深くなり、国家の重大事には必ず、奉幣、祈願が行われたという。 当初は上賀茂、下鴨合わせて「賀茂社」といわれていたようであるが、8世紀後半には上社・下社に分社されていたらしい。 大同2年(807年)には伊勢神宮に次ぐ地位が与えられ、第二次大戦の終戦までは官幣大社の首位に位置していたようである。 「上賀茂神社」の正式名称は「賀茂別雷神社」あるが、一般には通称名である「上賀茂神社」の方がよく知られている。 |

上賀茂神社社殿配置 |

|

見所など |

上賀茂神社前のバス停の直ぐ近くに巨大な「一の鳥居」が建てられている(左の写真)。一の鳥居を通して北の方向に長い参道がつけられている。 |

参道の両側には芝生が広がっている。芝生には何本かの桜の木が植えられており、季節には桜が見事な花を咲かせる。 左の写真は「斎王桜」と命名された淡紅色の枝垂れ桜で、特別に保護されているようである。 |

参道を北に抜けると、「二の鳥居」(左の写真)がある。 写真で中央「二の鳥居」の奥に見える社殿は「細殿」である。 |

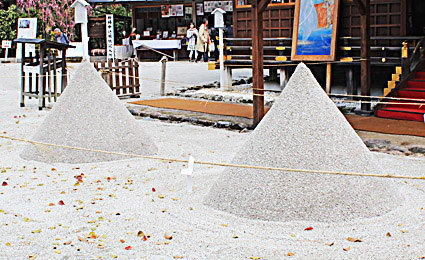

「二の鳥居」の直ぐ北側に建てられている社殿が「細殿(ほそぞの)」(左の写真)である。 「細殿」は古くから天皇、上皇の参拝の際にまず装束などを整える御殿(着到殿)で、寛永5年(1628年)に造り替えられたという。「細殿」の前には白砂を円錐状に盛り上げた「立砂」が見える。 「細殿」は重要文化財に指定されている。 |

左の写真は「立砂(たてrずな)」を近くで見たものである。「立砂」は左右対称の均整のとれた円錐形に仕上げられている。 「立砂」は「盛砂」とも言われている。神代の昔、祭神が最初に降臨された「本殿」の後にある円錐形の神山に因んだもので、神様を招く憑代(よりしろ)とされている。鬼門に砂を撒き清めるのはこの立砂の信仰が起源になっているようである。 |

「立砂」を見るとその形に目を奪われがちであるが、その頂上部には松の葉が立てられているのが見える。左の写真は「立砂」の頂上部であるが、その頂上から細い紐状のものが出ているのがわかる。これは松の葉である。 左の写真は向かって右側の「立砂」で松の葉は一葉であるが、左側の「立砂」の松の葉は二葉である。必ず左右の「立砂」で松の葉の数が一方が奇数で、もう一方が偶数になるようにしている。これは陰陽道で奇数と偶数が合わさることで神の出現を願う意味があるという。 |

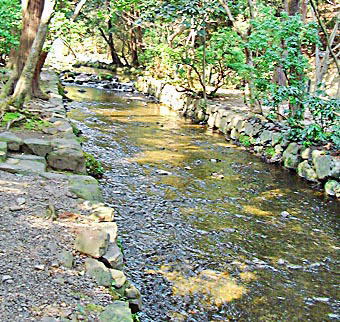

「細殿」の東北側に「細殿」に近接して「舞殿(橋殿)」(左の写真)が建てられている。「舞殿(橋殿)」の下には「ならの小川」が流れており、この建物があたかも橋のようになっているので、橋殿の別名称がついているものと思われる。 「舞殿(橋殿)」は、かつて勅使御拝の殿舎として使われていたといわれており、現在では、葵祭のときに祭文の奏上が行われる。この建物は文久3年(1863年)に建て替えられたとされている。 「舞殿(橋殿)」は重要文化財に指定されている。 |

「舞殿(橋殿)」のに近接して北側に架かっている橋を渡ると、「岩上(がんじょう)」と名付けられた岩場がある(左の写真)。 「岩上」は葵祭に際し、皇室から遣わされた勅使に宮司が蹲踞し返祝詞(かえしのりと)を申し上げる場所とされている。「岩上」は「神山」(後述する)と共に賀茂信仰の原点であり、古代祭祀の影を現在に伝える場所で、「気」の」集中する場所といわれている。 写真左奥に見えるのは「舞殿(橋殿)」である。 |

「楼門」の手前に朱塗りの橋がある。この橋は「玉橋」と名付けられている(左の写真)。 「玉橋」の下を流れる小川は「ならの小川」の支流「御物忌(みものいみ)川」である。この橋を渡ることは禁止されている。 「玉橋」は重要文化財に指定されている。 |

「玉橋」の直ぐ奥側に朱塗りも鮮やかな「楼門」が建てられている(左の写真)。それにしても他の地味な社殿に比べて「楼門」と「回廊」は朱塗りが派手で目立っている。 「楼門」は他の多くの社殿と同様、寛永5年(1628年)に再建されたと言われている。 「楼門」は重要文化財に指定されている。 |

「楼門」(左の写真)をくぐり、短い石段を上がると奥に参拝所がある。 |

参拝所からの直ぐの場所に「祝詞屋」(左の写真)が建てられている。この場所から見て右奥に「本殿」、左奥に「権殿」があるが、参拝の場所からは殆ど見ることが出来ない。「祝詞屋」は重要文化財に指定されている。 現存の「本殿」、「権殿」は文久3年(1863年)に建て替えられたものといわれており、何れも国宝に指定されている。 |

上賀茂神社のご神体は、神社の北北西約2kmの場所にあり、賀茂別雷大神が降臨したとされる「神山(こうやま)」(左の写真:上賀茂神社発行のパンフレットより)である。神社の「本殿」、「権殿」は「神山」の遥拝所の位置付けであるという。 |

本殿の西側を流れる「御手洗(みたらし)川」と東側を流れる「御物忌(みものいみ)川」が「舞殿」の傍で合流し「ならの小川」(左の写真)となり、境内を北から南に流れている。 小倉百人一首にある藤原家隆の歌『風そよぐならの小川の夕ぐれは みそぎぞ夏のしるしなりける』は、祈願者の一切の罪が祓い清められるという上賀茂神社の祭祀、夏越の祓の情景を詠んだものとされている。 |

上賀茂神社には国宝に指定されている「本殿」、「権殿」の他に、「細殿」や「舞殿」等のように重要文化財に指定されている建造物が34棟あるとされており、建造物の殆どが重要文化財の指定を受けている。また、上賀茂神社はユネスコ世界文化遺産に登録されている。 |

社家町 |

ならの小川が神社境内を抜けると流れを東向きに変え明神川となる。 境内を出てすぐ東南側に、明神川に沿って重厚な土塀の続いている独特の街並みが見られる。これが「社家町」(左の写真)といわれている場所で、神官の家柄といわれている。ただ、現在でも神官が住んでいるかどうかは知らない。 「社家町」は京都市上賀茂伝統的建造物群保存地区として国から指定されている。 |

上賀茂神社と葵祭 |

上賀茂神社の代表的な祭りとして毎年5月に下鴨神社と合同で行う葵祭(賀茂祭)がある。 欽明天皇5年(545年)、賀茂大神の祟りを鎮めるための祭祀を行ったところ、それまでとは違って天下泰平、五穀豊穣になり、庶民は大いに喜んだという。これが葵祭りの起源であり、以後、毎年定期的に行われるようになったとされている。 神前に葵を供え、社殿に葵を飾るため葵祭りと言われている。平安時代には祭りといえば葵祭りのことを意味したといわれているくらいで、源氏物語や枕草子にも登場する。 |

「京都の世界遺産を訪ねる」のサイトへのリンク 「京都の世界遺産を訪ねる」のサイトにも「上賀茂神社」についての記載があります。ここをクリックして下さい。 |

最終更新日:2014年7月4日 |

| 名神大社二十二社一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |