| ホーム > 西国街道沿いの史跡 > 素盞嗚尊神社 |

| ホーム > 西国街道沿いの史跡 > 素盞嗚尊神社 |

| 所在地及びアクセス: 高槻市郡家新町(ぐんけしんまち) |

JR「高槻」駅下車。西出口から出て近くにある高槻市営バス「JR高槻駅西」停留所から「関西大学」行き、「平安女学院前」行き、「平安女学院東」行き、の何れかのバスに乗車し、「清福寺」停留所で下車する。バス停傍の信号のある交差点を西の方向に曲がり約100m歩くと「素盞嗚尊(すさのおのみこと)神社」に着く。 なお、この近くに「嶋上郡衙跡」、「阿久刀神社」(何れも別ページに記載)があり「素盞嗚尊神社」と同日に見学可能である。 |

「関西大学(平安女学院前経由)」行き、「平安女学院前」行き、「平安女学院東」行きの(何れも「清福寺」を通る)の高槻市営バス「JR高槻駅西」発車時刻(9:00〜17:00の間について)は次の通り(2003年6月現在)。 |

| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 |

| 09 | 00 03 06 10 15 20 35 45 55 59 | 02 20 38 55 | 10 40 |

| 10 | 02 05 08 13 15 18 25 35 40 45 55 | 13 33 53 | 10 40 |

| 11 | 20 35 50 | 13 33 48 | 10 40 |

| 12 | 05 18 27 35 50 | 11 33 54 | 10 40 |

| 13 | 05 35 52 | 13 33 53 | 10 40 |

| 14 | 05 20 35 | 13 33 53 | 10 40 |

| 15 | 05 20 31 40 50 | 13 33 51 | 10 40 |

| 16 | 05 20 28 35 45 50 | 15 35 53 | 10 40 |

| (注)赤字は学休期間中(平成14年度:8月2日〜9月20日、12月21日〜翌年1月5日、2月14日〜3月31日、但し年により日にちに若干のズレが生じる可能性がある)運休。緑字は学休期間中のみ運行。 |

見所など: |

この神社の東側は、かつて奈良時代に嶋上郡衙(嶋上郡の郡役所)のあったところで、素盞嗚尊(すさのおのみこと)神社が創建される前は、ここには郡の繁栄を願う郡寺(芥川廃寺)があったとされている。郡寺は白鳳時代、7世紀に創建され、平安時代中頃まで続いたと考えられている。 |

|

| 直上の写真は西南側から見た「素盞嗚尊神社」の全景である。神社の東南側に集合住宅があるが周辺は畑や水田になっており、お詣りのひとかげも殆ど見られず、付近は人通りも少なく、かつては荘厳であったと推測される郡寺の様子などおよそ伺い知ることはできないほど寂れている。 |

|

左の写真は「素盞嗚尊神社」の境内入り口にある「鳥居」と奥に見えるのが「拝殿」である。神社の規模は大きくはない。 この神社が創建された時期はよくわからないらしい。 |

|

祭神は神社名の通り、素盞嗚尊であるが、素盞嗚尊神社と呼ばれる前、古くは神社名を神郡社(かみごおりのやしろ)と称していたといわれている。今でも、神社境内入り口の鳥居には『神郡社』と書かれた額が架かっている(左の写真)。 後述するように、ここには、かつて郡寺のあった場所といわれているので、神郡社の名前の由来はこの辺にあるものと推測される。 |

|

神社の鳥居をくぐると、直ぐ右側に大きな石の「手水鉢」(左の写真)が置かれているのが見える。この石は近くの水田から出土したといわれており、郡寺の塔の心礎に使われていたものであるとされている。 この心礎の大きさから見ても想像できるように郡寺には塔がそびえ立ち、立派な金堂が建てられていたものと推測されている。 |

|

左の写真は当神社の拝殿と本殿である。写真左側に見えるのが拝殿、写真右側の青い屋根の建物が本殿である。 拝殿は神社の規模から見て、かなり立派である。本殿は周囲を高い塀に囲まれているため、見えるのは屋根だけである。 |

|

素盞嗚尊神社の南側の水田や道路になっている場所(左の写真)は、現在の素盞嗚尊神社境内と同様、かつて郡寺のあったところ、即ち「芥川廃寺跡」であることが発掘により、明らかにされている。 左の写真で奥側(北側)に見える木立は素盞嗚尊神社の境内である。 写真でわかるように、水田と道路の間の水路に色をつけた隔壁が設けられている。写真手前に見える薄茶色(ベージュ色)は寺域、赤と緑色は回廊、写真で奥に見える濃茶色は伽藍のあった場所を示しているとのことである。なお、表示隔壁の保護のためと思われるが、道路の端に金属製の柵が設置されている。 |

|

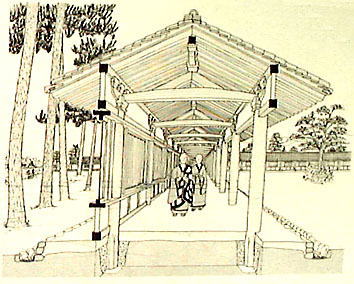

左のコピーは郡寺の回廊の想像復元図(高槻市教育委員会名の「芥川廃寺の回廊」解説板より)である。 発掘調査の結果から、このような回廊が直上の写真で、赤と緑の表示のある位置に現在の道路に直交する形で存在していた考えられている。即ち、回廊の想像復元図で回廊の左側(南側)は寺域、右側(北側)が伽藍であり、それぞれ、直上の写真の薄茶色(ベージュ色)の場所、濃茶色の場所に対応している。 |

|

左の写真は芥川廃寺跡から発掘された「重圏文軒丸瓦(じゅうけんもんのきまるかわら)」であり、7〜10世紀のものとされている。当時の郡寺で使われていたものであろう。 |

この神社周辺を含め嶋上郡衙跡一帯は、「嶋上郡衙跡附寺跡」として国史跡に指定されている。 (参考:高槻市教育委員会名の解説掲示板) |

| 2003年6月27日更新 |

| 西国街道沿いの史跡のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |

Yukiyoshi Morimoto