| ホーム > 西国三十三ヶ所一覧 > 宝厳寺 |

| ホーム > 西国三十三ヶ所一覧 > 宝厳寺 |

| 所在地及びアクセス: 滋賀県長浜市早崎町1664 |

JR湖西線「近江今津」駅下車。東の方向へ徒歩約5分の琵琶湖汽船観光船のりば今津港から乗船し、島へ渡る。京阪神方面からの参拝者は今津港から乗船する方が交通費が廉いし、時間的にも早い。 又は、JR北陸本線「長浜」駅下車。南の方向へ徒歩約10分の琵琶湖汽船竹生島クルーズ乗り場から乗船し、島へ渡る。 竹生島の船着き場から宝厳寺に上がる石段まで徒歩直ぐ。 |

JR湖西線「近江今津」駅から琵琶湖汽船観光船のりば「今津港」までの経路は次の通り。 「近江今津」で下車後、駅東側に出る。JR線に直交している道路を東側に進み、信号のある交差点を越え右手に高島警察署を見、左手に琵琶湖周航の歌資料館を見て直進すると観光船のりば「今津港」に着く(左の地図参照)。 |

| 観光船の「今津港」発着時刻を下表に示す(2014年11月現在)。観光船のダイアは2015年3月9日以降改正されることがあると思われるので、利用に際し念のため、琵琶湖汽船今津営業所(電話:0740-22-1747)に確認してください。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

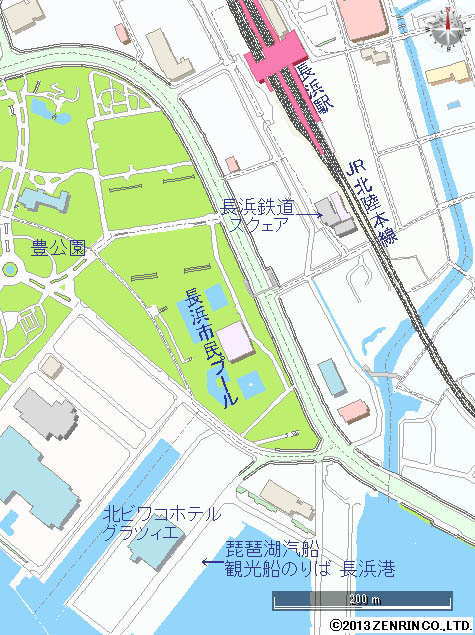

JR北陸本線「長浜」駅から琵琶湖汽船観光船のりば「長浜港」までの経路は次の通り。 JR北陸本線「長浜」駅で下車後、西側豊公園の方へ出る。公園に沿った道路を公園を右手に見ながら港町交差点まで南の方向へ進む。港町交差点を右折し数10m進み左折すると観光船のりば「長浜港」に着く(左の地図参照)。 |

| 観光船の「長浜港」発着時刻を下表に示す(2014年11月現在)。観光船のダイアは2015年3月9日以降改正されることがあると思われるので、利用に際し念のため、琵琶湖汽船長浜支社(電話:0749-62-3390)に確認してください。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

宗派:真言宗豊山派 本尊:大弁才天像 観音堂の本尊は千手千眼観世音菩薩 開基:行基菩薩 縁起: |

|

神亀元年(724年)に聖武天皇の勅願により、行基が竹生島に来島し弁才天像を造り小堂に安置したのがこの寺の創始と伝えられている。他に、行基が聖武天皇の勅願により寺を創始したのは天平10年(738年)であり、小堂に安置したのは行基が刻んだ四天王像であるという説もあるようで、いずれにしても明確ではないようである。 平安時代には天台宗の僧が来島し、天台宗の修行の場として繁栄し、昌泰3年(900年)には宇多天皇も行幸したという。 宝厳寺は湖上の小島にあるにも拘わらず何回もの火災に遭っているようである。永禄元年(1558年)には堂塔はことごとく焼失したという。この後、戦国動乱の中で復興にかなり難渋したらしいが、豊臣秀頼の力添えにより寺容が回復したと伝えられている。 |

見所など: |

|

宝厳寺のある竹生島は周囲約2kmの花崗岩からできた小さな島であるが、周囲は切り立った断崖であり、入島を拒絶しているかのような島の佇まいから、古くから神の住む島、霊の地として独特の地位を保ってきたといわれている。 左の写真は竹生島の船着き場の隅に立てられている石柱で、それには「当嶋水際八町殺生禁断也」と刻まれている。一町は約110mであるから岸から1km近くは漁をしてはならないことを表している。これが今でも通用いるか否かはわからないが、少なくとも近くでは漁船や釣り人を見かけない。 竹生島には送電線が引かれていないので、電気は自家発電に頼っている。そのためか、自動販売機は置かれていない。飲みものは船着き場にある土産物店で買うことができるが高価である。また、弁当類は売られていないので、あらかじめ用意しておいた方がよい。なお、船着き場にある休憩所や土産物店以外での食事は禁止されており、特に本堂や観音堂付近での食事は厳しく注意される。 |

|

船着き場から見た宝厳寺の各堂宇は山腹に密着するような形で建てられており(左の写真)、数軒ある土産物屋の前を通り抜け、拝観受付を通ると眼前に急勾配の石段がある。 この石段は「本堂」前の広場まで165段あるといわれているが、特に二番目の鳥居をくぐったところからの石段は勾配が大きく、息切れして段数を数える余裕がなかった。 「本堂」までの石段の途中、最初の鳥居のところで「都久夫須麻(つくぶすま)神社」への参道、また、石段を更に上った二番目の鳥居のところで「観音堂」への石畳が分岐しているが、ここは分岐道を選ばずに真っ直ぐに上り、先ず「本堂」に参拝したい。 |

|

石段を上った広場左手に「本堂(弁才天堂)」(左の写真)が建てられている。現存の藤原様式の「本堂」は昭和17年(1942年)に建てられたようで、確かに見た目にも新しい。 「本堂」は「弁才天堂」とも呼ばれているが、これは本尊が弁才天像であることに基づいている。 |

|

左の写真は「本堂(弁才天堂)」の正面であり、この奥、内陣の須弥壇中央厨子の中に本尊が安置されている。 本尊の弁才天像は行基が刻んだ像といわれており、かなり厳重な秘仏になっているようである。開扉は60年に一度ということになっているというが、2000年5月に三重塔の落慶記念として前の開帳から23年目であるが特別に開帳された。 |

本尊の「弁才天像」は行基によって刻まれたものとすれば、約1300年も前に造られた由緒ある仏像ということになるが、何故か文化財に指定されていない。 本尊「弁才天像」は、厳島、江ノ島と共に日本三弁才天の一つに数えられている。 |

|

本堂前の広場の南側片隅にかなり風化を受けた「石造五重塔」(左の写真)がある。その高さは約2.5mで鎌倉時代の作であるといわれている。 この「石造五重塔」は重要文化財に指定されている。 |

|

本堂前の広場にある「石造五重塔」の横から更に石段を登った狭い場所に、朱塗りも鮮やかな「三重塔」(左の写真)と、それに「宝物殿」が建てられている。 「三重塔」は平成12年(2000年)5月に再建されたもので、5月14日〜28日に法要が営まれ特別記念開帳が行われた。旧三重塔は江戸時代初期に落雷により焼失したといわれており、それ以来の三重塔で、6年間かけて完成したという。 |

|

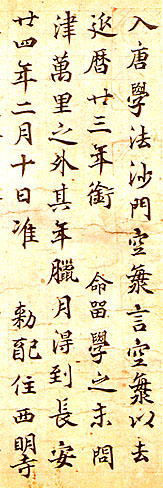

宝厳寺は文化財の宝庫といわれている通り、昭和52年(1977年)に竣工された「宝物殿」には重要文化財を含む数多くの寺宝が保存展示されている。宝厳寺所蔵の文化財で国宝に指定されている「法華経序品(竹生島経)」が有名であるが、奈良国立博物館に寄託されているようである。 展示されている寺宝の中でも特に印象的なものとして、次のものが挙げられるであろう。 絵画では「絹本著色釈迦三尊像」がある。かなり褪色がみられ、全体に褐色がかっているが、描写が極めて精緻で印象的である。鎌倉時代後半期の作と考えられているようである。 書では「弘法大師上新請来目録」(左のコピーはその一部:宝物殿展示物説明書より)がある。弘法大師が唐から帰った大同2年(807年)に平城天皇に献じた経論の目録で、これは平安時代中期の写本といわれている。 |

|

|

工芸品では「駿河倉印」(左のコピー:宝物殿展示物説明書より)。奈良時代に使用された駿河の国の主な倉庫の印といわれている。とても奈良時代のものとは思えないくらい状態がよい。 他に、「毛抜型太刀」も印象的である。 |

|

以上の「絹本著色釈迦三尊像」、「弘法大師上新請来目録」、「駿河倉印」、「毛抜型太刀」は何れも重要文化財に指定されている。 |

|

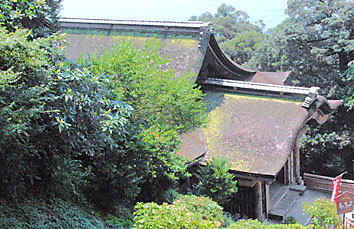

本堂前広場の南隅にある石畳の道、次いで石段を下りると石段の途中から眼下に「唐門」とその奥に密接して建てられている「観音堂」が見える(左の写真)。 |

|

左の写真は正面から見た「唐門」であり、「観音堂」の屋根の頂部が「唐門」の屋根の背後に見える。 唐門、観音堂共に慶長7年(1602年)に京都東山の豊国廟から移築したものとされ、唐門は豊国神社の唐門又は極楽門だったものといわれている。何れも桃山時代の代表的な建築物とされている。 「唐門」国宝に指定されている。 |

|

「唐門」上部中央の蟇股(かえるまた)には華麗な彫刻が施され、蟇股の中は牡丹、その両側には羽を広げた鳥が彫られている(左の写真)。 「唐門」には随所に飾り金具が付けられており、木の部分は黒い漆塗り、彫刻は極彩色に着色されていたといわれている。ただ、現状は、漆、彩色など全体にはげ落ちてしまっており、これが地味で暗い感じを与え、観音堂の厳粛な雰囲気を高めるのに役だっている。 |

|

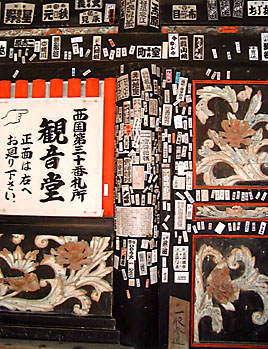

「唐門」をくぐると正面に「観音堂」の壁面がある。この壁面には牡丹の花の彫刻が彫られており、驚くほど多数の千社札が貼り付けられている(左の写真)。写真にも案内板が写っているが、ここを右折すると「観音堂」の正面に出る。 「観音堂」は西国三十三ヶ所の札所の中心的建物で、ここの本尊「千手千眼観世音菩薩像」を西国三十三ヶ所霊場宝厳寺の本尊としてしている記述も多い。本尊は秘仏となっており、弁才天と同様、開扉は約60年に一度といわれている。 観音堂に祀られている本尊の「千手千眼観世音菩薩像」は行基が自分の等身大に造ったともいわれているようである。一方、寺の人によれば、この本尊の高さは約1.8mあるという。これらが正しいとすれば、行基は当時としては随分背の高い人だったことになる。 |

「観音堂」は重要文化財に指定されている。 |

|

「観音堂」から「都久夫須麻(つくぶすま)神社本殿」までの間に「舟廊下」が通じている(左の写真)。 舟廊下と呼ばれているのは、これが秀吉の御座舟を利用して造られたことに由来するといわれている。 「舟廊下」も唐門、観音堂と同じ年、慶長7年(1602年)に豊臣秀頼が片桐且元に命じ、京都から移築したものとされている。 |

|

「観音堂」は山の斜面に建っており、舞台造りとなっているが、この「舟廊下」も「観音堂」と同様、崖に寄りかかるような形で舞台造りになっている(左の写真)。 上述したように、この廊下は「宝厳寺」と「都久夫須麻(つくぶすま)神社」の連結場所になっており、神社と寺の間の境界線が明確ではないが、廊下は寺の領域になっているようである。 「舟廊下」は重要文化財に指定されている。 「舟廊下」を渡ると「都久夫須麻(つくぶすま)神社」の本殿横に出る。 |

|

左の写真は「都久夫須麻(つくぶすま)神社」本殿である。かつては「宝厳寺」と「都久夫須磨神社」は一体であり、弁才天像も神社本殿に祀られていたといわれているが、明治の神仏分離により両者は分離された。 「都久夫須麻神社」は慶長7年(1602年)に京都から移した建物を中心として建造されたものが現在の本殿といわれている。 「都久夫須麻神社本殿」は国宝に指定されている。 |

御詠歌:月も日も波間に浮かぶ竹生島船に宝を積むここちして |

| 最終更新日:2014年11月15日 |

| 西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |