| ホーム > 西国三十三ヶ所一覧 > 石山寺 |

| ホーム > 西国三十三ヶ所一覧 > 石山寺 |

| 所在地及びアクセス: 滋賀県大津市石山寺 |

JR東海道本線(琵琶湖線)「石山」駅下車。JRに接している京阪石山坂本線「京阪石山」駅から「石山寺」行きに乗車し終点の「石山寺」駅で下車する。国道422号線に沿って山側に石山寺への参道がついているので南の方向へ進む。駅から石山寺まで徒歩約15分。 又は、JR東海道本線(琵琶湖線)「石山」駅下車。駅前より京阪バス「赤川経由大石小学校前」行き、「赤川経由新浜」行き、「野々宮経由石山団地」行きなど「石山寺山門前」を通るバスに乗車し、「石山寺山門前」で下車すぐ。バスの便は多い(2008年1月現在)。 |

| 宗派:東寺真言宗大本山 本尊:二臂如意輪観世音菩薩 開基:良辨僧正 縁起: |

東大寺の大仏鋳造のための黄金を得るために、聖武天皇は良辨僧正に祈願を命じた。比良明神のお告げに基づき、良辨僧正が石山の霊地で祈願を行ったところ、陸奥の地で黄金が発掘されたという。天平勝宝元年(749年)に良辨僧正はこの地に石山院を設けたといわれており、これが石山寺の創始と伝えられている。 東大寺の大仏鋳造のための黄金を得るために、聖武天皇は良辨僧正に祈願を命じた。比良明神のお告げに基づき、良辨僧正が石山の霊地で祈願を行ったところ、陸奥の地で黄金が発掘されたという。天平勝宝元年(749年)に良辨僧正はこの地に石山院を設けたといわれており、これが石山寺の創始と伝えられている。一方、平城京を建設するに際し、瀬田川を通じて奈良に木材を運んだようで、それを監督する役所を石山に置いたといわれている。この役所が石山寺の起源であるという説もある。 その後、天平宝字5年(761年)に増改築が行われ石山寺の体裁が整えられたとされている。10世紀の初めには宇多法皇の行幸が何回かあったようで、それ以来、都の皇族、貴族たちの石山寺への祈願が流行し、また、祈願参籠の後、琵琶湖での舟遊びなど遊覧の地としても栄えたといわれている。 当初は官寺であったが、後に、観音信仰の厚い霊場として多くの人の参詣を見るようになった。 |

| 境内諸堂配置: 石山寺境内の諸堂配置略図を直下に記載した。東大門から奥に進み、蓮如堂と観音堂に挟まれ、珪灰石正面の広場に上がる石段は図に記載しているが、その他の堂宇間の参道や石段は記載省略した。 |

|

見所など: |

石山寺の境内入口に当たる山門は「東大門」(左の写真)と呼ばれ瀬田川に面して東向きに建てられている。 「東大門」は建久元年(1190年)に源頼朝の寄進により建てられとされ、その後、慶長年間(1596〜1615)に大規模な修理、改造が行われているという。深い軒など古寺にふさわしい造りである。 「東大門」は重要文化財に指定されている。 |

門をくぐり、石畳の参道を奥に進むと、拝観受付がある。この付近の楓は紅葉の季節には左の写真のように見事に色づく。 受付で拝観料を支払い奥に進むと右手に石段があり、これを上がると本堂をはじめ多くの堂宇が建っている広場に出る。 |

石段を上がりきった直ぐの場所、右側に杉の古木があり、これは御神木になっている。この古木は石山寺が創建されたときからあったというから、これが真実ならば樹齢は1200年以上になっているはずである。 広場正面の奥、小高い場所に「多宝塔」(後述)が見え、正面には巨大な「珪灰石」の岩塊が見える(左の写真)。 |

左の写真は「珪灰石」を近くから見たものである。「珪灰石」は石灰石が熱作用により変成した岩である。石山寺の「珪灰石」は変成による褶曲の様子がよくわかるが、このように褶曲が明らかにわかるような巨大な岩石群は数少なく、極めて貴重なものであるといわれている。 石山寺の名前もこれに由来しているという説もあり、この珪灰石を中心として、伽藍がその周りに配置されているような形になっている。 |

左の写真も「珪灰石」を近くから撮影したもので、褶曲の様子がよくわかる。 上述のように、極めて貴重な「珪灰石」であることから国の天然記念物に指定されている。 |

「珪灰石」前の広場の右側(東側)に「良弁杖桜」(左の写真)という名称が付けられた桜の木が植えられている。 この桜の木は石山寺を開山した良辨僧正(689〜773)の持っていた杖が根付いて育ったと伝えられている奈良の八重桜であるという。 ただ、この桜の木は見た目にも若い木であり、とても良辨の時代に根付いた桜の木とは思えないし、杖にしていた木から根が出るのも考え難い。これは単純な伝説であろう。 |

「珪灰石」前の広場の右側(東側)奥に南を正面にした「御影堂」(左の写真)が建てられている。 「御影堂」は簡素な感じのする建物で、外回りは後世の手が加わっているようであるが、内陣の須弥壇は室町時代の様式を示しているといわれている。石山寺と関係の深い良辨、空海、淳祐の遺影が安置されている。 この「御影堂」は滋賀県の指定文化財になっている。 |

「珪灰石」前の広場西側には「蓮如堂」(左の写真)が建てられている。 ここには蓮如上人の遺品、御影が保存安置されている。 |

「珪灰石」前の広場西側、「蓮如堂」の北側を西に向かって進むと、やや奥まった場所に懸造りの「本堂」がある。 左の写真は「本堂」から東北側に少し上がった場所に建てられている「三十八所権現社」の所から「本堂」正面を見たものである。 写真で中央やや左側で提灯の下がっている場所が本堂への入口(後述)、写真ほぼ中央に見える花頭窓のある場所が「紫式部源氏の間」(後述)である。 |

「本堂」は懸造りであることは上述したが、懸造りの様子は「本堂」の南側から見ることが出来る(左の写真)。 「本堂」は滋賀県最古の木造建築物とされており、内陣は平安時代中期の建築、外陣(礼堂)は慶長7年(1602年)に淀君の寄進により増築されたといわれているが、その際、本堂全体が修理されたらしい。 「本堂」は国宝に指定されている。 |

左の写真は「本堂」入口から本堂外陣を見たものである。 本堂内陣の大きな厨子の中に岩を台座にして左足を下げた半跏の姿の本尊、「如意輪観世音菩薩」が安置されているようであるが、33年毎に開扉される秘仏であり、直接の拝観はできない。 本尊、「如意輪観世音菩薩」は永長元年(1096年)頃の作といわれ、重要文化財に指定されている。 |

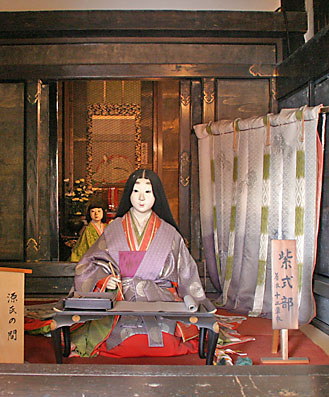

「本堂」の外陣礼堂への入口北側に上述したように花頭窓のある小さな部屋があるが、これが「紫式部源氏の間」(左の写真)である。 今から約千年前の寛弘元年八月、紫式部はこの部屋から名月が湖面に映る景色を見て構想の赴くままに筆を採ったのが「源氏物語」であるという。ただ、源氏物語の構想は月光に照らされた珪灰石の石群を見て生まれたもの、ともいわれている。 |

「紫式部源氏の間」には執筆している「紫式部の人形」(左の写真)が置かれており、花頭窓をを通して見ることができる。それにしても人形は見た目には新しすぎて、紫式部が執筆しているという感じが出ていない。ただ、この場所に江戸時代から紫式部像が置かれていたというから、紫式部がここで源氏物語を執筆していたという伝承は古くからあったのであろう。 一方、本堂が創建された時期より紫式部が源氏物語を書いた時期のほうが若干古いという説もあるようで、そうであれば、この場所で源氏物語を書いたというのは信憑性に乏しくなる。 |

何れにしても、石山寺には「紫式部供養塔」(左の写真)、「紫式部像」、「紫式部縁の遺品」など、紫式部に関する品々が数多くある。 源氏物語のような大作が一女性に書けるわけがなく、これは観音様が紫式部にのり移って書かれたものに違いないという考えがあったこと。また、このような物語は人を惑わせるもの、という見方もあり、人を惑わせた罪により地獄に堕ちた紫式部を観音様に救ってもらわなければ、という思いが人々の間にあったこと。これらのことから、当時、観音信仰の厚かった石山寺と紫式部との関係が強くなってきたのではないかという考え方があるといわれている。 ただ、「紫式部供養塔」は地獄に堕ちたとされている紫式部を救う目的で建てられたかどうかはわからないらしい。 |

本堂の東北側で小高い場所に「多宝塔」(左の写真)が建てられている。この塔は建久5年(1194年)に源頼朝の寄進で建てられ、その後、慶長年間(1596〜1615年)に修理が行われたようで、日本最古の多宝塔といわれている。 「多宝塔」の姿は見たとおり優美で、かつて切手のデザインに使われたことがある。 「多宝塔」は国宝に指定されている。 多宝塔初層の須弥壇には快慶の作とされている「大日如来坐像」が安置されている。また、柱や天井の廻りの壁面には仏像や花が描かれているが、永年の経日により色は薄れ見えにくくなっている。しかし、当時は極彩色の見事な絵だったことが十分に伺い知ることができる。これらは多宝塔が開扉されていれば正面の金網格子を通して見ることができる。 「大日如来座像」は重要文化財に指定されている。 |

多宝塔の東側、展望台の脇に「月見亭」(左の写真)が建っている。ここは石山秋月として知られている名月観賞の場所である。 月見亭は江戸時代後期保元年間、後白河天皇行幸に際し建設されたといわれ、現在まで、数回修理されているようである。 明治になってからは、明治、大正、昭和の各天皇が行幸した際の玉座になったという。亭の下は石積庭園になっており、崖の上に建っているが、亭の上に乗ると壊れ落ちそうな感じがするほど古く見える。 |

本堂の東北側の狭く小高い場所に「鐘楼」(左の写真)が建っている。この「鐘楼」は源頼朝の寄進と伝えられているが、建築様式や木の風化程度から見て鎌倉後期のものと考えられているようである。 「鐘楼」は重要文化財に指定されている。 |

上述の他に、石山寺所蔵の文化財としては重要文化財に指定されている「石山寺縁起絵巻」が有名であるが、その他、重要文化財に指定されている仏像、絵画や国宝に指定されている書跡など数多い。しかし、何れも拝観見学はできないようである。 また、石山寺は1月の寒椿から12月の山茶花まで年間を通じて花が見られる寺としても有名であり、見所が多い。特に2月の梅、3〜4月の桜、11月の紅葉は有名で、また、その規模も大きく見応えがある。 |

左の写真は「鐘楼」近くの場所から見た境内の紅葉の一風景である。写真左側に屋根が見える建物は「蓮如堂」で、写真左下手前に写っているのが「珪灰石」である。 この場所から見た紅葉の色は鮮やかな濃い赤色で印象的である。 |

左の写真は「豊浄殿」下の参道で見られる紅葉風景である。この付近の参道も紅葉が見事で見応えがある。 |

左の写真も直上の写真と同様、「豊浄殿」下の参道で見られる紅葉風景である。 |

|

御詠歌:後の世を願うこころはかろくともほとけの誓いおもき石山 |

2008年1月8日最終更新 |

| 西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |