| ホーム > 西国三十三ヶ所一覧 > 長谷寺 |

| ホーム > 西国三十三ヶ所一覧 > 長谷寺 |

| 所在地及びアクセス: 奈良県桜井市初瀬 |

近鉄大阪線長谷寺駅下車。かなり急勾配の坂を下り、国道165号線を横切り初瀬川に架かっている橋を渡る。橋を渡ると直ぐ右手に門前町があるので、これを道なりに進む。近鉄長谷寺駅から長谷寺まで徒歩約20分。 |

宗派:真言宗豊山派総本山 本尊:十一面観世音菩薩 開基:徳道上人 縁起: |

|

朱鳥元年(686年)に興福寺の道明上人が天武天皇のために、西の岡に本長谷寺を建立し、銅板法華説相図を造り奉納したのが長谷寺の創始とされている。 その後、神亀4年(727年)に徳道上人が聖武天皇の勅願をうけ、東の岡に後長谷寺を建立し、楠の霊木で十一面観音像を刻み安置したといわれ、このことから開基は徳道上人とされている。本長谷寺と後長谷寺の両長谷寺が一つになり、長谷寺が成立したと考えられてきたようであるが、この辺りのことはどうもはっきりしていないように思われる。 10世紀以降には長谷寺は観音信仰の霊場として貴族の間で地位を確立し、後に、庶民の間にも広まったという。12世紀に園城寺の修験僧によって始められた西国巡礼で長谷寺は当初から霊場に加えられていたといわれている。 |

見所など: |

|

道路の両側に土産物屋が軒を並べている門前町を抜けると長谷寺の境内になるが、境内の入口と思われる参道右側に左の写真に見られるような長谷寺の寺名を彫った石柱が建てられている。 |

|

寺名が彫られた石柱が立っている参道を奥に進み石段を上がると、堂々とした造りの「仁王門」(左の写真)が目前に見える。 「仁王門」が最初に建造されたのは平安時代、一条天皇の代とされているが、何回かの火災に遭ったようである。現存のものは明治18年(1885年)に再建されたものといわれている。 「仁王門」は重要文化財に指定されている。 |

|

「仁王門」の上部には左の写真に見られるように長谷寺と書かれた「寺名額」が掲げられているが、この「寺名額」の文字は後陽成天皇の筆になるという。天皇が書いたものとしては漫画的な字である。 |

|

仁王門から本堂までの間に約400段の屋根付回廊形式の「登廊」(左の写真)がつけられている。「登廊」は三つに分かれており、二ヶ所に折れ曲がりの場所がある。「登廊」の傾斜は急ではないが、段数が多いため足の不自由な年配の人にとっては一寸厳しいかもしれない。 「登廊」は長暦3年(1039年)に建造されたと伝えられているが、たびたびの火災に遭っており、現存のものは明治22年(1889年)に再建されたものといわれている。写真でもわかる通り、登廊の天井から長谷型灯籠が下がっており、独特の雰囲気を造り出している。 「登廊」は重要文化財に指定されている。 |

登廊の両外側には多数の牡丹が植えられており、4月中旬から5月中旬にかけて開花する。長谷寺は牡丹の寺として知られているとおり、開花時期には登廊の両側は見事な花畑となる。この時期の人出は異常であり、5月の連休は寺の境内はもとより、近鉄の駅から寺までの門前町も観光客で埋まる。 落ち着いて参拝、拝観したいときは牡丹の開花季節だけは避けたい。 |

|

仁王門をくぐり、登廊にかかったところ右側に「道明上人廟塔」(左の写真)がある。 道明上人は長谷寺の開基とはなっていないが、本長谷寺を西の岡に建立し、後の長谷寺の基礎を築いた僧である。 それにしても、廟塔は大きなものではなく、目につきにくい狭い場所にあるため、見過ごす人も多い。何故このような場所に、長谷寺の事実上の創始者と考えられる道明上人の廟塔が建てられたのであろうか。 |

|

仁王門から本堂までの登廊は、二度折れ曲がっているが、二度目の折れ曲がった場所、即ち第三登廊が始まる場所の傍東側に「紀貫之の故里(ふるさと)の梅」(左の写真)が植えられている。 紀貫之が久しぶりに初瀬詣に訪れた際、宿の主人に嫌味を言われた。その主人の心変わりを皮肉って詠ったのが『人はいき心も知らず故里の花ぞ昔の香ににほひける』であり、古今和歌集に収載されているもので、この歌は梅の木の前に立てられている説明板にも書かれている。 |

|

第三登廊を上りきったところに「鐘楼」(左の写真)が建てられている。この「鐘楼」には「尾上の鐘」が吊り下げられている。 |

|

左は「尾上の鐘」を鐘楼の下から見上げた写真である。この鐘は寛仁3年(1019年)に山城国(現在の京都)木津に住む栗田助貞の寄進によるものといわれている。 新古今和歌集に定家の歌『年を経ぬ 祈る契は初瀬山 尾上の鐘の よその夕暮れ』があり、「尾上の鐘」の呼び名はここからきたものらしい。 |

|

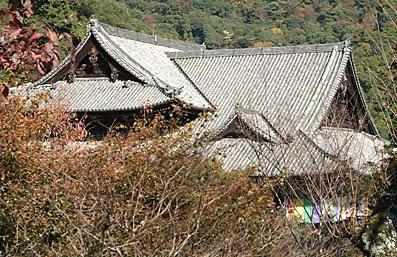

「鐘楼」に近接して「本堂」(左の写真:東側から見た本堂)が建てられている。「本堂」は木造建築物としては東大寺の大仏殿に次ぐ大きさといわれているが、長谷寺全体の規模が大きい関係からか、見た目にはそんなに大きな感じをうけない。 長谷寺は創建以来、何回も火災に遭っているようで、現存の「本堂」は慶安3年(1650年)に再建されたものとされている。 |

|

「本堂」を西側から見たのが左の写真である。 |

|

左は「本堂」を南西側から見た写真である。「本堂」は写真左側に見える正堂と、写真右側に見える礼堂が密着しており、いわゆる双堂(ならびどう)形式になっているのがわかる。 「本堂」は以前重要文化財に指定されていたが、平成16年12月から国宝に変った。 |

|

「本堂」に祀られている「本尊」、十一面観世音菩薩(左のコピー:長谷寺発行の参拝案内パンフレットより)は、高さ10mを超す大きな仏像で、楠で造られている。本堂内の拝所から本尊の全身を拝観することはできないが、金色をした仏像を仰ぎ見るとき、やはりその大きさに圧倒される。 右手に錫杖を持ち、左手に宝瓶を持つ姿は長谷型観音と呼ばれ独特な形式であり、全国の長谷観音の根本像とされれいる。 「本尊」は何回もの火災でその度に、焼失しているようである。現在の本尊は天文7年(1538年)に造られたものといわれている。 |

「本尊」は重要文化財に指定されている。 |

|

「本堂」の南面には舞台がつけられている(左の写真)。写真からもわかるように舞台から見て本堂正面には『大悲閣』と書かれた大きな額が掲げられている。この額は本堂再建時に掲げられたものだろうか。長年月を経過したもののようには見えないが・・・。 |

|

「本堂」は高い位置に建てられているので、舞台から登廊や多くの堂宇を見ることができる。左の写真は舞台から見た境内であり、その景観は壮大である。写真中央やや左の見える大きな木は天狗杉である。 |

|

左の写真は「本堂」の舞台から見た「五重塔」であり、木立の間に見える「五重塔」は優美である。 |

|

「本堂」の西側、少し小高い場所に「弘法大師御影堂」(左の写真)が建てられている。 この「弘法大師御影堂」は弘法大師入定1150年忌を記念して昭和59年(1984年)に建立された。 |

|

「弘法大師御影堂」の前を南側に進むと参道右側に「本長谷寺」(左の写真)の建っているのが見える。 現存の「本長谷寺」は道明上人が建立し「長谷寺」の草創となったといわれている「本長谷寺」(縁起の項参照)のあった場所に建てられているようである。 |

|

左の写真は「本長谷寺」の正面である。縁起の項にも記載したように天武天皇の病気平癒を祈願し朱鳥元年(686年)に道明上人がここに「本長谷寺」を建立し、「銅板法華説相図」を鋳造して安置したとされている。 「銅板法華説相図」は国宝に指定されており、現在、宗宝蔵に保管されている。 |

|

「本長谷寺」の南側に「五重塔」(左の写真)が建てられている。 この「五重塔」は戦争殉難者壇信徒慰霊と世界平和を祈願し、昭和29年(1954年)に建立された。平成元年(1989年)には興教大師の850年忌記念に際し修理が行われている。 |

|

「五重塔」の南側に道明上人が建てたといわれている「三重塔」の跡(左の写真)がある。 かつて、慶長年間に豊臣秀頼によって再建された「三重塔」がここに建っていたといわれているが、これも明治9年(1876年)に火災により焼失したようである。 |

|

竹の柵で囲まれた場所のほぼ中央に『三重塔址』と彫られた石柱(左の写真)が建てられている。写真で石柱の手前に大きな石が見えるが、これは三重塔の礎石であり現状では礎石が残されているのみである。 |

|

「五重塔」の建っている場所から参道を下ると左の写真に見られる「写経堂」が建っている。 長谷寺は大寺であり、境内には上述の他にも多数の堂宇や塔頭がある。したがって、当寺の参拝にはかなりの時間を要すると考えておきたい。 |

御詠歌:いくたびも参る心ははつせ寺山もちかいも深き谷川 |

2005年12月5日最終更新 |

| 西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |

Yukiyoshi Morimoto