| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 観心寺 |

| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 観心寺 |

| 所在地及びアクセス: 大阪府河内長野市寺元475 |

|

南海電鉄高野線又は近鉄長野線「河内長野」駅下車。駅前の南海バス「河内長野駅前」乗り場から、「小吹台」行き、又は「金剛山ロープウエイ前」行きの何れかのバスに乗車し、「観心寺」で下車する(バス乗車時間:約15分)。なお、バスには日東町経由と昇條坂経由があるが、いずれでも可。国道310号線をバスの進行方向に約150m進むと左手に楠木正成の銅像、次いで観心寺の山門が見える。 なお、「観心寺」を通るバスは上記の他に「岩見川」行きもあるが、運行頻度が少ないので殆ど利用価値はない。 |

「観心寺」を通る南海バスの「河内長野駅前」発車時刻は8時〜18時の間について次の通りである(2009年1月現在)。 |

| 時 | 平 日 | 土曜日・日祝日 |

| 08 | 38* 57 | 15# 25* 45# |

| 09 | 44* 57 | 00# 15# 30# 36* 45# |

| 10 | 15* 57 | 00# 15# 36* 45# |

| 11 | 13* 33* 57 | 15# 36* 45# 58& |

| 12 | 13* 33* 57 | 15 30# 36* 45 |

| 13 | 13* 21& 33* 57 | 00 15 30# 36* 45 |

| 14 | 13* 33* 57 | 00 15 35# 36* 55 |

| 15 | 13* 33* 57 | 15 36* 45 |

| 16 | 13* 33* 35# 58& | 13* 15# 36* |

| 17 | 11* 35* 52& | 14* 15# 26& 36* |

| 無印:日東町経由金剛山ロープウエイ前行き #:昇條坂経由金剛山ロープウエイ前行き *:日東町経由小吹台行き &:日東町経由石見川行き |

宗派:高野山真言宗 本尊:如意輪観世音菩薩 開基:役小角(えんのおづぬ) 縁起: |

修験道の祖とされる役小角によって大宝元年(701年)に開かれた雲心寺が観心寺の起源であるとされているようであるが、これは明確ではないという説もある。 弘仁6年(815年)に空海が来山し、真言宗に改宗、北斗七星を勧請し寺号を観心寺と改称したといわれている。観心寺は空海の弟子の実恵(じちえ)によって再興され、実恵の弟子の真紹とともに天長4年(827年)より伽藍建立に着手したとされている。その後、真紹や宗叡の努力により修練の道場として栄えるようになったようである。 南北朝時代(1336〜92年)には楠木氏一族の本拠地として、また正平14年(1359年)からしばらくの間、後村上天皇の行在所のあったことでも知られている。 |

境内堂宇等配置略図: |

|

直上の図は観心寺の参拝パンフレットを基にして作成した。 |

見所など: |

バス停から国道に沿って東南の方向に進むと、道路左手に観心寺の境内が見えるが、先ず目につくのは「楠木正成の銅像」(左の写真)である。 縁起の項にも記述したとおり、この寺は楠木氏一族と関係があることでも有名である。 |

「楠木正成の銅像」の前を通り、東の方に進むと直ぐ左手に『観心寺』と刻まれた石柱と朱塗りの「山門」(左の写真)が見える。 「山門」自体は特に巨大というようなものではなく、また、とりたてて特徴があるというものではなく、見た目には平凡である。 寺の境内は国史跡に指定されている。 |

「山門」をくぐって直ぐ左手に梅林がある。 梅林には左の写真にあるような『河内長野八景・観心寺の観梅』と、いささか大げさに書かれた柱が立てられているが、その規模は広大なものではない。これは観心寺が「花の寺」に選ばれており、主な花の一つは「梅」であることに由来しているためと思われる。 梅林には若い梅の木が多く季節には多くの花を咲かせている。他に、本数は少なく、付けている花も盛大とはいえないが独特の風格をもつ古木もある。 |

「山門」をくぐり、短い石段を上がると、右側(東側)に左の写真に見られるような旧字体で「後村上天皇御旧跡」と彫られた石碑の建っている場所が見える。 縁起の項にも記載したとおり、後村上天皇が正平14年(1359年)からしばらくの間、塔頭(たっちゅう)総持院を行在所(あんざいしょ)として日本の政治を執り行っていたとされている。 |

この石碑の立っている場所は写真に見られるように濠に囲まれた島のようになっており、その形状は正方形である。この場所が総持院があったとされている旧跡であるが、天皇の行在所として想像していた規模に比べ、思ったより小さい。 尤も、現在、池に囲まれた場所がかつての総持院の広さをそのまま表しているかどうかわからない。 |

山門をくぐり短い石段を上がると左手(西側)に納経所があるが、その北側に「中院」が建っている。「中院」は上述した「後村上天皇御旧跡」から参道を隔てた西側に位置している。 左の写真の門は「中院門」であり、その奥に「中院」が見える。 |

左の写真奥側に見えている建物が「中院」である。「中院門」の正面右手に左の写真に見られるような『楠公学問所中院』と彫られた石柱が立てられているが、この「中院」は楠木正成が8歳の時から15歳までの間の学問所であったとされている。 また、「中院」は湊川で討ち死にした楠木正成の首が届けられた時、正成の長男、正行が切腹しようとした所ともいわれている。 |

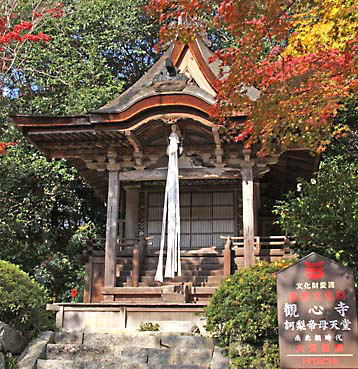

「中院門」の前から「金堂」までの石段の参道の途中右手(東側)に「鎮守堂」(左の写真)が見える。「鎮守堂」は詞梨帝母天堂(かりていぼてんどう)とも呼ばれており、春日造、桧皮葺きの小さな堂で、南北朝時代の建立とされ、観心寺の鎮守社である。 「鎮守堂」は重要文化財に指定されている。 |

「中院門」の前から「金堂」までの参道の両側は晩秋になると紅葉で彩られる。特に「鎮守堂」から「金堂」までの間に見られる紅葉は見事である。左の写真で紅葉の奥側に見える建物は「金堂」の正面である。 「金堂」は南北朝時代、正平年間(1346〜70年)の建設と考えられており、その後何回かの修理が行われ、最近では昭和59年(1984年)に解体修理がなされているようである。修理が行われてからあまり時間が経過していないためか建物は見た目には新しく綺麗である。 |

左の写真は「金堂」を東南側から見たものである。 「金堂」内に安置されている本尊、「如意輪観世音菩薩坐像」は平安時代の密教美術の最高の仏像といわれ、独特の美しさで有名であるが、秘仏であり、毎年4月17、18日に開扉される以外、直接拝観することはできない。 本尊は空海が来山した弘仁6年(815年)に空海が刻み、安置したものとの言い伝えがあるが、承和3〜7年(836〜840年)頃の作と見るのが正しいようで、空海が刻んだものという証拠は何もないようである。 |

「金堂」、本尊「如意輪観世音菩薩坐像」共に国宝に指定されている。なお、「金堂」は大阪府下で最古の国宝建築物である。 |

金堂前石段を上がった所と「金堂」との間に「弘法大師礼拝石」(左の写真)と名付けられた大きな石が置かれているが、この石の持つ意味はわからない。 |

「本堂」の東側に一寸変わった目を引く建物、「建掛塔(たてかけのとう)」(左の写真)が建っている。 この建物は三間四方の茅葺きで、もとは三重塔の建立予定であったものが、楠木正成が湊川で討ち死にしたことにより、初重ができた段階で未完成のまま現在に至ったものといわれている。 この「建掛塔」は重要文化財に指定されている。 |

左の写真は「建掛塔」の屋根の下の木組みを見たものである。この木組は見たとおり複雑で見た目にも面白い。 |

左の写真は「建掛塔」の内部に安置されている仏像である。写真でもわかるように、黄金色で古色は感じられないので、造られてからそう経日していないように思われる。 |

「建掛塔」を通り過ぎ東の方向に進むと、左手に「修行大師像」があり、その奥側の小高い場所に「御影堂」、それに納骨塔を挟み近接して「行者堂」の建っているのが見える。 左の写真で、左側に見える建物が「御影堂」、中央手前が「修行大師像」、右側奥の建物が「行者堂」である。 この写真は2003年2月に撮影したものであり、その後、「行者堂」の屋根が改修されている。 |

「行者堂」(左の写真)は当寺の開基である役小角に縁の堂として彼に敬意を表し建てられたものと思われるが、かなり簡素に造られている。左の写真は2008年11月に撮影したもので、直上の写真とは屋根が異なっている。 この小堂は造りが古く密閉されているためか独特の雰囲気を持っており、役小角という特異な行者を彷彿させる何かがあるように感じられる。 ただ、役小角は文武天皇3年(699年)に伊豆島に流されたといわれているので、当寺を開基した年との間に矛盾がある。 |

「修行大師」のある場所から更に東側に進むと「開山堂(本願堂)」(左の写真)が見える。 「開山堂」に近接して北側に道興大師実恵の御廟がある。実恵は縁起の項にも記載したように、空海の弟子であり観心寺を再興した僧である。 |

「開山堂」の傍、東側に「楠木正成の首塚」(左の写真)がある。 楠木正成が湊川で討ち死にした後、足利尊氏の命令で正成の首が当寺に届けられ、ここに葬られたとされている。 左の写真で上部中央奥に五輪塔が見える。 |

直上の写真で奥に見えた「首塚の五輪塔」を望遠で撮影したのが左の写真である。この五輪塔は正成の首を葬ったその場所に建てられているものと思われる。 |

「修行大師像」の東側に左の写真のような『後村上天皇檜尾陵参道』の文字が彫られた石柱が立てられており、その横から緩い上りの石段が奥に向かって延びている。 この石段は「後村上天皇檜尾陵」への参道になっている。 |

緩い勾配の参道を約200m進むと「後村上天皇檜尾陵」(左の写真)に着く。 後村上天皇は後醍醐天皇の皇子で第九十七代の天皇であり、住吉大社で没後、縁の地のここに陵が造られた。 陵の造りは荘厳さは感じられるが、天皇陵としてはその規模は大きなものではなく簡素である。 |

境内には左の写真に見られるように柵で囲まれ、柵の中に木が植えられている塚が7ヶ所ある。これらは「星塚」とよばれているもので、大小いろいろであるが写真のものは「建掛塔」のすぐ東側にある最も大きい「星塚」である。「星塚」のある場所は既述の境内配置図上で円又は楕円形の点線で表している。 「星塚」は縁起の項に記載したように、空海(弘法大師)が境内に勧請されたという北斗七星を表している塚とされている。 |

「金堂」の石段下から金堂に向かって左手(西側)に入ると「講堂」に行き着く。「講堂」の東側には「霊宝館」があり、ここには多くの重要文化財をはじめ府指定文化財など多数展示されているので、開館時には見学、拝観しておきたい。 |

御詠歌:千代までも厄災消除のおん誓い大師のみ手のあとぞ尊き |

2009年1月4日最終更新 |

| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |