| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 花岳寺 |

| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 花岳寺 |

所在地及びアクセス:

所在地及びアクセス:兵庫県赤穂市加里屋 JR赤穂線「播州赤穂」駅下車。駅前広場及び国道250号線を越え、赤穂郵便局の前を通り、信号のある「お城通り」交差点を渡り、一寸南下すると右手に花岳寺通り商店街が見える。商店街を通り抜けると、「花岳寺」の山門前に着く。 「播州赤穂」駅から「花岳寺」まで徒歩約7〜8分。 赤穂線の電車運行頻度は1時間に約2便。 |

|

宗派:曹洞宗 本尊:千手観世音菩薩、釈迦如来 開基:浅野長直公 縁起: 当寺は正保2年(1645年)に浅野家の菩提所として浅野長直公によって建立された。 浅野家断絶後も、歴代の赤穂藩主、永井家、森家の菩提寺となったが、大石家や赤穂義士の墓所にもなっている。ただ、建立の経緯からもこの寺は浅野家と赤穂義士が中心になっている。 |

見所など: |

|

花岳寺の「山門」(左の写真)は赤穂城の塩屋総門を明治の初年にここに移したものとされている。 この「山門」は元禄時代を偲ぶ数少ない建物としてよく知られており、赤穂市文化財に指定されている。 |

|

「山門」をくぐると直ぐ正面松の木が見えるが、これが「大石名残の松」である(左の写真)。 もともとは元禄4年(1691年)に大石良雄が母の冥福を祈り植えた松であり、元禄14年(1701年)に赤穂を離れるとき、この木の下で名残を惜しんだため、後に、このように呼ばれたとされている。 |

ただ、元禄4年に植えられた松は昭和2年(1927年)に松食い虫により枯れてしまったようで、現存の松の木はその後植えられた二代目といわれている。従って正しくいえば「大石名残の松のあった場所」であろう。 |

|

「大石名残の松」の東側に「鐘楼」があり、そこに「鳴らずの鐘」が架かっている(左の写真)。 もともとの鐘は赤穂二代目藩主浅野長友公の鋳造になるものといわれている。その後、三代目藩主長矩公の刃傷事件後、元禄15年(1702年)の四十七士の討ち入り、翌年の切腹と続く。この悲報に接した人々は寺に集まり、冥福を祈りこの鐘を打ち続けたといわれている。あまりにも撞きすぎたため、以来、この鐘は鳴らなくなってしまい、寛政9年(1797年)に再鋳造されるまで鐘の鳴ることはなかったという。勿論、現存の鐘は再鋳造されたものであるから撞けば鳴る。 これが「鳴らずの鐘」といわれている由来であるとされている。 |

この鐘は太平洋戦争中も『義士との由緒が深い』との理由から供出を免除された経緯があるという。 |

|

「大石名残の松」の横を通り奥(北)に進むと堂々とした二重屋根の大きな建物「本堂」に着く(左の写真)。 「本堂」に浅野長直公が奉納したといわれている釈迦如来が本尊として祀られているようである。 |

|

「本堂」に入った直ぐの天井に「天井絵」が描かれている(左の写真はその一部)。 この絵はもともとは五月の節句の幟として描かれた虎の絵といわれており、安政元年(1854年)に赤穂の画家である法橋義信によって描かれたとされている。 迫力のある顔をしているが、見た目には虎という感じはせず、何か獰猛な架空の動物を思わせる絵である。 |

「本堂」の左手(西側)に拝観受付があり、ここで拝観料を支払えば以下に記載したエリアの拝観、見学が可能である。 |

|

拝観受付の西側に入口があり、入ると直ぐの所に「忠義塚」があり、その西側に赤穂義士の墓、「義士墓」の並んだ一角がある。 左の写真は墓所の入口から見た「義士墓」であり、直下の写真は「義士墓」の内部である。 |

|

墓所の中央部に三基の墓がある。中央の最も大きな墓は主君の浅野内匠頭長矩公、その右には大石内蔵助良雄、左には大石主税良金の墓が置かれ、周囲に塀に沿って右側から格式の順に四十五人の墓がコの字形に並んでいる。 これらの墓は義士三十七回忌(1739年)に赤穂の有志によって建てられたという。 |

|

「忠義塚」の北側に「浅野家廟所」が建っている(左の写真)。 大正7年(1918年)に赤穂浅野家の本家筋にあたる広島の浅野家の寄進により建てられたとされている。 廟所中央には初代赤穂藩主、浅野長直公の木像が祀られ、その横に、赤穂の代々の藩主をつとめた浅野家の人々の像、それに赤穂四十七士の位牌などが祀られているようである。 |

「義士墓」の横を通り西側に進むと「義士宝物館」更に北側に「義士木像堂」が建てられている。 「義士宝物館」には浅野家や赤穂義士に縁のある書状、刀剣類、諸器具など多数のものが陳列展示されており、ここは是非とも見学しておきたい場所である。 |

|

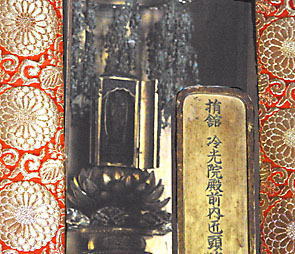

「義士木像堂」の東西の壁面には、義士三十三回忌から百回忌にかけて刻まれたという赤穂四十七士の木像が置かれており、正面にあたる北側には大石家の守り本尊である「千手観音像」と浅野長矩公の位牌が安置されている(左の写真:本尊が安置されている厨子)。 本尊は大きさ一寸八分(約6cm)の小さい像であるが、大石良雄の祖先がこの像を携えることにより数々の勝利を得てきたという。 |

元禄15年(1702年)に吉良邸に討ち入った際、大石良雄がこの観音像を携えていたとされており、見事に目的を達することができたのも観音様の霊験によるところが大きいといわれている。 |

|

「浅野家廟所」の西側を通り抜けるとすぐ先に「大石家先祖の墓所」がある(左の写真)。 三基の大きな墓が目につくが、右から大石良雄の祖父、祖母、父の墓である。これらの右側に良雄の妾の娘の墓があるのが面白い。 手前の灯篭は大石良雄の寄進になるものといわれている。 |

|

「大石家先祖の墓」の前を東の方向へ、次いで、北側に曲がり奥に進むと、左手に及び正面に赤穂藩代々の藩主(初代藩主の父も含め)、浅野氏の墓がある。ただ、浅野内匠頭長矩の墓はこの場所になく、上述の通り、「義士墓」の中に置かれている。 左の写真は赤穂初代藩主で花岳寺開基である浅野長直公の墓所である。 |

浅野長直は寛文12年(1672年)、63才の時江戸で亡くなり、泉岳寺で荼毘に付された後、大石良重がその遺骨を持ち帰り、ここに納めたという。なお、墓所の前にある右側の石灯篭大石良重、左のは岡林直宗の寄進によるものとされている。 |

|

アクセスの項に記載した方法で花岳寺を訪れる途中に「息継ぎ井戸」がある(左の写真)。 主君刃傷の報を持って早水藤左衛門と萱野三平が江戸より四昼夜半かけて赤穂に着いたが、彼らはこの井戸で一息ついて水を飲み、赤穂城の大石邸に駆け込んだといわれている。 |

以来、この井戸は「息継ぎ井戸」と呼ばれるようになったという。江戸時代には、江戸、福山と並んで天下の三水道と呼ばれたようである。 |

御詠歌:よろづよの人のかがみと匂ふなる花岳寺(はなおかでら)の庭のいしぶみ |

| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |

Yukiyoshi Morimoto