| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 伽耶院 |

| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 伽耶院 |

| 所在地及びアクセス: 兵庫県三木市志染町 |

神戸電鉄「緑が丘」駅下車。駅改札口をでると広場があり、神姫バスのターミナルになっている。 神姫ゾーンバス乗り場「緑が丘駅」から[8]「グリーンピア三木」行きのバスに乗り「伽耶院口(がやいんぐち)」で下車する。バスの運行頻度は多くないので時刻に注意すること。バス乗車時間約15分。 バス停近くの信号のある交差点に伽耶院への道標が立っているので表示に従い右折する。道なりに進むと徒歩約10分で伽耶院の仁王門に着く。 神姫ゾーンバスの各停留場発車時刻は次の通り(2006年7月1日改正)。 |

「緑が丘駅」発「グリーンピア三木」行きのバスの「緑が丘駅」発車時刻 |

「グリーンピア三木」発「緑が丘駅」行きのバスの「伽耶院口」発車時刻 |

|

|

| 宗派:本山修験宗 本尊:毘沙門天 開基:法道仙人 縁起: |

大化元年(645年)のある日、法道仙人が布教のためこの地を訪れたとき、谷の奥から湧き出ている泉の中に毘沙門天像を感得し、これを孝徳天皇に奏上した。この毘沙門天を本尊とし、孝徳天皇の勅願により、法道仙人が当寺を開創したとされている。 当時は大谷山大谿寺東一坊と称したといわれているようであるが、その後、天和元年(1681年)に後西上皇によって伽耶院に改称されたという。 平安時代中期には隆盛を極め、数十の堂宇を擁するほどなり、花山上皇の行幸などもあったとされているが、豊臣秀吉の兵火により焼失、その後再建されたようであるが、慶長14年(1609年)の大火により、再び全てが焼失したとされている。現存の建物はそれ以後に建立されたものである。 中世以降、当寺は修験寺院とされてきたようで、江戸時代には天台系の山伏を統率する寺院の一つとして権威をふるったといわれている。 |

見所など: |

「伽耶院口」のバス停から上記アクセスの項に記載したように進むと、先ず伽耶院の「仁王門」(左の写真)が見えてくるが、この「仁王門」はかなり遠くからでも望むことができる。左の写真で中央部に見える建物が「仁王門」である。 |

左の写真に見られるように、伽耶院へ向かう道路は「仁王門」を避けて迂回しており、しかも「仁王門」は草むらの中にポツンと建っているうえに、門の奥側には寺院らしい建物は見られないので、「仁王門」の存在自体がとってつけたようで不自然な感じがする。 現存の「仁王門」は大正時代に再建されたものといわれ、花頭窓のみが再建前の遺物という。 |

仁王門に安置されている「木像」(左の写真)は行基菩薩の作と伝えられている金剛力士らしいが、頭部と脚部がなく胴体部分だけである。 これは天正8年(1580年)に豊臣秀吉の兵火に遭った際に焼け残った像といわれている。焼け残った部分もかなり傷んでいるように見えるが、これは永年の経日によるものであろうか。 |

「仁王門」から奥に進むと道路左手に「納経所(庫裡)への門」(左の写真)がある。一寸中途半端であるが「中門」ともいえる門である。ここから入っても本堂にをはじめ諸堂宇に行くことはできるが、この門に通じる石段を上がらず、更に道路を奥に進み本堂前の門(二天堂:後述)を通して入り、参拝するのが本来と思われる。 |

「納経所(庫裡)への門」の前の石段下に2基の「石碑」(左の写真)が立てられている。 左側の石碑には寺名である『勅願寺大谷山伽耶院大谿寺』と彫られており、右側の石碑には『新西国第二十六番霊場』の字が見える。この二基の石碑はかなり古いものに見えるが、新西国霊場が制定されたのは昭和7年(1932年)であるから、それ以降に立てられたものということができる。 |

「仁王門」の横を通り納経所に通じる石段を左手に見て、道路を奥に進むと左手に「二天堂」(左の写真)が見える。 前述したように「仁王門」はとってつけたような存在に思えたが、この「二天堂」は堂と命名されているが、実際は「中門」と考えるべきであろう。 現存の建物は慶安4年(1651年)の建立になるものとされているが、屋根や軒回りは大正14年の修理の際改変されているという。安置されている持国天、多聞天にも慶安年号の記入があるといわれている。 |

「二天堂」の前にも寺名が彫られた「石碑」(左の写真)が立てられている。この石碑は上述の石碑にくらべかなりきれいで新しく見える。立てられてからあまり経日していないのであろう。上述の納経所(庫裡)に通じる石段下にある二基の石碑の方が、この石碑よりも趣がある。 |

「二天堂」をくぐり、石段を上がるとやや右手に比較的大きい建物が見えるが、これが伽耶院の「本堂」(左の写真:本堂正面)である。 現存の本堂は慶長15年(1610年)の建立と伝えられている。 本堂の外陣と内陣は格子戸と欄間で分離されており、典型的な密教寺院の建築様式がとられている。 |

左の写真は「本堂」側面である。「本堂」内陣の宮殿に安置されている本尊、毘沙門天立像は平安時代末期に造られたもので、百済の聖明王の王子童男行者の作と伝えられているというがこの辺のことは明らかではないようである。 「本堂」及び本尊の「毘沙門天立像」は共に重要文化財に指定されている。 |

左の写真は「二天堂」前の道路から見た「本堂」である。「本堂」前の広場には大きい樹木が立ち並んでおり、これが「二天堂」前の道路から本堂を遮蔽する役を果たし、「本堂」の荘厳さを高める効果を醸し出している。 |

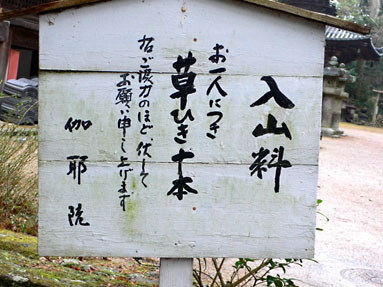

「本堂」の近くに左の写真のような立看板がある。伽耶院は入山料(拝観料)をとらない。その代わりというのが左の看板にあるように『一人につき雑草を10本抜いて下さい』ということであり、他の寺院では見られない入山料である。 ただ、私はこの看板に書かれている通りの『入山料』を支払っている人を見かけたことがない。 |

「本堂」の右手(東側)に「三坂社(三坂明神社)」(左の写真)が建っている。「三坂社」には当山の鎮守、三坂大明神が祀られている。 建築は江戸時代初期の様式を示しており、「本堂」とほぼ同じ時期、慶長15年(1610年)の建立と考えられている。 「三坂社」は重要文化財に指定されたいる。 |

「三坂社」の右手(東側)に「多宝塔」(左の写真)が建っている。 「多宝塔」は正保4年(1647年)の建立で小倉城主源忠真の寄進によるとされている。相輪は昭和60年(1985年)に復元されたようである。 多宝塔内には弥勒菩薩が安置されている。常時、開扉されてはいないようであるが、10月の採燈大護摩の日には開扉されるという。その際は弥勒菩薩を直接拝観することができる。 |

「多宝塔」の連子窓と「蟇股(かえるまた)」(左の写真)が彩色されているが、何故、蟇股が彩色されているのであろうか。 「多宝塔」は重要文化財に指定されている。 |

「多宝塔」の右手(東側)の境内の片隅に、多数の丸い石臼が積みあげられた上に小さな祠が置かれているのが見えるが、これは「臼稲荷」(左の写真)と呼ばれている。 かつて、この辺りの土地では田に水を溜めておくため、田の水の出口に古い石臼を置いて自分の田から水が出るのを防いでいた。ある干害の年、狐が老人に化け村中の田から全ての石臼を取り去り、水を均等に分配した。これを見て恥じた村人たちは全ての石臼をここに奉納したという言い伝えがあるという。 これが「臼稲荷」の由来とされているようである。 |

「臼稲荷」の前に一本の楓の木があるが、左の写真に見られるようにあたかもこの木が石臼を咬んだ(説明板では『かかえた』となっている)ような形をしており面白い。 どのようにしてこの形が出来上がったのかはわからないが、この石臼を簡単に動かすことはできなかった。 |

「本堂」の左手(西側)近くに「黄金水」(左に写真)と呼ばれている小さな池がある。 この池は12月中旬〜2月中旬には水面が虹色や金色に輝くといわれている。これは池にヒカリモが繁殖していることによるものであり、太陽光線を反射して金色や虹色に輝くことになる。ただ、1月下旬に訪れた時は左の写真でわかるように濁った水面が見られるだけで、虹色や金色の輝きを見ることはできなかった。これは前日に降雨があったため池の水が濁っていたためかもしれない。 それに伽耶院の本尊毘沙門天は法道仙人が金色に輝く滝壺から感得されたという言い伝えがあることに因み、この池を黄金水と呼んでいるという。 |

「黄金水」の左手(西側)に「開山堂」(左の写真)が建てられている。 「開山堂」は京極右近源高供の寄進により、明暦2年(1656年)に再建されたものといわれている。ここには法道仙人が祀られている。 「開山堂」は常時開扉されていないようであるが、10月の採燈大護摩の日には開扉されているようで、その際は堂内を直接拝観することができる。 |

左の写真は2002年10月に撮影した堂内壁面の一部であるが、堂内の壁面や須弥壇上の宮殿など内部は極彩色に彩られ華麗である。ただ、色彩が極めて鮮やかであるところから見て、彩色されてからあまり日にちが経過していないものと考えられる。こういう壁画には古色がほしいところである。 |

|

|

|

「開山堂」の前、広場の反対側に小さい石仏らしきものが何体か置かれている。 左の写真はそれらの中の一部である。形状や表情がユーモラスで石仏らしくないが、実際は石仏として安置されているのであろう。何故、このようなユニークでユーモラスな石仏が置かれているのであろうか。 |

「開山堂」の西側の小高い場所の木立の中に建てられているのが「行者堂」(左の写真)である。 「行者堂」は土佐城主源忠義の寄進により寛永7年(1631年)に再建されたものといわれ、役行者の像を安置している。 後世の修理で屋根、軒回りなど改変されているようであるが、内部は寛永期のものといわれている。ただ、2007年1月時点で修理が行われていたので、内部の修理がどの程度の規模になるのか現状ではわからない。 「行者堂」は三木市文化財に指定されている。 |

「行者堂」の前、一段低い場所にある広場は「護摩道場」と呼ばれている。この場所で、不動明王の智により煩悩を焼き尽くそうという儀式である採燈大護摩がとり行われる。 左の写真は採燈大護摩の準備中の「護摩道場」である。写真中央やや右側には生桧葉が積まれているのが見えるが、採燈大護摩当日には読経と共にこれに点火される。 採燈大護摩は毎年体育の日に行われ、近畿各地の天台系山伏二百数十人が参集するという。 なお、写真中央奥側に見える建物は「開山堂」である。 |

左のコピーは平成14年10月14日に行われた採燈大護摩のポスターである。 |

御詠歌:播磨路(はりまじ)や伽耶(がや)のみ寺の花の庭てらすは法(のり)の光なりけり |

2007年2月24日最終更新 |

| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |