| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 楊谷寺 |

| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 楊谷寺 |

| 所在地及びアクセス: |

京都府長岡京市浄土谷 阪急京都線「長岡天神」駅下車。西側に出て京都方向に向かって数十メートル進み車の往来する道路を左折、更に数十メートル進むと阪急バスの「阪急長岡天神」停留所がある。 ここから、阪急バス「奥海印寺」方面行き[16系統]に乗車し「奥海印寺」で下車する。 バス停すぐ西側の三叉路を右側にとり(西の方向)、緩い上り坂になっている広い道を道なりに進む。途中、「弥勒谷十三仏」を道路左手に見る地点で道は二つに分かれているが、右側に進む。後は楊谷寺まで一本道である。「奥海印寺」バス停から楊谷寺まで上り坂が続く。この間徒歩約45分。 車で寺の傍まで上ることができ、また、毎月17日には阪急京都線「大山崎」駅より楊谷寺までバスが運行されているが、ここは是非とも歩いて上り参拝したい。 |

| 阪急バス「奥海印寺」方面行き[16系統]の「阪急長岡天神」発時刻(8:00〜17:00の間について)は次の通り(2001年10月現在)。 |

| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |

| 08 | 08 41 | 03 26 | 07 28 |

| 09 | 30 | 28 | 28 |

| 10 | 30 | 28 | 28 |

| 11 | 30 | 28 | 28 |

| 12 | 30 | 28 | 28 |

| 13 | 30 | 28 | 28 |

| 14 | 30 | 28 | 28 |

| 15 | 30 | 28 | 28 |

| 16 | 30 | 28 | 27 |

宗派:西山浄土宗 本尊:十一面千手千眼観世音菩薩 開基:延鎮僧都 |

|

縁起: 京都の清水寺を開創した僧延鎮は大同元年(806年)のある夜、観音菩薩が現れた夢を見、お告げを受けたという。 お告げに従い、延鎮がこの地に尋ね来ると、楊(柳)の木の茂る谷間の巖上に十一面千手千眼観世音菩薩の尊像を拝することができたと伝えられている。 喜んだ僧延鎮はこの地に堂宇を建て菩薩像を安置したとされ、これが当寺の開創といわれている。 なお、楊谷寺は「柳谷(やなぎだに)観音」の別名でも知られている。 |

見所など: |

|

奥海印寺バス停からしばらく歩くと住宅が途切れ、以後、山間の上り道になる。 道路は普通の車は十分に交差できる程度に道幅は広い。途中所々に小さい石仏が置かれ、その傍に楊谷寺までの距離を丁で記した小さな町石が立てられている(左の写真)。 この石仏などは昔からのものではなく道路ができてから置かれたものと思われる。 |

|

楊谷寺までの途中、道路左手に「弥勒谷十三仏」と名付けられ小さい石仏の置かれた崖がある(左の写真)。 かなり昔に造られてもののようで、石仏の表面は風化され、仏であることがはっきりしないものも多いが、印象に残る石仏群である。 |

|

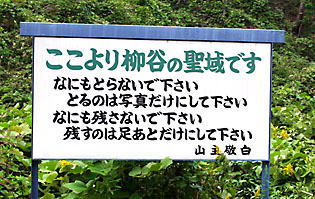

楊谷寺が近くになった道の傍らに、左の写真にあるような看板が立てられている。 あまりにもありふれた文言であるが、こんな所でお目にかかるとは思っていなかったので、つい写真にとってしまった。 |

|

楊谷寺の極く近くまで山間の道が続いていたが、寺の近くには一寸した集落ができている。 楊谷寺は道路の北側にあり、車の通る道路から寺に向かってつけられている参道の両側には数軒の土産物屋、食堂などが並んでいる。 |

直上の写真は楊谷寺の遠望であり、写真中央の大きな建物が本堂、その上側にわずかに屋根の見えているのが奥の院である。 |

|

参道を奥に進むと石段があり、これを上ると『立願山』の額のかかった「山門」が建っている(左の写真)。 この山門は本堂の近くに建っているが、普通、山門は本堂とはある程度離れた場所にあるので、この門は山門というよりも中門といった感じである。 |

|

「山門」をくぐると一寸した広場があり、その先に「本堂」が建てられている(左の写真)。 「本堂」は慶長19年(1614年)に建立したとされており、現存のものは元禄年間(1888〜1703年)に修復されたものといわれている。 「本堂」は京都府文化財に登録されている。 |

|

「本堂」の厨子内に本尊、十一面千手千眼観世音菩薩像が安置されているが、厨子は毎月17、18日に開扉される以外は閉められており、直接拝観はできない。 「本堂」の前には一対の「狛犬」が置かれている。左の写真は本堂に向かって左側の狛犬である。 狛犬は通常、神社で見られるが、寺院の本堂の前に置かれているのはあまり例を見ず珍しい。 |

|

「本堂」の前を左に(西側)進むと、「独鈷水(おこうずい)」と呼ばれている水の出ている場所がある。左の写真は「独鈷水」への入口である。 弘法大師が度々、当寺に参詣されていたが、弘仁2年(811年)のある日、岩屋からしたたり出る水で小猿の目を洗う親猿を見て、これは霊験のある水であると悟ったという。 |

|

猿に効く水ならば人にも効くはずと考え、弘法大師は17日間加持祈祷を続け独鈷で水をかきまわし続けたといわれている。 以来、眼病平癒をはじめとして諸病治癒に霊験のある霊水として「柳谷の独鈷水」と呼ばれ、全国に知られるようになり現在に至っているという。 |

直上の写真で戸の内側で湧き出る「独鈷水」は青い柄杓の見える所にある水溜に入れられており、参拝に訪れた人はここから水を汲み出して、飲んだり、適当な入れ物に入れて持ち帰ったりしている。 こういうものを見ると、恐れ多いことかも知れないが、霊水といえども生水であるから衛生上問題はないのだろうかということを考えるのである。 |

|

「本堂」前の広場東側から奥の院に上がる石段があり、それを上ると奥の院までなだらかな坂が続いている。本堂の前から奥の院までは歩いて数分の距離である。 左の写真は奥の院までの坂の途中から見た楊谷寺の主な建物である。 |

|

直上の写真中央やや上に見える大きな屋根は「本堂」、その手前に見える白っぽい屋根の建物が「経堂」であり、本堂の左には「山門」の屋根が見える。なお、遙か遠方に見える建物は一般の住宅である。 奥の院に着く一寸手前、道の右手に十三重の塔が建てられている(左の写真)。 本堂前に設置されている掲示板によると、この塔は「多宝塔」となっているが、通常のいわゆる「多宝塔」といわれているものは、このような石塔ではないので、かなり異質な感じを受ける。 |

|

楊谷寺の「奥の院」はかなり大きな、あまり古い感じのしない建物である(左の写真)。 中御門天皇が観音信仰のために自ら彫った観音像が享保4年(1719年)に当寺に移されたようで、その霊像がこの「奥の院」に祀られているという。 |

御詠歌:やなぎ谷 法(のり)の真清水(ましみず) むすぶ身の 日の曇(くもり)さへ 晴るる嬉しさ |

| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |

Yukiyoshi Morimoto