| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 金剛寺 |

| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 金剛寺 |

| 所在地及びアクセス: |

大阪府河内長野市天野町 南海電鉄高野線又は近鉄長野線「河内長野」駅下車。駅前の南海バス乗り場から[1]系統「光明池駅」行、[2]系統「槇尾中学校前」行、[4]系統「サイクルセンター」行、[3]系統「滝畑ダム」行(滝畑ダム行きは3月中旬〜12月中旬の土休日のみ運行)の何れかのバスに乗車し、「天野山」で下車する。バス停の直ぐ傍に金剛寺の山門(南大門)がある。 バスの運行頻度は8〜18時の間について、平日の9時台及び16時台は1時間に1便、12時台は3便、その他の時間帯は1時間に2便。土休日は滝畑ダム行きを含め8時台及び11時台は1時間に2便、9時台、10時台、12時台、16時台は1時間に4便、その他の時間帯は1時間に3便(何れも2001年3月現在)。 |

宗派:真言宗御室派大本山 本尊:大日如来 開基:行基菩薩 縁起: 金剛寺は天平年間(奈良時代)に聖武天皇の勅命により僧行基が開創したとされ、後に弘法大師が真言密教を広めるための霊地としてこの地を選んだと伝えられている。 その後、寺は衰退するが、永万元年(1165年)に高野山の阿観僧正が後白河法皇とその妹、八条女院の帰依を受け再興したといわれている。また、八条女院は真如親王筆の弘法大師御影を高野山から当山御影堂に移したことにより、女性が弘法大師と縁を結ぶ霊場となり、以来、女人高野と呼ばれ栄えることになったという。 南北朝時代初期から南朝方の祈願所になり、後村上天皇が正平9年(1354年)から6年間行在所とされ、観心寺に移られるまで大政を執られたといわれている。史上、当寺が天野行宮と言われるようになったのはこのためであるという。また、正平9年に北朝の光厳、光明、崇光の三上皇が当寺に移り4年間御座所になったとされている。 |

見所など: バス停の傍にある「南大門」(実際には大門といえるような大きな門ではなく、ごく簡素な小さい門)をくぐると駐車場があり、左前方に堂々とした朱塗りの「楼門」が見える(左の写真)。 「楼門」は東向きに建てられており、楼門の前には「水かけ三尊像」が安置されている。この三尊像は太平洋戦争で犠牲となった有縁無縁の人々の供養のために建立されたという。 「楼門」は鎌倉時代の建築とされており、重要文化財に指定されている。 |

「楼門」をくぐると直ぐ右側に「天野殿(食堂)」が見える(左の写真) 。 縁起の項にも記載したように正平9年(1354年)に後村上天皇が当寺に移られ摩尼殿を行在所とされたといわれており、この食堂(じきどう)を正殿として6年間大政を執られたとされている。以来、この建物が「天野殿」と呼ばれるようになったという。「天野殿」の前には『南朝六年間常御殿』と書かれた石柱標識が立てられている。 「天野殿」は鎌倉時代に創建されたものといわれ、重要文化財に指定されている。 |

「天野殿」の前を通り、短い石段を上ると右手に「金堂」の建っているのが見える(左の写真)。 「金堂」は治承2年(1178年)の創建とされとされているが、慶長年間の大修理で改造されたといわれている。ただ、内陣は原形をとどめているらしい。 金堂内陣に安置されている本尊の木造大日如来坐像、脇士の木造降三世明王坐像及び木造不動明王坐像は何れも運慶の作と伝えられている。 |

「金堂」及び金堂内に安置されている「本尊」と二体の「脇士」は何れも重要文化財に指定されている。 「金堂」前の広場を隔てて南側に「多宝塔」が建っている(左の写真)。 「多宝塔」は平安時代の創建とされているがはっきりした年代は分からないらしい。ただ、昭和13年に解体修理が行われた際、この塔は我が国最古の多宝塔の形式を持つ極めて貴重な建築物であることが分かったという。 塔内を拝観することは出来ないようであるが、内には本尊の大日如来が安置されており、内部は仏画唐草模様の極彩色が施されているという。なお、「多宝塔」は重要文化財に指定されている。 「金堂」と「多宝塔」の間にある広場の奥側の高い場所に、平安時代の創建で真如親王筆の弘法大師の御影が奉安されている「御影堂」、「観月亭」、「五仏堂」、「薬師堂」などが建てられている。「御影堂」、「観月亭」は重要文化財に指定されている。 |

「天野殿」の北側のある小さい北門をくぐり抜けると、北朝行在所、摩尼院南朝行在所などがある。 「北朝行在所」を北側から見たのが左の写真である。 「北朝行在所」の西側〜北西側には庭園が拡がっている。「北朝行在所」の西側、庭園と塀を隔てて「摩尼院南朝行在所」がある。 |

左の写真は安物のカメラのせいで収差が出ており、襖など曲がって写っているが、中央奥の場所が「北朝行在所」内にある「御座所」である。 縁起の項に記載したように、北朝の光厳、光明、崇光の三上皇と皇太子直仁親王が約四年間御座所とされた場所である。従って、この期間は当寺は南北両朝の行在所になっていたことになる。 |

|

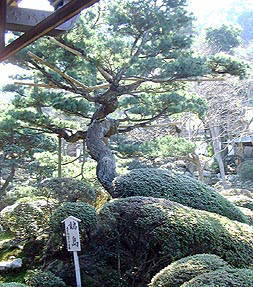

直上の写真は「客殿」の廊下から南側に向かって見た「庭園」である。 左の写真は「北朝行在所」の北側に建てられている「大玄関」の廊下近くの庭園の中に植えられている樹齢六百年といわれている「五葉松」である。ただ、この松の木はとても六百年も経過しているようには見えない。 この「庭園」は室町時代に造られた枯山水の庭で、その後、桃山時代に徳島(阿波)の殿様で茶人である蜂須賀家政により手直しされ、更に、江戸時代の寛政10年(1798年)に庭師雪舟流家元の谷千柳が改装したといわれている。 庭園の形式は草行山水自然形といわれるものらしい。 |

「客殿」の西側石段の上に「宝物庫」があり、ここに寺宝が保管展示されている。12世紀中頃〜13世紀初頭に造られたとされ国宝に指定されている「剣」をはじめ、重要文化財など見学することが出来る。拝観料が要るが是非見学しておきたい場所である。 |

御詠歌:はれわたる天野の宮の金剛寺古(ふり)にし蹟(あと)も畏(かしこ)かりけり |

| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |

Yukiyoshi Morimoto