| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 宝亀院 |

| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 宝亀院 |

| 所在地及びアクセス: 和歌山県伊都郡高野町高野山 |

|

| 南海電鉄高野線の終点、「極楽橋」駅で下車、「極楽橋」駅から高野山ケーブルで「高野山」駅まで上がる。「高野山駅前」から南海りんかんバスを利用する。 「大門」行きのバスが最も便利であり、「金堂前」で下車する(8時台の便を除く)。バス停の傍の道路を南側に進み桜池院の前を過ぎて右に曲がると宝亀院の山門に着く。「金堂前」バス停から徒歩約2〜3分。8時台の「大門」行きの場合は「金剛峯寺前」で下車し、国道を西の方向へバス停「金堂前」まで歩く。 「大門」行きの便は少ないので「奥の院前」行き、「護摩壇山」行き、「立里」行きの何れかに乗車してもよい。この場合は「千手院橋(せんじゅいんばし)」で下車し、国道を西の方向へバス停「金堂前」まで約800m歩く。 「高野山駅前」発のバス時刻は下表の通り(2007年1月現在)。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * :「大塔口」経由(「金堂前」は通らない) # :12/1〜3/末の間は運休 & :1/6〜2/末の間は運休 |

宗派:真言宗 本尊:十一面観世音菩薩 開基:観賢僧正 縁起: |

弘法大師の没後86年目にあたる延喜21年(921年)10月のある夜のこと、醍醐天皇の枕元に弘法大師が立った。天皇は直ちに勅使を高野山に向かわせたところ、延喜21年11月のある明け方、御廟に弘法大師が現れたが、その衣はひどく汚れていたので、勅使に同行していた観賢僧正は大師の汚れた衣を替えたという。 このことが基になり延喜21年(921年)に醍醐天皇の勅命により観賢僧正はこの寺を開いたとされ、弘法大師の誕生が宝亀5年(774年)であることから、宝亀院と命名されたと伝えられている。 以来毎年、大師の命日である3月21日には新しい衣を弘法大師御廟前に御供えするようになった。 |

見所など: |

|

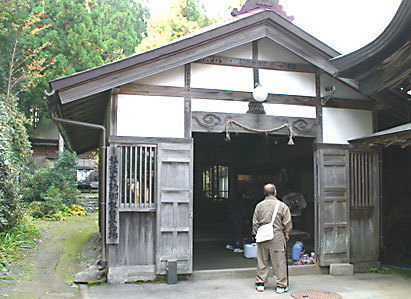

左の写真は宝亀院の「山門」である。「山門」の大きさは壮大とは言い難いが、寺の規模から見てバランスがとれている。 |

|

「山門」をくぐり奥に進むと参道左側にいくつかの「植物の化石」(左の写真)が並べられ置かれているのが目につく。化石の上には硬貨が置かれているが、これは参拝者が志納金(賽銭)として置いていった硬貨であろう。 寺の人の話では、これは一億年前の植物の化石であるという。何故この寺に化石が置かれているのか、これらの化石と寺との間にどんな関係があるのだろうか。 |

|

「山門」と「弘法大師御衣替霊場」(後述)との間の参道左側には上述の「植物の化石」が置かれているが、その他に参道左側に「高野槙の木」(左の写真)が植えられている。宝亀院の関係者の話では、この槙の木から切り取られた葉は良質な「高野槙」として著名であるという。 |

|

「山門」から参道を真っ直ぐ奥に進むと「弘法大師御衣替霊場」と書かれた堂(左の写真)に行き着く。 縁起の項に記載したように、毎年3月21日には新しい衣を染め大師御廟前に御供えするが、この堂内が衣を染める場所になっているようである。 |

|

堂の入り口を入ると直ぐ右手に「井戸」(左の写真)がある。この井戸の水は霊水とされ、大師御廟前に御供えする衣を染めるのに使われると思われる。 |

|

御供えする衣を染める霊水は一般の人も持ち帰ることが可能である。霊水はこの堂の井戸の直ぐ奥に備え付けられた水道の蛇口からいただくことができる。ただ、霊水と云う表現と水道の蛇口はイメージ的にズレを感じるのは私だけだろうか。 左の写真は霊水をポリタンクに入れている情景である。 |

|

「弘法大師御衣替霊場」の南側(堂正面から見て左側)の狭い参道(左の写真)を奥に進むと「本堂」に着く。 この参道の南側(奥に向かって左側)に石楠花の木が植えられている。この石楠花の木はかなりの年数を経た立派なもので花の咲く季節には見事な花をつけるものと思われる。 |

|

「本堂」(左の写真)は「弘法大師御衣替霊場」の裏手、数段の石段を上がった場所に建てられている。不遜な意見かも知れないが、この「本堂」は一見したところ長屋のように見え、およそ本堂のイメージに合わないのである。 本尊の十一面観世音菩薩は重要文化財に指定されている。 |

|

「本堂」の直ぐ左手に「人生幸朗の墓」(左の写真)がある。人生幸朗は『責任者出てこい』という言葉で代表される『ぼやき漫才』で一世を風靡した大阪の漫才師である。 五輪塔には「人生院釋幸朗」と「福徳院釋尼幸恵」の文字が書かれており、漫才の相方であった妻の生恵幸子の戒名も記されている。生恵幸子も生前からこの墓に葬られるように決まっていたのであろう。その生恵幸子が2007年2月5日に83才の生涯を閉じた。 |

付、高野山の見所など 高野山には奥の院と呼ばれている弘法大師廟所、もともとは高野山の表門だった大門、総本山の金剛峯寺、金堂や大塔で代表される大伽藍など文化財や著名な寺院など数多い。高野山を訪れたときは是非ともこれらを拝観、見学したい。 |

高野山が開山されて以来、「大門」(左の写真)は高野山の西の玄関であり、車で来ると先ず大門の前に着くがここを素通りしてしまうことも多い。また、電車そしてケーブルで高野山に来るとこの「大門」を通らない。奥の院の弘法大師廟に、次いで金剛峯寺に参拝して帰る人も多く、これらの人は「大門」を見学することはないが、この壮大な素晴らしい建築物を是非見学しておきたい。「大門」を見学せずして高野山に参拝したとは言えないのではないか。 「大門」は元禄元年(1688年)に炎上した後、宝永2年(1705年)に落慶、これが現在の門であが、昭和57〜59年に解体修理が行われている。 「大門」は重要文化財に指定されている。 |

「大門」を通り、東側に進むと「金堂」、「根本大塔」などが建ち並ぶ壇上伽藍がある。この伽藍は密教教理によって造られた真言宗修行の根本道場である。 |

左の写真は高野山全体の総本堂「金堂」であり、高野山の行事の大半はここで行われる。 「金堂」は空海在世中に建設がはじめられたようであるが完成したのは、入定後といわれている。数度の火災に遭遇しながら創建当時から守られてきた不動明王などの仏像は昭和元年(1926年)の火災で全焼した。現在の「金堂」は昭和7〜9年(1934年)に再建されたもので、昔の姿に復元されているという。 |

左の写真は伽藍の中心的な堂塔「根本大塔」で、真言密教のシンボルである。 「根本大塔」も空海在世中に建設が計画されていたようであるが、空海の没後50年ほど経過した元慶4年(880年)頃に完成したといわれている。その後、数回の火災に遭遇したが、昭和9〜12年(1937年)に高さ約50mの創建時の姿に再現されたのが現存の塔である。 この塔は大日如来塔とも呼ばれている。塔内には五仏が安置されているが、中尊は大日如来であり、この塔は絶対仏大日如来のシンボルであり、高野山の教理上の中心でもある。 その他、壇上伽藍には国宝に指定されている不動堂など、多くの堂宇があるが、ここも素通りしてしまう人も多い。何れにしても伽藍は高野山の根本道場であるから、是非とも参拝、見学しておきたい。 |

バス停「一の橋」の傍に奥の院への参道の起点となる一の橋がある。ここを渡り参道を奥に進むと参道の両側にかっての著名な武将、その他誰でも知っている歴史上の人物の墓など、無数と言えるほどの数多くの墓と石塔群を見ることができ、 左の写真はそれらの内の一つ、「武田信玄・勝頼の墓」である。 墓石群は国史跡に指定されている。 |

奥の院は承和2年(835年)に入定した空海の御廟(弘法大師廟)を中心とする聖域である。奥の院への参道を奥に進むと玉川の上にかけられた「御廟橋」に着く。 左の写真は「御廟橋」の手前から「弘法大師廟」の方に向かって雪の降った日に撮影したもので、この橋の手前より奥側は聖域として撮影禁止になっている。写真中央奥に見えているのが、「弘法大師廟」である。 高野山に参拝に来た人は、殆どもれなくこの「奥の院」は参拝するようである。 |

御詠歌:高野山(たかのやま)峯にかがやくともしびは万代(よろずよ)きえぬ光なりけり |

2007年1月18日新規収載 2007年2月6日最終更新 |

| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |