| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 水間寺 |

| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 水間寺 |

| 所在地及びアクセス: 大阪府貝塚市水間 |

南海電鉄本線「貝塚」駅で、水間鉄道に乗り変え、終点「水間観音」駅で下車する。南の方向に約500m進むと水間寺に着く。駅から徒歩約7分。 水間鉄道の運転頻度は平日、土曜日、休日とも1時間に2または3本(殆どの時間帯は1時間に3本運行されている)。 |

宗派:天台宗 本尊:聖観世音菩薩 開基:行基菩薩 縁起、御朱印: |

聖武天皇が病気になったとき、夢に観音が現れお告げを授けられた。天皇は僧行基に観音のお告げを話し、現地に赴くよう命じた。行基はお告げに従い、この地を訪れたところ、観音の化身である16人の童子が現れた。童子に誘われ、現在本堂になっている場所の裏の滝に向かうと、その滝の中に一寸八分(約6cm)の観音像を見たという。 天皇の病気が治癒し、授かった観音像を祀るため、天皇の命により天平16年(744年)に滝の傍に堂を建てたが、堂が完成するまで行基は16人の童子と起居を共にしたといわれており、これが水間寺の創始と伝えられている。なお、創始については和銅元年(708年)とする説もありこの辺の所はあまり明確ではない。 天正13年(1585年)に秀吉の紀州攻めに遭い、壊滅的な打撃を受けたとされ、後、復興と火災などによる衰退を繰り返したが、岸和田城主の保護により再建され現在に至っているといわれている。 |

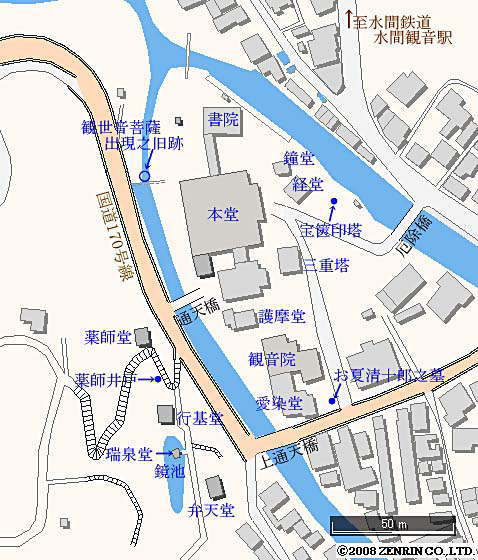

境内配置図: |

|

見所など: |

左の写真は水間鉄道の終点で水間寺の玄関口にあたる「水間観音駅」である。写真でわかるように駅舎が寺院風の建物になっている。 この駅が水間観音駅と呼ばれるようになってからあまり日が経っていない。したがって、正面から見て二つの駅名が掲示されている。建物の上側に掲示された駅名は『水間駅』となっており、昔風に右側から読むように書かれ、『駅』の文字も旧漢字の『驛』が使用されている。建物の下側、駅入り口の直ぐ上には新しい駅名『水間観音駅』の表示がある。 |

水間寺へは近木川にかかっている厄除橋(後述する)を渡って境内に入るが、厄除橋の10〜20m手前に寺名を刻んだ石柱(左の写真)が立てられている。 この寺名標は10年前には厄除橋の傍に建てられていたが、橋が新しいものにかけ替えられた際に、現在の場所に移されたものと思われる。 |

車の往来が結構ある道路に面し水間寺への境内入口があり、近木川にかかっている「厄除橋」(左の写真)を渡ると水間寺の境内になる。なお、この橋は最近架け変えられたようである。 大きな寺では山門があるのが一般的であるが、水間寺には山門らしいものはない。山門のないことが重々しさに欠ける寺という感じがするが、見方によっては明るく開放的な雰囲気を醸し出しており、重圧感が少ない。 |

境内に入り先ず目につくのは「三重塔」(左の写真)である。これは境内広場のほぼ中央部に建てられていることによるともの思われ、見る位置によっては「本堂」が「三重塔」の前にくるので、本堂よりも目立っている。 寺の説明によれば、かつては多宝塔であって多宝如来を安置していたが、天正の兵乱で焼失したため、満治年間に三重塔を建て釈迦仏像を安置したという。現存の塔は天保5年(1834年)の再建によるものとされている。なお、見た感じでは昭和時代に修理が行われたのではないかと推測される。この「三重塔」は現存する塔では大阪府下では唯一の例らしい。 この「三重塔」は井原西鶴の日本永代蔵に記されたモデルの塔と考えられているようで、塔全体が優美である。 「三重塔」は貝塚市文化財に指定されている。 |

「三重塔」の初重の蟇(かえる)股には彩色された十二支の彫刻が見られる。左の写真はその内の一つ、龍が彫刻された「蟇股」である。 |

厄除橋を渡って「本堂」に向かう参道順路の右手(東側)に「千日隔夜宝篋印塔」(左の写真)が建てられている。寺の説明ではこの宝篋印塔は享保12年(1727年)9月に建てられたとされているが、正平21年(1366年)の銘が刻まれていたともいわれており、制作年ははっきりしないところがあるように思われる。勿論、現状では制作年の銘は確認できない。何れにしても見た目には、かなりの年代物という感じはする。 |

この「千日隔夜宝篋印塔」に向かって左側の側面には、念仏を唱え歩行している「隔夜僧の浮き彫り」(左の写真)を見ることができる。 |

「本堂」の東側で「本堂」の正面に相対して「経堂」(左の写真)が建てられている。寺の説明では「経堂」の中には聖武天皇の妙典、光明皇后の般若経、慈覚大師らの妙法経が納められている。 |

「経堂」の正面から三体の人物像を内部に見ることができる。左の写真の像は三体の内中央に安置されている像で、寺の説明によれば「傅大士(ふだいし)」と呼ばれている人の像であり、両側の二人は傅大士の長男と次男である。 傅大士(497〜569年)は中国の人で、仏教に徹し自分を捨てて常に難民の救済にあたったことから、梁の武帝をはじめ民衆は大いに帰依したという。傅大士は輪蔵(経を納めた書架で周囲を回ることが出来るようになっている)を旋回することによって読経したのと同じ功徳を人々に与えたとされていることにあやかり、この経蔵に傅大士を安置したという。 |

「三重塔」の北西側、「経堂」の西側に「本堂」(左の写真)が建っている。「本堂」は文化8年(1811年)に再建されたものといわれ、大阪府下では最大級の本堂と言われているだけあって本瓦葺きの二重屋根を持った堂々とした建物である。 「本堂」は貝塚市文化財に指定されている。 |

左の写真(2000年8月撮影)は「本堂」の正面近景である。この奥に本尊の「聖観世音菩薩」が祀られているが、厳重な秘仏であり今までに開帳されたことがないと言われている。 本尊、聖観世音菩薩は行基が滝の中に見た仏像と伝えられているようである。もしそれが事実ならば、約1300年もの永い間無事に保存されてきたことになり、このように由緒あると考えられる仏像であるにも拘わらず、何故か文化財としての指定がないようである。この辺の事情はわからないが、このようなことは水間寺に限らず、他の寺院でもしばしばあることで、別に珍しいことではないが・・・。 |

「本堂」の裏手に小川が流れているが、行基が龍神より聖観音像を授けられた場所であるという「聖観世音出現の滝」(左の写真)がある。かつては滝だったかも知れないが、写真でもわかるように現状では滝といわれるような大げさなものではない。 この渓谷には観音像が降臨したという石に伝教大師が不動尊を刻んだものや弘法大師の名号石もあるという。伝教大師と弘法大師とはあまり仲が良くなかったという説もあり、両大師に縁のあるものが共存しているというのは興味深い。 この場所は浄域とされており、金網の障壁が設けられている。この浄域を汚して災を被る人がしばしば居たというが、具体的にはどのような災難にあったのだろうか。 |

「本堂」の南側に「護摩堂」(左の写真)が建てられている。 ここには憤怒の形を現し、一切の悪魔を降伏させるという不動明王が祀られている。この不動明王は行者につかえて菩提心を起こさせ悪を断じて善行を修め誘導する役を持つという。 |

「護摩堂」の南側には観音院があり、それに近接して「愛染堂」(左の写真)が建てられており、ここには「愛染明王」が祀られている。 「愛染明王」は愛欲染着の至情を本体とする明王で、祈る者には敬愛の徳を授け縁を結び福を与えるという。この「愛染明王」は行基が椿の木に刻んだものといわれているが、1300年もの長期にわたりどのようにして保存してきたのであろうか。 |

「愛染堂」の前に「お夏清十郎の墓」(左の写真)がある。 約700年前、水間の豪農楠右衛門の娘、お夏がこの「愛染明王」に祈願し、勅使であった山名清十郎との恋を成就させたといわれ、その縁で「お夏清十郎」の墓がここに建てられているようである。 墓に備え付けられている花立てには写真にも見られるように田中絹代、林長二郎の名前が刻まれている。これは、かつて、田中絹代がお夏に、林長二郎(長谷川一夫)が清十郎に扮した映画があり、それに因んで両名の名前が刻まれたものであろう。しかしながら、墓がかなり風化されており時代を感じさせるが、それに比べ花立ては「お夏清十郎」が映画化された1936年(昭和11年)以降に作られたものと考えられ、墓と花立ての間に時代のズレに基づく違和感がある。 |

本堂の南側を山手に向かって進み通天橋を渡ると国道170号線があり、これを横切って左の写真に見られる石段を上がると幾つかの堂宇の建てられているのが見える。 |

石段を上がりきると、直ぐ右手に「閼伽井」(左の写真)がある。この「閼伽井」は行基水または薬師井戸とも呼ばれており、行基が「薬師堂」(後述する)に祀られている薬師如来像にお供えした水を汲んだ霊泉とされている。 ただ、現在ではきれいな水が湧いているようには見えないし、上に載っている祠が古色蒼然としていないのはいいとしても、土台がコンクリート製であるのは如何なものであろうか。 |

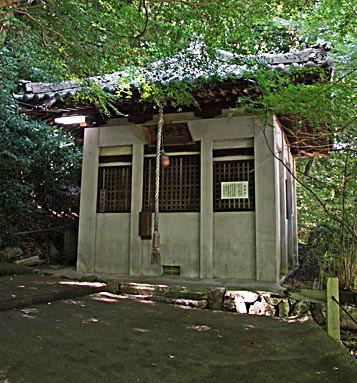

「閼伽井(薬師井戸)」から少し北側に上ったところに「薬師堂」(左の写真)が建てられている。行基が聖武天皇の勅命を受け、当地を訪れたとき、聖観音の出現を願い自ら薬師如来像を彫り、それを祀るため「薬師堂」を建立した伝えられている。 行基が祀ったとされている薬師如来像は現在、薬師堂に安置されているものと同じかどうかはわからない。また、薬師堂自体の造りが木造ではなく、行基が建立したというイメージからかけ離れている。 |

「閼伽井(薬師井戸)」の南側に「行基堂」(左の写真)が建てられている。「行基堂」は方三間の小さい堂であるが、水間寺の開基である行基を祀っており、奥の院になる。 この堂は17世紀中頃に建てられたものとされているが、組物等の様相はかなり古いものらしく、近世以前の水間寺の状況を伝えるものとして貴重なものとされている。 「行基堂」は貝塚市文化財に指定されている。 |

「行基堂」の南側に「鏡池」(左の写真)がある。「鏡池」の中に建てられている小さな祠は「瑞泉堂」である。この池は行基によって造られたといわれており、この池の水は聖なる水であるという。 「鏡池」の名称は行基が池の面に自らの姿を映し、鏡の役割をさせたことに基づいているという。 |

左の写真は鏡池の中に建てられている「瑞泉堂」である。「瑞泉堂」に祀られているのは聖観世音菩薩というが、本堂に祀られている本尊の聖観世音菩薩とはどんな関係にあるのだろうか。 「瑞泉堂」が建てられている「鏡池」には蛙や泥蛭が住んでおらず、蛙の鳴く声を聞いたことがないといわれている。これは、聖なる水には汚れた生き物は住むことができないためという。この池の水は聖なる水とされているようであるが、見た目にはひどく汚れており、聖なる水というイメージにはほど遠い。また、蛙は汚れた生き物にされているが、仏教上の問題にその起源があるのだろうか。 |

御詠歌:みなかみは清き流れの水間寺願う心の底は濁らじ |

最終更新:2010年9月11日 |

| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |