| ホーム > 京都の世界文化遺産一覧 > 二条城 |

| ホーム > 京都の世界文化遺産一覧 > 二条城 |

|

二条城へのアクセス 京都地下鉄東西線「二条城前」駅下車すぐ。 JR「京都」駅から京都市バス[9]系統(堀川通・西賀茂車庫行)又は京都市バス[50]系統(立命館大学前行)で「二条城前」下車すぐ。 阪急京都線「河原町」駅より京都市バス[12]系統(立命館大学前行)で「二条城前」下車すぐ。 京阪「三条」駅より京都市バス[12]系統(立命館大学前行)で「二条城前」下車すぐ。 |

二条城の歴史 慶長8年(1603年)に徳川家康の命により、御所の守護と将軍上洛時の宿舎として、現在の二の丸部分が築造され、完成したとされている。その後、三代将軍家光の時に増築され、寛永3年(1626年)に現在の規模になったという。 |

寛延3年(1750年)には、伏見城から移築した天守が落雷で焼失、また、天明8年(1788年)には市中の大火で本丸すべてが焼失したとされており、後、仮設建物などの造営、二の丸殿舎の整備が行われている。 慶応2年(1866年)に15代将軍慶喜が二条城で将軍職を継ぐが、翌慶応3年に二の丸御殿大広間(詳細後述)において、慶喜が大政奉還を発表したとされている。 明治になると二条城は朝廷のものになるが、明治4年(1871年)に京都府庁が置かれ、更に、明治17年(1884年)には二条離宮となる。明治26年(1893年)には、本丸御殿の移築など大改修が行われている。 |

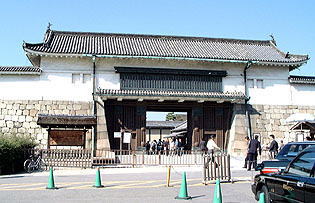

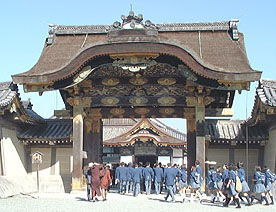

「二条城」は国史跡に指定されており、現在、京都市の管理下にある。 東大手門 堀川通りに面し、二条城の表門に該当するのが「東大手門」(左の写真)である。「東大手門」は重要文化財に指定されている。 唐門 大手門をくぐり城内に入ると右手に「番所」が見える。番所の前を左折すると、伏見城から移築したといわれている「唐門」(下左は全景、上右は飾り金具部分の写真)が建っている。 この門は寛永3年(1626年)に後水尾天皇の行幸に際し建てられたものと考えられている。類似の唐門は西本願寺などにもあるが、同時代の唐門では二条城のものが最大級であるとされている。 |

|

|

|

この「唐門」は重要文化財に指定されている。 二の丸御殿 下の写真は「二の丸御殿」の一部であり、手前に見えているのが入口に相当する車寄、その奥の建物が遠侍である。 |

二の丸御殿は大きく分けて六つの部分から成り立っている。 入口の「車寄」に接して北側に「遠侍」がある。「遠侍」は来殿者の受付、警護の侍の詰め所や参上した大名の控え室などに使われていたところとされている。 「遠侍」に接し西側に「式台」がある。ここには老中が執務をする部屋があり、参上した大名が老中と挨拶を交わしたり、将軍への献上品を取り次いだりする場所でもあったという。 |

「式台」に接してその西北側に二の丸御殿の中心殿舎である「大広間」がある。「大広間」には四つの間があり、一の間(左のコピー:二条城で販売のパンフレットより)、及び二の間が将軍の正式の対面所であったといわれている。 コピーでもわかるが、障壁画に巨大な松が描かれている。これらは狩野探幽の代表作とされている。 |

「大広間」の四の間は将軍上洛時に武器を収めた部屋といわれているが、四の間南側襖絵の松鷹図(左のコピーはその一部:二条城で販売のパンフレットより)が有名で、必見の襖絵とされている。これも狩野探幽の作とされている。 「大広間」から渡り廊下のような「蘇鉄の間」を経由して北西側に「黒書院」がある。ここは、将軍と譜代大名、親藩との内輪の対面所に使われていたという。襖絵には桜、梅や花を描いたものが多いが、複製された模写品のようである。 「黒書院」の北側に「白書院」があり、ここは将軍の居間であり寝室であったとされている。描かれている画は狩野興以作の山水画が多いが、1999年11月現在、上部の障壁画は修理中であった。 国宝に指定されている「二の丸御殿」の内部は殆ど全て見学可能であり、33の部屋と800畳余りの広さを持つ建物と共に900面以上あるといわれている襖絵、障壁画を鑑賞することができる(写真撮影はできない)。襖絵、障壁画は全て重要文化財に指定されている。 建物もさることながら、襖絵、障壁画は三百数十年以上の経日を感じさせないくらい瑞々しく、そして見るものを圧倒する。狩野探幽の絵に圧迫感を感じ、狩野興以の山水画に独特の静寂感を感じる。正に世界遺産として誇れる芸術品が公開されているのであり、じっくりと鑑賞したい。 |

二の丸庭園 「二の丸庭園」(下の写真)は二の丸御殿の西側にある池泉回遊式庭園であり、複雑な形をした池、大小さまざまな石組みなど独特の風格が感じられる。 |

|

|

この庭園は二条城の築城とほぼ同時期に小堀遠州によって造られたとされており、大広間と池の南側の二方向から鑑賞できるように寛永3年(1626年)に改造されたという。「二の丸庭園」は国の特別名勝に指定されている。 本丸御殿 |

二の丸御殿の西側に内濠に囲まれて「本丸御殿」(左の写真)、「本丸庭園」、「天守閣跡」などがある。 「本丸御殿」は弘化4年(1847年)に建築されたもので、京都御所にあった桂宮御殿を明治26年(1893年)に、ここ本丸跡に移築したものとされている。 「本丸御殿」は重要文化財に指定されており、春と秋の公開時期以外は内部の見学は出来ない。 二の丸御殿があまりにも有名であること、本丸御殿は常時公開していないことなどから、何となく本丸御殿の影が薄い。本丸御殿には二の丸御殿のような力強さはなく、どちらかといえば優雅さ、優美さが前面に出ている。 |

その他の印象的な建造物 二の丸御殿の西側から内濠を渡り本丸に入るところにある「本丸櫓門」は天明8年(1788年)の大火の時、本丸関係で唯一焼け残った門であるといわれている。 |

城内に三ヶ所ある「土蔵(米蔵)」(左の写真)も当時の面影をしのぶのに十分な建物である。 二の丸御殿の西側から内濠を渡らずに真っ直ぐ北の方角に進むと小さく簡素であるが美しい門がある。これが「鳴子門」である。 それ以外にも城内には多くの建造物を見ることができる。「本丸櫓門」、「土蔵(米蔵)」、「鳴子門」は何れも重要文化財に指定されおり、二条城内の他の建築物も殆どは重要文化財に指定されている。 |

| 京都の世界文化遺産一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |

Yukiyoshi Morimoto