| ホーム > 古墳一覧(古墳みてあるき) > 紫金山古墳 |

| ホーム > 古墳一覧(古墳みてあるき) > 紫金山古墳 |

| 所在及びアクセス: 茨木市室山一丁目 |

JR東海道線(JR京都線)「茨木」駅下車。駅北側の阪急バス「JR茨木」の1番乗り場から[86]、[87]系統「茨木サニータウン」行き、[84]系統「大岩」行き、[81]系統「忍頂寺」で乗り換え「余野」行き、のいずれかのバスに乗車し「福井」で下車する。バス停の南側にある福井郵便局前交差点を西の方向に約400m直進すると北大阪けいさつ病院に着く。病院の正面の道を北の方向に進むと紫金山古墳への案内標識がある。 「警察病院前」を通るバスを利用すると歩く距離が少なく便利であるが、バスの便数が極めて少ない(下記のバス時刻表参照)ので、利用価値は殆どない。 |

バス停「福井」を通る阪急バスの「JR茨木」発時刻は9:00〜17:00の間について次の通りである(2007年9月現在)。 |

| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |

| 09 | 05# 11 31 52\ 56 | 04# 11 26 41 52\ 56 | 11 26 37\ 41 56 |

| 10 | 04$ 11 26 41 52\ 56 | $04 11 26 41 52\ 56 | 04$ 11 26 41 52\ 56 |

| 11 | 11 26 36* 41 52\ 56 | 11 26 34* 41 52\ 56 | 11 26 34* 41 52\ 56 |

| 12 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 |

| 13 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 |

| 14 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 |

| 15 | 04$ 11 26 41 52\ 56 | $04 11 26 41 52\ 56 | 04$ 11 26 41 52\ 56 |

| 16 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 |

| 無印:「茨木サニータウン」行き、#印:「忍頂寺」行き、\印:「忍頂寺」で乗り換え「余野」行き、*印:「大岩」行き。 $印:「粟生団地」経由「奥」行き。この便に限り「警察病院前」で下車すると便利である。 |

阪急京都線「茨木市」駅前からも上記同様の行き先のバスが出ている。バス停「福井」を通る阪急バスの「阪急茨木」発時刻は9:00〜17:00の間について次の通りである(2007年9月現在)。 |

| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |

| 09 | 01 21 43\ 55$ | 16 42\ 54$ | 02 28\ 32 55$ |

| 10 | 02 32 43\ | 01 31 42\ | 01 31 42\ |

| 11 | 02 27* 32 43\ | 01 24* 31 42\ | 01 24* :31 42\ |

| 12 | 02 32 43\ | 01 31 42\ | 01 31 42\ |

| 13 | 02 32 43\ | 01 31 42\ | 01 31 42\ |

| 14 | 02 32 43\ 55$ | 01 31 42\ 54$ | 01 31 42\ 54$ |

| 15 | 02 32 43\ | 01 31 42\ | 01 31 42\ |

| 16 | 02 31 42\ 50$ | 01 31 42\ 50$ 57 | 01 31 42\ 54$ |

| 無印:「茨木サニータウン」行き、\印:「忍頂寺」で乗り換え「余野」行き、*印:「大岩」行き。 $印:「粟生団地」経由「奥」行き。この便に限り「警察病院前」で下車すると便利である。 |

なお、近くに「海北塚古墳」、「青松塚古墳」があるので「紫金山古墳」と同日に見学が可能である。 |

見所など: |

「紫金山古墳」は北大阪けいさつ病院のほぼ北東側に位置し、高さ約70mの台地上にある。 病院の玄関前の道を北の方向に向かって進むと駐車場があるがその傍にある標識に従って左折する。細い道を道なりに進むと左の写真に見られるような紫金山古墳への標識があるので、写真で中央部に見える獣道のような細い道を右側にとり坂道を上がる。 |

坂道を登りきると、左に写真に見られるように台地状の場所が見えるところ着く。ここに古墳があるが、見るからに何か人工的に手が入れられたように感じられる場所である。 |

台地の上に着くと、左の写真にあるように、草の茂みの中に立っている説明掲示板が見える。 掲示板のすぐ傍には、長辺の長さが10m以上もあろうかと思われる巨大な長方形箱形のコンクリート製の塊があり、その異様さに驚かされる。 |

左の写真はコンクリート製の箱形塊を西端から東側の方に向かって見たものである。 この場所は警察病院が給水用の水槽を設置するための工事が行われた所であり、このコンクリートの箱形塊はその時に造られた水槽がそのまま放置されたものであるという。 |

左の写真はコンクリート製箱形塊(水槽)天面を西側から東側に向かって見たものである。 紫金山古墳はこの水源地工事の際に偶然発見されたといわれているが、古墳発見の多くはこのように偶然によるところが多い。 |

説明によれば、古墳は前方後円墳で規模は全長約100m、後円部径約76m、前方部幅約40mといわれ、かなり大きなものであるが、現在、当然のことながらこれを視認することはできない。また、石室は後円部に当たる台地の上のこの場所から発見されたようで、竪穴式でその規模(墓壙)は長さ約10m、幅約4mといわれているが、埋め戻されており、説明がなければ現状ではその存在を想像することすらできない。石室は南北方向に造られていたといわれているので、この水槽とは直交しているのではないかと思われる。 |

左の写真もコンクリート製箱形塊(水槽)の天面であるが、写真中央部に黒色の凸型盛り上がりが見られる。一見、マンホール様のものであるが、この部分もコンクリート製であり本体に密着しており、外すことは出来ないようである。 上述のように、このコンクリートの塊は放置された水槽らしいが、真実はどうであろうとも、この中に石室がありコンクリートの塊によって石室が保存されている、石室を保存するためにこのような物が造られた、と思いたいのである。このほうがロマンがある。 |

コンクリートの塊(水槽)の側面から左の写真に見られるような金属製のパイプが出ており、他端が地中に埋め込まれている。 このパイプの役割は水槽からの配水のためのもので石室とは無関係らしいが、この中に石室があり、石室内部に蓄積されるかも知れないガスや水等を排出させるためのもの・・・と想像することが好奇心を高めさせてくれるのである。 |

それにしてもわからないことが多い。 水槽の外形が出来上がっているのであるから、石室が発見されて後、埋め戻してその上に水槽を造ったのであろうか。そうであれば、石室発見後、何故水槽造成の工事が続行されたのか。続行されたとすれば、何故、現在この水槽が使われていないのか。それとも、石室は水槽と若干違った位置にあったのだろうか。 説明掲示板からの情報量が少なく、このことがかえって考える余地を残しており、好奇心を煽る興味の尽きない古墳である。 |

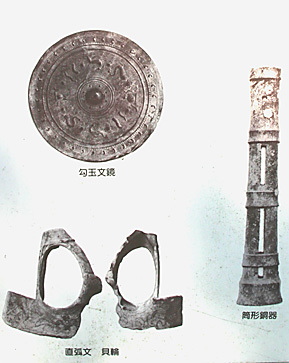

この古墳が造られたのは4世紀(古墳時代前期)とされており、副葬品(左のコピーは副葬品の一部:現地の説明掲示板から)としてかなりの数の鏡(この中には巨大な勾玉文鏡が一個)、腕飾りの他、多数の刀、剣、やじり、それに、鎌、鍬等の農耕具が発掘されたといわれている。また、権力を象徴する儀式用の筒形銅器も出土しているようである。このように多様で豊富な副葬品がこの古墳を有名にしたようである。 |

(参考:大阪府教育委員会、茨木市教育委員会名の解説掲示板) |

2007年9月10日最終更新 |

| 古墳一覧のページに戻る | このページの先頭に戻る |