| ホーム > 我流観光スポット一覧 > 「白川郷」 |

| ホーム > 我流観光スポット一覧 > 「白川郷」 |

| 所在地及びアクセス: |

岐阜県大野郡白川村荻町 |

車の場合: 東海北陸自動車道「白川郷」インターチェンジをおりて数分。 公共交通機関利用の場合: 「金沢駅前」から北陸鉄道又は濃飛バスの「白川郷行き」又は「高山濃飛バスセンター行き」に乗車し「白川郷」で下車。バス乗車時間は約1時間15分。運行回数は1日3便で少ない。 「高山濃飛バスセンター」から北陸鉄道又は濃飛バスの「白川郷行き」又は「金沢駅前行き」に乗車し「白川郷」で下車。バス乗車時間は約50〜60分。運行回数は1日6〜7便。 (詳細は下記時刻表参照) |

金沢駅前発及び白川郷発(金沢駅前行き)のバス時刻は次の通り(毎日運行、2009年12月現在)。 |

| 金沢駅前発 | 白川郷着 | 白川郷発 | 金沢駅前着 | |||||||||||||

| 8時45分*& | 10時00分 | 10時20分*& | 11時35分 | |||||||||||||

| 12時35分*& | 13時50分 | 13時50分#& | 15時05分 | |||||||||||||

| 16時00分#& | 17時15分 | 16時50分*& | 18時05分 | |||||||||||||

| 注) *:北陸鉄道 #:濃飛バス &:事前の予約必要 |

高山濃飛バスセンター発及び白川郷発(高山濃飛バスセンター行き)のバス時刻は次の通り(下記時刻表で$印以外は毎日運行、2009年12月現在)。 |

| 高山濃飛バスセンター発 | 白川郷着 | 白川郷発 | 高山濃飛バスセンター着 | ||||||||

| 8時50分# | 9時40分 | 6時53分# | 7時53分 | ||||||||

| 9時50分# | 10時40分 | 10時45分#& | 11時45分 | ||||||||

| 10時50分#$ | 11時40分 | 12時00分# | 12時50分 | ||||||||

| 11時50分# | 12時50分 | 13時00分# | 13時50分 | ||||||||

| 12時50分#& | 13時40分 | 14時00分*& | 14時50分 | ||||||||

| 13時50分# | 14時50分 | 15時00分# | 15時50分 | ||||||||

| 15時50分*& | 16時40分 | 16時00分# | 17時00分 | ||||||||

| 17時20分#& | 18時10分 |

| 注) *:北陸鉄道 #:濃飛バス &:事前の予約必要 $:土日祝と7/18〜8/23運行 |

なお、バスの時刻については改訂されることもあり、また、日祝、お盆、年末年始の運行状況について変更されることもあるので、念のため下記の所にお問い合わせされることをお勧め致します。事前予約を要するバス便の予約も下記の所で可能です。 濃飛バス予約センター(営業時間 9時〜18時):電話0577-32-1688 北陸鉄道予約センター(営業時間 9時〜18時):電話076-234-0123 インターネットでの予約(受付時間 5時〜23時45分) http://www.j-bus.co.jp |

見所など: |

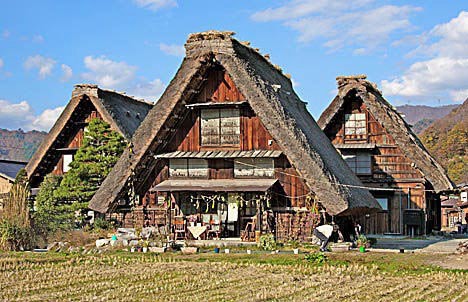

岐阜県大野郡白川村荻町は富山県上平村菅沼、平村相倉と共に合掌造り家屋の集落としてよく知られており、「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され「ユネスコ世界文化遺産」にも登録されている。 この地区には約400棟の建物があり、その内、約110棟が合掌造りの民家とその付属建物であるとされている。 一般には合掌造りの建物が集合している白川村荻町地区を白川郷と呼んでいるようであるが、本来の白川郷の名称は白川村と隣の荘川村をあわせた江戸時代の呼び名であるという。 |

左の写真は白川村荻町地区の北部にある荻町城跡の展望台から見た合掌造りの集落群である。この展望台は一寸した高台にあり、荻町地区の合掌造り集落群を見渡すにはこの場所が最も適しているようである。 |

写真でも見られるように、合掌造り家屋の外観上の特徴は勾配の大きい茅葺きの屋根、切妻造り、平入りで、屋内は3〜5層構造になっており、妻面(屋根の両端の三角形になった壁面)には明かり採りのための障子窓が付けられている。 白川郷では、合掌造りの民家の殆どは、妻面をほぼ南北に向くように建てられている。これが全体として整った集落を形成しているように見える。 |

かつては、居室空間は一階のみであり、二層目より上は養蚕の作業所であったといわれているが、現在では物置や、部屋に改装されているようである。 この地方は日本でも有数の豪雪地帯であり、写真でもわかるような急勾配で茅葺きの屋根は積雪の重みに耐えられるのに適した構造であるという。屋根の茅の葺き替えは40〜50年に一度の頻度で行われるといわれている。 |

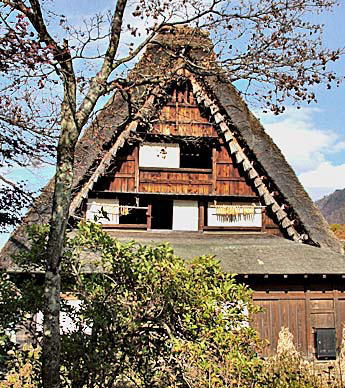

荻町地区の合掌造り家屋の中で最大級の規模を持つ「和田家住宅」(左の写真)は蔵もあり家屋自体も大きいが、敷地には防風林としての役割をもつ樹木が植えられ広大である。 住宅の内部は現生活空間を除き一般に公開されている。 |

左の写真は「和田家住宅」の妻面である。 住宅は三階建てで、二、三階は養蚕の作業場だったといわれている。 「和田家住宅」の建築年代の詳細は不明のようであるが、江戸時代末期と考えられており、国の重要文化財に指定されている。 |

左の写真は「和田家住宅」の二階部分で構造物を縄で縛って家屋が造られている様子がよくわかる。 ただ、住宅の内部は見学用として整備されすぎている感がある。二階などは養蚕の作業所であった当時のままというが、あまりにも整然としており、養蚕を行っていたというような生活感が残念ながら感じにくいのである。 |

荻町地区の中央部やや南よりの場所に浄土真宗の寺「明善寺」がある。 |

左の写真は「明善寺鐘楼門」である。木造二階建ての鐘楼門の一階は寺への通路、二階には銅鐘が吊られており、屋根は茅葺きという特異な形をしている。 「明善寺鐘楼門」は享和元年(1801年)に建てられたとされており岐阜県文化財に指定されている。 |

「明善寺本堂」(左の写真)は茅葺きであるが、入母屋造りになっており、周辺の切妻造りの建物とは若干異なった形をしている。 「明善寺本堂」は文政10年(1827年)に建てられたといわれており白川村文化財に指定されている。 「本堂」や「鐘楼門」の近くにある「明善寺庫裡」は徳川末期に建てられたものといわれており、岐阜県文化財に指定されている。庫裡は切妻造り、五層構造の大きな合掌造りの家屋であり、外観上は一般の民家と殆ど変わらない。現在、ここは郷土館として民具などが展示されている。 |

合掌造り家屋集落内は多くの観光客で混雑しているが、白川郷観光協会「総合案内であいの館」の南側にある「野外博物館・合掌造り民家園」(入園は有料)には県指定の重要文化財が9棟有り、観光客も比較的少なく落ち着いて見学できる。 |

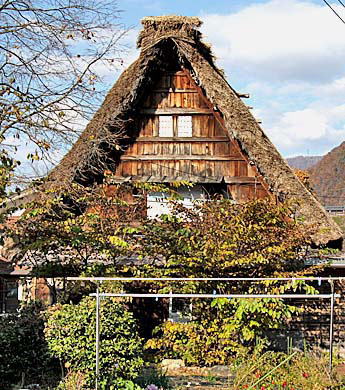

左の写真は合掌造り民家園内の家屋であるが、観光客も少なく何となく往年の風情が感じられて好ましい。 |

左の写真も合掌造り民家園内の家屋、「山下家主屋」である。現存の合掌造りは19世紀の建築が多いが、山下家の家屋は18世紀(江戸中期)の建築で貴重な存在という。 直下の二枚の写真で左側が「山下家主屋」の妻面であり、右側が一般に見られる合掌造り家屋の妻面である。両者の妻面は見た目で明らかに異なっており、左の写真の妻面は茅で塞がれているのがわかり、特徴的である。 この「山下家主屋」は岐阜県の重要文化財に指定されている。 |

|

|

かつて、白川郷といえば秘境であり、他から隔絶され、独特の文化を持っている土地であった。電源開発によるダムやスキー場などができてからは次第に観光地化が進んだようで、更に、世界文化遺産としての登録、高速道路の開通などで現在では多数の観光バスと夥しい自家用車による観光客、それを目当ての飲食店、土産物屋、民宿など、集落内は人であふれている。10年前でもかなりの人出が見られたが、10年間の経過で観光地化が飛躍的に進んでしまったように思われる。これには高速道路の開通が大きな役割をはたしているものと思われる。 昔ながらの秘境のイメージが残っていることを期待して白川郷を訪れたとすれば、雰囲気的には、いささか裏切られる結果になるかもしれない。 |

2009年12月8日最終更新 |

| 我流観光スポット一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |