| ホーム > 我流観光スポット一覧 > 木津川流れ橋 |

| ホーム > 我流観光スポット一覧 > 木津川流れ橋 |

| 所在地とアクセス: |

木津川をはさんで京都府八幡市と京都府久世郡久御山町を連絡する橋が通称「木津川流れ橋」である。正式には「上津屋橋」と命名されているようであるが、通称名の「流れ橋」の方でよく知られている。この橋は八幡城陽線、府道281号線に属している。 |

|

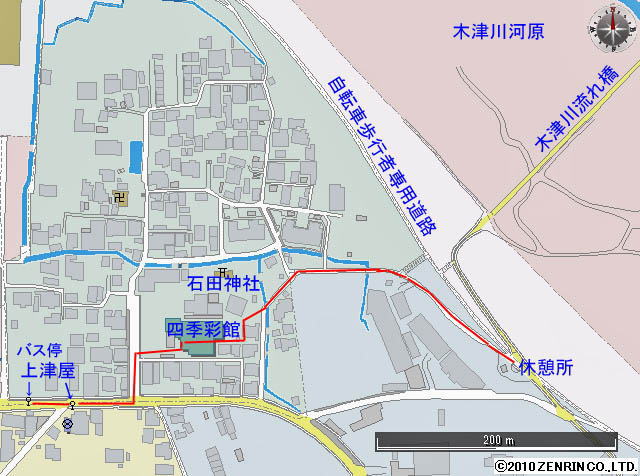

| 「流れ橋」に行くには: 京阪電車本線「八幡市」駅下車。「八幡市」駅前から「木津川流れ橋」まで(1)京阪バスを利用する方法と(2)貸自転車(レンタサイクル)を利用する方法がある。 (1)バスを利用する方法: 駅前の京阪バス停「京阪八幡」2番乗り場から上津屋を経由するバス、経路番号[73]、[75C]、[76]、[76B]のいずれかに乗車し、「上津屋(こうづや)」で下車する。東の方向(バスの進行方向)に進むと、四季彩館の標識(看板)が見えるのでその方向に左折し、上の地図に示したように四季彩館の中を通り抜ける。流れ橋の方向を示す標識があるのでそれに従って上の地図に赤い線で記した通り進むと一寸した休憩所に出る。その場所から流れ橋へは直ぐである。 上津屋バス停から木津川流れ橋まで徒歩約5分。 |

京阪バス「京阪八幡」発時刻(下表では8時〜17時の間記載)は次のとおり(2012年11月現在)。 |

|

|

| 上記の時刻表記載のバス便はいずれも「上津屋」バス停を通る。 |

(2)貸自転車(レンタサイクル)を利用する方法: 京阪電車「八幡市」駅の改札口を出ると、駅に近接して八幡市観光案内所があり、「レンタサイクル貸出中」の看板が見える。この案内所で手続きをして1,000円を払うと(この1,000円は自転車を返したら、返金してくれるので貸出料は実質的に無料である)自転車置き場の案内図をくれるので、それに従って置き場まで行って自転車を借りる。 自転車置き場から少し北に進むと、木津川の堤防に出る。この堤防の上は自転車歩行者専用道路になっているので、右の方向に向かって専用道路を進む。川に沿って道なりに進むと約30分で上記の地図の休憩所に着く。休憩所から流れ橋まで直ぐである。レンタサイクルを利用するとバスの待ち時間などを気にする必要がないので便利であるが、この自転車はどう見ても上等なものではなく、乗り心地もよくない。 |

なぜ「木津川流れ橋」が有名なのだろうか: |

| 「木津川流れ橋」は日本の三珍橋の一つとされているという。単なる橋が有名になるのはそれなりの理由があるのだろう。それは次のような理由があるからと考えられる。 「木津川流れ橋」は全長356m、幅3mの木造橋で、木橋としては日本最長級であるとされている。確かにこれだけの長さの橋が木造であるというのは珍しいだろう。 通称名通り「木津川流れ橋」は台風などの増水時にたびたび流出することでよく知られている。それに、増水で流出しても橋桁などは流失することがないように工夫されているのである。これは増水時には流出することを前提に作られた橋であることがうかがえる。このような意図で作られた橋は珍しい。 「木津川流れ橋」は時代劇のロケ地として定番になっていること。流れ橋の周辺で木津川の堤防の内側(川側)には全く人家は建てられていない。付近は茶畑であり、電柱など一本も立っていない。このため、ここが時代劇のロケ地として最適なのであろう。 |

|

|

「木津川流れ橋」の橋の袂(八幡市側)には左の写真のような小さな石柱の標識が建てられている。二つの写真の標識は同一のもので、左側の写真は橋に向かって正面側、右側の写真は石柱の裏側に当たる面である。 正面側には橋の名称、反対側の面には、石柱の寄贈者、時代劇俳優として著名な『藤田まこと』の名前が刻まれている。 この橋が時代劇の舞台として大いに活躍していることをうかがい知ることができる。 |

流出前後の「木津川流れ橋」を子細に見る〜興味ある橋の構造〜: |

直下の二枚の写真は自転車歩行者専用道路から見た「木津川流れ橋」の全景である。左の写真は流出前、平常時の橋であり、右の写真は2012年9月30日〜10月1日の台風17号により流出した後の写真(2012年10月12日撮影)である。 |

|

|

| この場所からの写真でも、殆どの橋桁は橋脚から離れて流出しているが橋脚は残っているのがわかる。 直下の二枚の写真は流れ橋の天面橋板(橋桁)を八幡市側の橋の袂から見たものである。左の写真は流出前、平常時の橋であり、右の写真は2012年9月30日〜10月1日の台風17号により流出した後の写真(2012年10月12日撮影)である。 |

|

|

| 流出後の写真でもわかるように橋の右側(川の上流側)には上流から流れてきたゴミが橋に引っかかり、橋の左側(川の下流側)に橋桁が流されているのが見える。 直下の二枚の写真は流れ橋の橋脚を八幡側から見たものである。左の写真は流出前、平常時の橋であり、右の写真は2012年9月30日〜10月1日の台風17号により流出した後の写真(2012年10月12日撮影)である。 |

|

|

| 流出後の写真で橋は橋桁が流出しているが、橋脚には木の枝などを主体とする驚くほどの多量のゴミが堆積しているのに拘わらず、橋脚自体は流失していない。これは橋自体の構造に由来しているものと思われ、橋桁が流れることで橋脚の流失を避けているようである。 |

17号台風が原因での橋脚の流失が認められないようであるが、左の写真に見られるような橋脚の損傷が一部認められる。 |

左の写真は久御山町側から流れ橋を見たもので、久御山町側の一部の橋脚はコンクリート製である。橋脚は全部で73基あるようで、その内久御山町側にあるコンクリート製の橋脚は17基である。川の水が少ない時の水の流れは久御山町側の岸に近い部分であって八幡市側には水の流れはない。 これは常時水の流れのある個所の橋脚の耐久性を考えてコンクリート製のものが用いられているものと思われる。 なお、この写真は橋の流出前に撮影したものである。 |

左の写真は流出した橋桁を見たもので、前述したように橋脚は残っているが橋の天板(橋桁)は見事と言ってもいいように川下に向かって崩れ落ちている。崩れ落ちても幾つかに分割されている橋桁はお互いに繋がっているのがわかる。 |

左の写真も直上の写真と同様、橋桁が流れた様子を撮影したものであ。橋桁は河原に横たわっているのがわかる。幾つかに分割されている橋桁は互いに鉄製のワイヤーロープで繋がっている。写真奥側に崩壊を免れた橋脚が見える。 |

左の写真に見られる流出した橋桁(橋板を含め)の手前側のワイヤーロープは他の橋桁とは連結されておらず、ワイヤーロープの終端は輪状にして橋桁に留められている。 この点については、詳細後述する。 |

左の写真は上流から流されてきて、橋脚に堰き止められ堆積した木の枝を主とするゴミである。橋桁の内、一部は流出せずに残されていて、その部分には特に多量のゴミが堆積している。 |

直下の二枚の写真は橋脚上部で天面の橋板を含む橋桁が乗っている部分である。左の写真は橋桁が橋脚に乗っており、流出前のものである。右の写真は台風17号で橋桁が流出した後の橋脚上部である。 |

|

|

| 橋脚上部は二本の横木がありこの二本は互いに金具とボルトでしっかりと固定されており、二本の横木の内、下側の木は橋脚の脚を形成している垂直の木に金具とボルトで固定されている。 天面の橋板はボルトで橋桁に固定されているが、橋桁と橋脚は金具やボルトで固定されておらず、この両者の間は物理的に固定されていないように見える。 橋板(橋の天面)を含む橋桁は橋脚の上に単に置かれている状態であり、川が増水して水が橋の天面の上にあふれる状態になると橋板を含めた橋桁が浮き上がり、結果として橋板と橋桁は橋脚と離れ流れることになる。「流れ橋」の名称はこの状態に由来していることは想像に難くない。 |

|

| 直上の写真でも見られるように橋脚と橋脚の間に1個の橋桁が乗っている。各々の橋桁は一つの単位(ユニット)として互いに鋼製のワイヤロープで連結されているのがわかる。 |

直下の写真は橋桁のユニット同士のワイヤーロープによる結合状態を示したものである。左側の写真はユニット同士がワイヤーロープで連結されているもので、右側の写真はユニット同士が連結されていないものである。 |

|

|

| 直上左側の写真のようにワイヤーロープで連結されている場合、連結部分のワイヤーロープにはかなりのたわみが設けられているが、これは流出時に橋桁の動きの自由度を高め衝撃による破損を最小限に抑えるための措置と思われる。 全部で七十数個ある橋桁の全ユニットをワイヤーロープで繋いでしまうと流出時には非常に長い筏状になり、場合によっては全部下流に流失してしまうことになりかねないのを防ぐためと思われるが、七十数個の橋桁を8っに分割してワイヤーロープで繋いでいる。従って、橋桁は8個の組ができることになるが、組と組は相互には連結されていない。 直上の右側の写真でわかるように写真奥に見える橋桁と手前側に見える橋桁とはワイヤーロープで連結されておらず、左側の写真に見られるような橋桁同士の連結は見られない。橋桁が流された場合、この部分で橋桁が切り離されることになる。手前側の橋桁のワイヤーロープの端は輪状になっており、橋桁からワイヤーロープが容易に抜けないように工夫されている。もう一方、奥側の橋桁のワイヤーロープの端は橋の下の方に垂れ下がっている。 |

左の写真は橋桁から垂れ下がっているワイヤロープの状態を見たものである。この垂れ下がったワイヤーロープの端は下の方に向かって地面(増水時には川底になる)まで伸びているようである。 橋脚の最下部を撮している右の写真でワイヤーロープ(黄色の矢印で表している)の先端が地面に達している様子がわかる。多分、ワイヤーロープの先端は橋脚下部(地中に埋められている部分も含め)で固定されているものと思われる。 ただ、ワイヤーロープが具体的にどのような形で橋脚と結ばれているかはよくわからない。 |

|

橋桁には左の写真に見られるように番号がつけられていて、隣接した橋桁同士の接合部は同じ番号になっている(左の写真では4の番号がつけられている)。 これは橋桁が流出して橋桁同士が離れてしまっても、隣り合っている橋桁を見つけ出して橋の復旧を容易にするための措置と思われる。 |

いずれにしても、この橋の構造は発想からして特異的であり興味深い。まさに珍橋である。 |

「木津川流れ橋」の復旧に関して: |

流出した橋の復旧状況については、橋脚部分に堆積した木の枝を主とするゴミは2012年10月末には取り除かれていた。また、11月初旬の段階で復旧に着手した模様である。 橋は過去何回も流されているが、直近では昨年(2011年)9月の台風で流され、復旧したのが本年(2012年)の4月末であり、復旧に7ヶ月を要している。本年(2012年)は9月末に流れたので、復旧してから5ヶ月を経過しただけで流れたことになる。昨年の台風による流出の復旧に要した時間を考えると、本年(2012年)の台風による流出した橋の復旧には、やはり半年以上の時間を要するものと思われる。 |

最終更新:2012年11月10日 |

| 我流観光スポット一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |