| ホーム > 関西花の寺めぐり > 観心寺 |

| ホーム > 関西花の寺めぐり > 観心寺 |

| 所在地及びアクセス: 大阪府河内長野市寺元475 |

南海電鉄高野線又は近鉄長野線「河内長野」駅下車。駅前の南海バス「河内長野駅前」乗り場から、「小吹台」行き、又は「金剛山ロープウエイ前」行きの何れかのバスに乗車し、「観心寺」で下車する(バス乗車時間:約15分)。なお、バスには日東町経由と昇條坂経由があるが、いずれでも可。国道310号線をバスの進行方向に約150m進むと左手に観心寺の山門が見える。 なお、「観心寺」を通るバスは上記の他に「岩見川」行きもあるが、運行頻度が少ないので殆ど利用価値はない。 |

南海バスの「河内長野駅前」発車時刻は8時〜18時の間について次の通りである(2008年12月現在)。 |

| 時 | 平 日 | 土曜日・日祝日 |

| 08 | 38* 57 | 15# 25* 45# |

| 09 | 44* 57 | 00# 15# 30# 36* 45# |

| 10 | 15* 57 | 00# 15# 36* 45# |

| 11 | 13* 33* 57 | 15# 36* 45# 58& |

| 12 | 13* 33* 57 | 15 30# 36* 45 |

| 13 | 13* 21& 33* 57 | 00 15 30# 36* 45 |

| 14 | 13* 33* 57 | 00 15 35# 36* 55 |

| 15 | 13* 33* 57 | 15 36* 45 |

| 16 | 13* 33* 35# 58& | 13* 15# 36* |

| 17 | 11* 35* 52& | 14* 15# 26& 36* |

| 無印:日東町経由金剛山ロープウエイ前行き #:昇條坂経由金剛山ロープウエイ前行き *:日東町経由小吹台行き &:日東町経由石見川行き |

縁起: |

修験道の祖とされる役小角によって大宝元年(701年)に開かれた雲心寺が観心寺の起源であるとされているようであるが、これは明確ではないという説もある。 弘仁6年(815年)に空海が来山し、真言宗に改宗、北斗七星を勧請し寺号を観心寺と改称したといわれている。観心寺は空海の弟子の実恵(じちえ)によって再興され、実恵の弟子の真紹とともに天長4年(827年)より伽藍建立に着手したとされている。 その後、南河内地方に広大な荘園を保有するようになり、真紹や宗叡の努力により修練の道場として栄えるようになったようである。 南北朝時代(1336〜92年)には土豪楠木氏一族の本拠地として、また正平14年(1359年)からしばらくの間、後村上天皇の行在所のあったことでも知られている。 |

境内堂宇等配置略図: |

|

直上の図は観心寺の参拝パンフレットを基にして作成した。 |

当寺の花: |

1.主たる花: 梅(右の写真上側) 2月下旬〜3月中旬 紅葉(右の写真下側) 11月中旬〜下旬 2.その他四季の花: 桜(4月) 百日紅(8〜9月) 椿(2〜3月) |

|

|

見所など: |

バス停から国道に沿ってバスの進行方向に進むと、左手に『観心寺』と彫られた石柱と「山門」(左の写真)が見える。 寺の境内は国史跡に指定されている。 |

「山門」をくぐって直ぐ左手に梅林がある。 梅林には左の写真にあるような『河内長野八景・観心寺の観梅』と、いささか大げさに書かれた柱が立てられているが、梅林というほど広大なものではない。これは観心寺が「花の寺」に選ばれており、主な花の一つは「梅」であることに由来しているためと思われる。 |

梅林には左の写真に見られるような若い梅の木が多く、季節には沢山の花をつけている。 |

木の数としては多くはないが、梅林には左の写真のような古木もある。古木には花があまりついていないが、独特の風格がある。 |

「山門」をくぐり短い石段を上がると左手に納経所が、その北側に「中院門」があり、門の奥に「中院」(左の写真)が建っている。 写真左端に一部写っているのが「中院門」であり、門の正面右手には左の写真中央部に見られるような『楠公学問所中院』と彫られた石柱が立てられている。この「中院」は楠木正成が8歳の時から15歳までの間の学問所であったとされている。 また、この「中院」は湊川で討ち死にした楠木正成の首が届けられた時、正成の長男、正行が切腹しようとした所ともいわれている。 |

「山門」をくぐって石段を上がると、右手(東側)に「後村上天皇御旧跡」(左の写真)と書かれた石碑の建っている場所が見える。 縁起の項にも記載したとおり、後村上天皇が正平14年(1359年)から約10ヶ月間、塔頭(たっちゅう)惣持院を行在所(あんざいしょ)として日本の政治を執り行っていたとされている。 この石碑の立っている場所は濠に囲まれた島のようになっており、ここに惣持院があったとされているが、面積は思ったより狭い。 |

左の写真は「後村上天皇御旧跡」と書かれた石碑の近写である。石碑の文字は旧漢字体で書かれている。 |

「後村上天皇御旧跡」の東側に梅や桜の木が植えられているかなり広い場所があるが、梅よりも桜の木の方が多い。 左の写真は旧跡の東側から白梅の木を通して西側にある旧跡や中院の方を見たものである。 |

「山門」をくぐると北の方向正面石段の奥に「金堂」が見える。左の写真は石段の途中から見た「金堂」である。 紅葉の季節になると中院の前から金堂にかけての石段両側に見事な紅葉を見ることができる。 |

「金堂」に向かう石段の途中から「山門」の裏側を遠望したのが左の写真である。直上の写真と同様、金堂までの石段周辺の紅葉は素晴らしい。 |

石段を上がりきると正面に「金堂」(左の写真)がある。「金堂」は南北朝時代、正平年間(1346〜70年)の建設と考えられており、その後何回かの修理が行われ、最近では昭和59年(1984年)に解体修理がなされているようである。そのためか建物は見た目には新しく綺麗である。 「金堂」は国宝に指定されており、大阪府下で最古の国宝建築物である。 |

左の写真は「金堂」正面である。「金堂」奥に安置されている本尊「如意輪観世音菩薩坐像」は立て膝姿で平安時代の密教美術の最高の仏像といわれ、独特の美しさで有名であるが、秘仏とされており、毎年4月17、18日に開扉される以外、直接拝観することはできない。 この本尊は弘仁6年(815年)に空海が刻んだものとの言い伝えがあるが、承和3〜7年(836〜840年)頃の作とするのが正しいようで、空海が刻んだという証拠は何もないようである。 本尊「如意輪観世音菩薩坐像」は国宝に指定されている。 |

「金堂」の右側(東側)に小さい社「弁天堂」(左の写真)が建てられているが、左の写真でもわかるように紅葉の季節には、この堂の周りが見事に色づく。 |

「金堂」の東側に一寸変わった目を引く建物、「建掛塔(たてかけのとう)」(左の写真)が建っている。 この建物はもともと三重塔の建立予定であったものが、楠木正成が湊川で討ち死にしたことにより、初重ができた段階で未完成のまま現在に至ったものといわれている。 この「建掛塔」は重要文化財に指定されている。 |

「建掛塔」を通り過ぎ東の方向に進むと、左手に「修行大師像」があり、その奥側の小高い場所に「御影堂」、それに納骨塔を挟み近接して「行者堂」の建っているのが見える。 左の写真で、左側に見える建物が「御影堂」、中央手前が「修行大師像」、右側奥の建物が「行者堂」である。 |

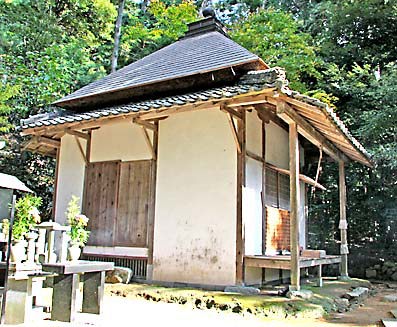

「行者堂」(左の写真)は当寺の開基である役小角に縁の堂として建てられたものと思われるが、かなり簡素に造られている。 この小堂は造りが古く密閉されているためか独特のやや不気味な雰囲気を持っており、役小角という特異な行者を彷彿させる何かがあるように感じられる。 ただ、役小角は文武天皇3年(699年)に伊豆島に流されたといわれているので、当寺を開基した年との間に矛盾がある。 |

「修行大師像」のある場所から更に東側に進むと「開山堂(本願堂)」(左の写真)が見える。 「開山堂」に近接して北側に道興大師実恵の御廟がある。実恵は縁起の項にも記載したように、空海の弟子であり観心寺を再興した僧である。 |

「開山堂」の傍、東側に「楠木正成の首塚」(左の写真)がある。 楠木正成が湊川で討ち死にした後、足利尊氏の命令で正成の首が当寺に届けられ、ここに葬られたとされている。 写真ではよく分からないが、写真中央上部の奥まった場所に「首塚の五輪塔」が建てられているのが小さく見える。 |

左の写真は「楠木正成の首塚」の奥まった場所に建てられている「首塚の五輪塔」である。この五輪塔は正成の首を葬ったその場所に建てられているものと思われる。 |

境内には左の写真に見られるように柵で囲まれ、柵の中に木が植えられている塚が7ヶ所ある。これらは「星塚」とよばれているもので、大小いろいろであるが写真のものは「建掛塔」のすぐ東側にある最も大きい「星塚」である。「星塚」のある場所は既述の境内配置図上で円又は楕円形の点線で表している。 「星塚」は縁起の項に記載したように、空海(弘法大師)が境内に勧請されたという北斗七星を表している塚とされている。 |

「修行大師像」の東側に左の写真のような『後村上天皇檜尾陵参道』の文字が彫られた石柱が立てられており、その横から緩い上りの石段が奥に向かって延びている。 この石段は「後村上天皇陵」への参道になっている。 |

参道を上ると「後村上天皇檜尾陵」(左の写真)に着く。 後村上天皇は後醍醐天皇の皇子で第九十七代の天皇であり、住吉大社で没後、縁の地のここに陵が造られた。 |

「金堂」の石段下から金堂に向かって左手(西側)に入ると「講堂」に行き着く。 左の写真は「講堂」の一部とその手前にある紅葉であり、この紅葉も見事である。 「講堂」の東側に「霊宝館」がある。ここには多くの重要文化財をはじめ府指定文化財など多数展示されているので、開館時には見学、拝観しておきたい。 |

「後村上天皇御旧跡」の東側で「開山堂」の南側にかなり広い場所があり、ここには主として梅や桜の木が植えられているが、楓の木も多く植えられており、季節には紅葉を見ることができる。 左の写真はこの場所に見られる紅葉である。 |

左の写真も直上に記載した場所で見られる紅葉である。 当寺の主たる花は梅と紅葉であるが、梅は比較的局在した場所に見られるのに比べ、紅葉は境内に比較的広く分布し見ることができる。 |

2008年12月19日最終更新 |

| 関西花の寺めぐりのページへ戻る | このページの先頭へ戻る |