| ホーム > 関西花の寺めぐり > 白毫寺 |

| ホーム > 関西花の寺めぐり > 白毫寺 |

|

所在地及びアクセス: 奈良市白毫寺町 |

JR奈良駅で下車。駅前の奈良交通バス「JR奈良駅前」停留所1番のりばから[2]系統「市内循環・外」行き、又は同停留所11番のりばから[1]系統「市内循環・内」行きに乗車し「高畑町」で下車する。 近鉄を利用する場合、奈良駅前の奈良交通バス「近鉄奈良駅前」停留所から[2]系統「市内循環・外」行き、又は[1]系統「市内循環・内」行きに乗車し「高畑町」で下車する。 両系統とも便数は多く便利である。 「高畑町」バス停から南の方向に進み東紀寺三丁目交差点で東の方向に向かう(左折)。この通りは車の往来が激しい。「白毫寺」バス停を過ぎると信号のある交差点で左側に入る道があるのでその道を通り、所々にある白毫寺への標識(殆どが小さい標識で分かり難いので要注意)に従い東の方向へ進むと白毫寺への参道に着く。「高畑町」バス停から徒歩約20分。 寺の近くまでバスを利用したいときは、バス停「白毫寺」を通るバスがあるが、便数は下記の通り非常に少ない。「JR奈良駅前」(3番のりば)を発車するバス時刻(8:00〜18:00時までの間)は次の通り(2006年4月24日改正、2006年5月現在)。なお、バスは下記時刻の3分後に「近鉄奈良駅前」を通るので、そこからでも乗車可能である。 |

| 時 | [122]下水間行き | [123]奈良春日病院前行き | [124]北野行き |

| 08 | -- | 01(土曜日のみ) | -- |

| 09 | 11 | -- | -- |

| 10 | -- | -- | 21(平日、土曜日のみ) |

| 11 | 11 | -- | -- |

| 12 | -- | -- | -- |

| 13 | 31 | -- | -- |

| 14 | {23}(平日のみ) | -- | -- |

| 15 | 11 | -- | -- |

| 16 | 11 | -- | 41 |

| 17 | 31 | -- | -- |

| { }:下水間経由奈良市都祁交流センター行き 曜日の記載ない便は平日、土曜日、日曜・祝日何れも運行 |

縁起: |

|

白毫寺は天智天皇の第七皇子である志貴皇子の山荘の跡に建てられたと伝えられているようであるが、異説もあるらしい。 平安遷都にともない寺も寂れたようであるが、鎌倉時代になり西大寺中興の祖である叡尊によって再興されたという。その後、叡尊の弟子であった道照が中国から持ち帰った「宋版一切経」を経蔵に収め、法要をあげて以来、この寺は「一切経寺」とも呼ばれるようになり、多くの人々から親しまれるようになったとされている。 室町時代には兵火により全山焼失したが、現存の仏像はその兵火から守られ焼失を免れたといわれている。後、寛永年間(1624〜44年)に興福寺の空慶上人によって再興され現在に至っているという。 |

なお、寺名になっている「白毫」というのは仏の眉間にあって光明を発したとされる白い毛のことを指すらしい。 |

当寺の花: |

1.主たる花 椿(右の写真) 見頃は4月上〜中旬 萩(右下の写真) 見頃は9月中旬〜10月上旬 2.その他四季の花 春:桜 |

|

|

当寺の通称:一切経 |

境内ガイド: |

|

左のコピー(白毫寺発行のパンフレットに記載の略図を基に作成)は白毫寺境内の略図である。 |

見所など: |

|

境内入口と思われる所にある受付から東側に向かって本堂のある広場まで真っ直ぐに石段が続いている。 左の写真は受付の前から山門までの石段の参道であり、参道両側には萩がビッシリと植えられている。 |

|

石段の参道の中間に「山門」(左の写真)が建てられている。 境内は「山門」のはるか手前にある受付(萩の花の咲く季節にはここで拝観料を支払う)のある場所から始まっているように見えるが、普通は「山門」から境内が始まるので、実はこの「山門」から奥が境内なのかもしれない。 |

|

「山門」から奥の石段の両側には土塀に沿って更に萩が密生して植えられており、左の写真に見られるように参道の両側を萩が埋めつくし、石段が狭くなっている場所もある。上述の境内ガイドで「萩の階段」と書かれているのがこの場所である。 この萩が何故か土塀とよく調和がとれており、独特の風情、雰囲気を醸し出している。 |

|

白毫寺の萩は「山門」の手前及び奥の石段の両側に集中しており、白毫寺が萩の名所になっているのはこの場所によっているのであろう。左の写真は石段の際に咲き乱れている萩の花である。 なお、縁起の項にも記載したように当寺は志貴皇子の山荘跡を寺にしたものと伝えられており、後述するように皇子は萩をこよなく愛したといわれている。 |

この石段の両脇に咲いている赤と白の萩の花を近接して撮影したのが、直下の二枚の写真である。 |

|

|

|

上述したように秋には萩で埋め尽くされる「萩の階段」も春は石段両側の萩が刈り取られており、萩の階段の面影は全くない。 椿の花の咲く4月には石段の傍に植えられている藪椿が沢山の花をつけるが、その花が落花し、左の写真のように落花した椿の花で石段の参道が埋められる。 |

|

石段を上がり切ると正面に「本堂」の西側面(左の写真)が見える。「本堂」は南向きに建てられている。 この「本堂」は当寺の再興時に建てられたものといわれている。中世以降に再建した本堂は奈良時代以来の伝統を引き継いだ様式の建物が多いとされているが、この「本堂」もその形式をとっているようである。 |

|

左の写真は正面から見た「本堂」である。本堂に向かって左側には椿の木があり、4月には沢山の花をつける。 「本堂」は奈良市指定の文化財である。 |

|

左の写真は上述した本堂前の椿の花の近写である。この椿は「緋車椿」という品種とされている。 |

|

「本堂」の北側やや奥まった場所に「御影堂」(左の写真)が建てられている。建物としてはあまり目立たない。 |

|

「本堂」の北側に「宝蔵」(左の写真)があり、白毫寺所有の大部分の仏像がこの中に保管されている。 保管されている仏像の殆どは重要文化財に指定されているもので、開蔵されていれば是非とも拝観しておきたい。 |

|

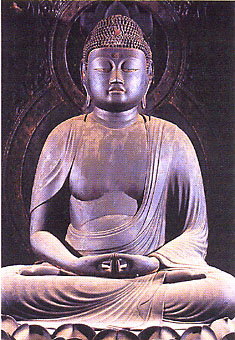

「宝蔵」に入ると、正面に見えるのが本尊の「阿弥陀如来坐像」(左のコピー:白毫寺発行のパンフレットより)である。桧材を用い、平安末期から鎌倉時代にかけて造られたものと考えられている。 他に、目を引く仏像としては「地蔵菩薩立像」、「文殊菩薩坐像」、「閻魔王坐像」などがある。「文殊菩薩座像」は平安時代の作とされ、もと多宝塔の本尊で、白毫寺では最も古い仏像といわれている。「閻魔王坐像」は鎌倉時代の作で、もと閻魔堂の本尊といわれており、鋭い眼光と怒りの形相は迫真性に満ちており見る者を圧倒する。 上述の「阿弥陀如来坐像」、「地蔵菩薩立像」、「文殊菩薩坐像」、「閻魔王坐像」は何れも重要文化財に指定されている。 |

|

「宝蔵」の前には、萩の花で有名な白毫寺らしく、白い花の萩(左の写真)が植えられている。 |

|

主たる花の一つが椿とされている寺だけあって境内には多くの椿が植えられているが、境内北西側にある大刈込傍の参道も左の写真のように一面に落花した椿の花が見られる。 |

|

「宝蔵」の東側の山手から南の方向に向かって小道がついており、その道に沿って小さい石仏が置かれている(左の写真)。この小道は「石仏の道」と呼ばれている。 |

|

「石仏の道」の南端の傍に「不動明王」(左の写真)が祀られている。小さい不動明王の石像は写真で右寄りの場所に見ることができるが、中央に見える白い大きな像は不動明王には見えないのである。この大きな像は何なのであろうか。 |

|

「石仏の道」の南端から更に南側の場所に「多宝塔跡」がある(左の写真)。 |

|

「多宝塔跡」の傍に「白毫寺椿」(左の写真)が植えられている。 「白毫寺椿」は椿としてはかなりの大木で、この木に咲く椿の花には白いぼかしが一点見られ、これが仏の額にある白毫を思わせることから「白毫寺椿」の名前がつけられたという。 |

|

「本堂」の正面南側やや東よりの場所に、周囲を縄で囲われたかなり大きな椿の木「五色椿」(左の写真で中央に写っている椿の木)がある。 この椿の木は寛永年間(1624〜44年)に興福寺の塔頭である喜多院から移植したものといわれている。 木は根元から約0.8mのところで幹が二つに分かれており、樹高は約5mあるとされている。 この「五色椿」は天然記念物に指定されている。 |

|

左の写真は椿の花の咲く時期の「五色椿」であるが、木が大きいためか写真でもわかるように木全体に盛大に花が咲いているというわけではない。また、五色椿は散り椿といわれているが落ちた花が木の周囲に散らばっている状況も花の寺のガイドブックに記載されているほど盛大ではない。 何れにしても、咲いている五色椿も落花した散り椿も見学の時期を選ばないと期待はずれになるようである。 この五色椿を名木と見るかどうかは、見学する時期と主観に大きく左右されるであろう。 |

|

五色椿の花は左の写真のように大輪の八重で、その色は白、紅、紅白の絞りなどいろいろあり、一本の木から色々な色の花を咲かせている。 |

|

当寺は境内各所に椿の木が植えられているが、左の写真の椿もその一つで境内南東隅にあり、大きく派手な花を咲かせる「大神楽」という品種の椿である。 |

|

境内広場の南側の片隅に「万葉歌碑」(左の写真)が建てられている。 歌碑には『高円(たかまど)の野辺の秋萩いたずらに 咲きか散るらむ見る人無しに』と刻まれている。この歌は、霊亀元年(715年)9月、志貴皇子が亡くなったときに笠金村が詠んだとされる歌で、萩をこよなく愛でたといわれる志貴皇子の心情がよくでている。 |

2003年10月26日新規収載 2006年5月13日最終更新 |

| 関西花の寺めぐりのページへ戻る | このページの先頭へ戻る |

Yukiyoshi Morimoto