| ホーム > 関西花の寺めぐり > 應聖寺 |

| ホーム > 関西花の寺めぐり > 應聖寺 |

| 所在地及びアクセス: 兵庫県神崎郡福崎町高岡1912 |

JR姫路駅から播但線の列車に乗車し、福崎駅で下車する。駅から應聖寺まではバス等の公共交通機関はなく、タクシーを利用するか又は徒歩によらねばならない。 駅を出て、駅の直ぐ南側にある踏切を渡り県道406号線(田口福田線)を北西の方向に進む。道は広くアップダウンも殆どないので歩きやすい。 約2.5km歩くと右手に高岡小学校が見える。小学校から約200m道なりに進むと交差点があり、ここを左手の方に進む。この交差点に應聖寺への案内板がある。案内板のある交差点から約1kmで應聖寺の銘の入った道標が見えるので、ここを右折すると應聖寺に着く。 福崎駅から應聖寺まで徒歩約50分。 |

縁起: |

当寺は白雉(はくじ)年間(650〜686年)に法道仙人によって開基されたと伝えられている。 法道仙人はインドから渡来し、法華山一乗寺や御嶽山清水寺など播磨地方に多くの寺院を開いたとされている高僧である。法道仙人は瞬時に十方に飛ぶことが出来、また直ぐに元に戻れるという術を心得えていたという。持ち物は仏舎利と宝鉢のみであったが、千手宝鉢の術で宝鉢を飛ばして供え物や食べ物を手に入れていたといわれている。 およそ人間業では出来ない話である。法道仙人そのものは架空の人に思えるのである。 文永2年(1265年)に祐運大徳により中興され、更に、天正5年(1351年)には播磨守護職赤松則祐の祈願所として再興され、七堂伽藍が整えられたとう。 |

当寺の花: |

1.主たる花 沙羅(6月中旬〜7月中旬) (右の写真) 紅葉(11月中旬〜12月上旬) |

|

2.その他四季の花 春:セッコク 夏:睡蓮 (右の写真) |

|

見所など: |

アクセスの項に記載した案内板のある交差点から約1km進むと左の写真にある道標が見える。この道標に従ってここを右折する。 石に彫られた『應聖寺』の文字は若干読みにくい書体で書かれている。看板にも書かれているように「應聖寺」には「沙羅の寺」という言葉がつけられていることが多い。 |

北の方に向かって進みむと、左の写真に見られるように、『應聖寺』と彫られた石碑が建てられている。この石碑にも「沙羅の寺」の文字が見られる。ここからが実質的に寺の境内になるのであろうか。 左の写真で左側奥に見えるのは應聖寺の「本堂」である。 |

奥に進むと短い石段があり、次いで睡蓮が育てられている池がある。池には浄意橋が架かっており、橋を渡ると「山門」に通じる石段がある。左の写真で中央右側石段の上に見えるのが「山門」でその左手に見えるのが「本堂」である。 |

睡蓮が植えられている池では季節になると睡蓮の花(左の写真及び直下の2枚の写真)を見ることが出来る。 『花の寺』では「主たる花」の他に「季節の花」が紹介されているが、前述の「当寺の花」の項に記載したように應聖寺では睡蓮の花が四季の花として取り上げられている。 |

|

|

睡蓮のある池に架かっている浄意橋を渡り、山門に上がる石段の手前を左折すると「涅槃の庭」がある。左の写真は「涅槃の庭」の石碑である。 「涅槃の庭」は「本堂」の南側で一段低い場所にある。 |

「涅槃の庭」ではその名の通り「涅槃仏」(左の写真)を見ることができる。 「涅槃仏」は写真でもわかるように石で刻まれた仏頭と仏足が見えるが胴体はサツキを花衣とし覆われている。仏頭と仏足は先代の住職、祐廣和尚が3年の年月を費やして彫ったといわれている。 |

左の写真は「涅槃仏」の「仏頭」である。穏やかな顔で参拝者を迎えてくれる。 |

左の写真は「仏足」の側から「涅槃仏」を見たもので、仏足には文様も刻まれている。 この写真からもサツキの花衣で覆われた「涅槃仏」の全体像を見ることができる。 |

浄意橋を渡り、上述の「涅槃の庭」を左に見て石段を上がると「山門」(左の写真)がある。「山門」は派手さはなく質素で小ぶりであるが、應聖寺の規模に照らし相応しく違和感はない。 |

「山門」を入って直ぐ左側に折れると「本堂」が見える。 左の写真は東南側から見た「本堂」である。 |

「本堂」を西南側から見たのが左の写真である。「本堂」は見た目に奇麗で新しい感じがする。これは部分的ではあるが新しい建材が使われているのが見えるためで、恐らく最近改修が行われたのではないかと思われる。 |

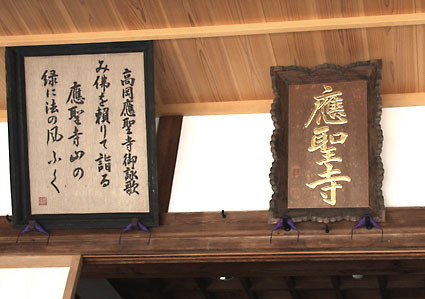

「本堂」内への入り口上部に「寺名額」と「御詠歌の額」(左の写真)が掲げられている。何れも見た目に新しく、最近調製されたものと推測される。 この奥、厨子の中に本尊、聖観世音菩薩が安置されている。 |

「本堂」から庫裏書院、裏山にかけて「庭園」が造られている。左の写真は「本堂」から庫裏書院への渡り廊下から見た「庭園」の一部であるが、この奥に池があり池から裏山斜面に「庭園」が広がっている。ここを訪れたときには石斛(せっこく)の花の時期ではなかったが、石斛が咲いていれば庭として引き締まっていたのではないかと思われる。 この庭園は池泉式の秀作とされているようであるが、何とも雑然とした感じは免れない。 |

左の写真は「庭園の池」とその奥の庭園を形成している裏山斜面の一部である。写真でははっきりしないが、この庭園の特徴とされている石組みが見える。この斜面には沙羅の木と共に楓の木が自生しているので、夏よりも秋の紅葉の季節の方が庭の観賞に適しているのではないかと思われる。 |

應聖寺は『沙羅の寺』として知られているように、境内には沙羅の樹が200本以上あるといわれている。左の写真は沙羅の樹の一つであるが、寺は沙羅の樹に囲まれ、沙羅の樹の林の中に佇んでいるといっても過言でないほどである。これ一寸言い過ぎかな・・・。 |

左の写真は「本堂」の屋根にかかっている沙羅の樹であるが、かつては、樹齢300年とも150年ともいわれる沙羅の樹が本堂を覆うようにそびえていたというが、その古木も枯れてしまい、現在は、二代目、三代目の沙羅の樹が育っている。 |

沙羅の樹は仏教に因縁のある木で、昔、釈迦が涅槃に入ったときに周囲にあった沙羅が花をつける季節でなかったのに拘わらず花を咲かせ、釈迦の上に花を散らせたと伝えられている。 この伝説の沙羅の樹はインド産であるが、日本ではインド産の沙羅は育たない。日本で沙羅の樹といわれているのはナツツバキである。左の写真は沙羅(ナツツバキ)の花であるが、花形はツバキの花に似ている。 ナツツバキを沙羅の樹といわれるようになったのかは、かつて、ある僧侶が沙羅の樹が日本にもある筈と考え探したところナツツバキを見て、これが沙羅の樹と思いこみ、広げたためとの説がある。 |

|

|

直上の二枚の写真及び左の写真は何れも境内で咲いていた沙羅(ナツツバキ)の花である。 |

「本堂」の西側横から北側裏山斜面を上がると寺に縁の沙羅を詠んだ句碑や歌碑(左の写真)が数多く見られ、当寺が沙羅の寺と謳っているだけのことはあるという感がする。 |

左の写真も「本堂」の北側裏山に見られる句碑群の一部である。 |

当寺には寺宝として伝えられている極彩色の涅槃図が保存されている。この涅槃図には元禄14年(1701年)の記録があるといわれている。涅槃図は毎年2月15日の涅槃会に掛けておまつりするようである。 |

2008年8月10日新規収載 |

| 関西花の寺めぐりのページへ戻る | このページの先頭へ戻る |