| ホーム > 関西花の寺めぐり > 楞厳寺 |

| ホーム > 関西花の寺めぐり > 楞厳寺 |

| 所在地及びアクセス: 京都府綾部市舘町楞厳寺 |

|

JR山陰本線「綾部」駅下車。綾部駅から楞厳寺まで約5kmあり徒歩で訪問するのは人によっては難しいかもしれない。 楞厳寺方面を通る路線バスは運行されていないので、実際のアクセスとしては自家用車によるか、タクシーを利用することになる。綾部駅からタクシーで約15分。 |

宗派:高野山真言宗 |

| 本尊:薬師瑠璃光如来 |

開基:林聖上人 |

縁起: |

楞厳寺は天平4年(732年)に林聖上人によって開かれたとされている。 その後、建武4年(1337年)には軍勢によって寺は焼き払われたが、戦国時代初期まではそれなりに寺勢を保っていたようである。延徳元年(1489年)には位田の乱で再び焼かれたため明応6年(1497年)に再建に着手したが、三たび兵火に遭い破却することになったという。このため多くの古記が散逸し、事歴等不明のまま長期の年月を経過している。 しかしながら、寺領はかなり広大だったようで、元禄16年(1703年)から宝永5年(1708年)にかけて旧本堂が完成し、更に50年後の宝暦8年(1758年)には現在の庫裡が再建され伽藍が整えられた。 |

境内諸堂等配置図: |

|

当寺の花: |

1.主たる花 ミツバツツジ(右の写真):見頃は4月中旬〜4月下旬 蓮:見頃は7月中旬〜8月中旬 2.その他四季の花 春:さくら 夏:菩提樹 冬:椿 |

|

当寺の通称:丹波のカラス寺 |

見所など: |

楞厳寺の正面南側には池があるが、左の写真は池の対岸から見た「楞厳寺の全景」である。 寺の規模としてはそう大きなものではない。写真中央に見える大きな建物は庫裡である。本堂は写真右端に車が駐車している所を奥に進み石段を上った場所に建てられているが、写真では木の陰になっていて見えない。 |

庫裡と正門を撮影したのが左の写真である。正門は写真中央やや左寄りに見える。正門の左側に密接して門とほぼ同じ高さの樹木が見えるが、これはツバキの木である。このツバキは樹齢約400年と言われている古木で、3月には白、赤、ピンクの咲き分けになっている花を見ることができる。 |

左の写真は「正門」の近写である。山号寺号が彫られた石柱は新しく、門に掲げられている花の寺の標識も新しくきれいである(2015年4月時点)。門の造りは簡素である。 門の左側に近接して半分ほど写っている樹は上述したツバキの古木である。 |

正門から約30m東側から北寄りの方向に石段が見え、石段を上がった所に「本堂」が見える。 「本堂」まで上がる石段の途中右手に「日限地蔵尊」(左の写真)が安置されている。日数を限って願いをかけると願いが叶えられると言われていることから、「舘の日限地蔵さん」と呼ばれ広く知られている。本堂入口の坂道にあるので、かつては「坂の地蔵さん」とも呼ばれていたという。 |

石段を上がりきるとすぐ眼前に「本堂」(左の写真)が見える。現在の「本堂」は見た目にも新しい(2015年4月現在)。以前の旧本堂は元禄時代に建立したもので、老朽化が著しくなってきたため、平成14年春に改築に着手し15年秋に完工したのが現在の「本堂」である。 |

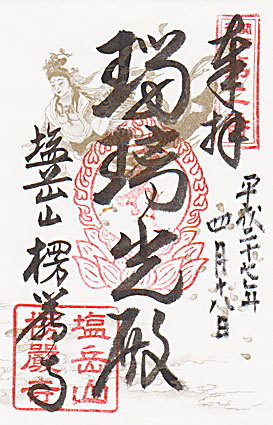

左の写真は「本堂」正面の近景である。正面には寺の山号「塩岳山」を記した額が掲げられている。 内陣には本尊「薬師瑠璃光如来」の他に日光・月光菩薩、十二神将が安置されている。 本堂内陣の格天井には円山応挙から直系八代目の円山慶祥とその弟子真祥による九十六面の花の絵が描かれている。 |

「本堂」の正面から見てやや左手に「鐘楼」(左の写真)が建てられている。写真でも分かるように、造りは簡素である。 梵鐘は寛政4年(1792年)に鋳造されたものと言われており、「惣官鋳物師 足立大和藤原重延」の銘がある。廃藩後、綾部町が保管していた鐘で昭和24年(1949年)に当寺に移されたようである。 |

「本堂」へ行く石段を上がっりきったところ直ぐ左手に「サルスベリの古木」(左の写真)がある。樹齢は約400年と言われており、一つの株から初代、二代目、三代目との移り変わりがわかる。 |

楞厳寺の正面の道路を隔てて南側には大きな池があり池の南側には小高い丘があるが、その丘はツツジの咲く季節になると、左の写真に見られるようにミツバツツジの花によってピンク色に染まる。 この丘がミツバツツジの群生地になっており、観光客はこの丘の中に設けられた散策路を歩いてツツジを観賞している。 |

丘には散策路が設けられており、散策路には左の写真のように路の両側からミツバツツジが覆い被さってきた状態になって、あたかもトンネルを形成したようになっている場所が所々に見られる。 |

左の写真もミツバツツジのトンネルが形成されている場所である。散策路には写真に見られるような小さな祠が所々に置かれ、祠には石仏が安置されている。これは四国八十八ヶ所を模したもので、ミニ八十八ヶ所霊場巡りをしながら散策できるようになっている。 |

左の写真は散策路の傍に群生しているミツバツツジである。 |

左の写真も群生しているミツバツツジである。 |

左の写真も同様、群生地に見られるミツバツツジの木である。 |

左の写真も散策路の傍に見られるミツバツツジである。 |

左の写真はミツバツツジを近写したものである。 |

左の写真はミツバツツジの若葉である。花が満開の時期は葉が芽の状態であって葉の形状の確認はできにくい。花が落ちて若葉が出ると左の写真に見られるように、ミツバツツジの葉はその名称の通り三つ葉(ミツバ)で形成されているのがよく分かる。 |

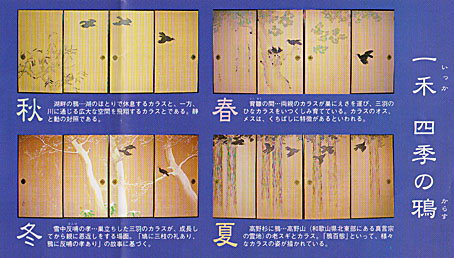

楞厳寺の通称名として「丹波のカラス寺」と呼ばれているが、これは庫裡の座敷の襖に描かれている「カラスの襖絵」(左のコピー:楞厳寺の参拝パンフレットより)に由来している。カラス絵には春夏秋冬のカラスの生態が描かれており、春の絵は「育雛(いくすう)の間」、夏の絵は「高野杉に鴉」、秋の絵は「湖畔の鴉」、冬の絵は「雪中反哺(はんぽ)の孝」と名付けられている。 この襖絵は長井一禾(いっか)によって昭和12年(1937年)〜13年(1938年)に描かれた。一禾はカラスの絵を描き続けた昭和初期の異色の画家として知られている。この襖絵を描いた2年後に一禾は他界している。 |

新規収載日:2015年5月23日 |

| 関西花の寺めぐりのページへ戻る | このページの先頭へ戻る |